Присоединение земли радимичей, а вместе с нею и Гомия к Киевской Руси дало заметный толчок для экономического развития города. И хотя летописи, дошедшие до наших дней, не упоминают о нём при освещении событий древнерусской истории XI века, результаты археологических раскопок 1986-1991 гг. дают полные, научно аргументированные основания для вывода — в XI столетии Гомий был крупнейшим и наиболее развитым поселением городского типа в Нижнем Посожье.

Молчание летописей не позволяет нам узнать имена далёких предков, услышать их голоса, разузнать об их помыслах и устремлениях. В распоряжении ученых — «немые» современники древних гомиян, извлечённые из культурных напластований в разных уголках парка им. Луначарского и зоны современной застройки по ул. Пролетарской, Гагарина. Это — целая коллекция изделий из глины, черного и цветного металла, камня, стекла, кости, остатки предметов, вооружения, украшений орудий труда людей, живших на нашей земле около девяти столетий тому назад.

Даже учёные почти не догадывались, насколько интересные и полезные для освещения нашей древнейшей истории находки ещё таит исторический центр Гомеля. Возле здания музея и дворца пионеров археологическая экспедиция открыла в 1988 году ров городской крепости, надёжно защищавший городище площадью чуть меньше гектара над устьем ручья Гомеюка. Здесь располагалось сердце города. А вокруг, на территории не менее 15 га раскинулись городские посады, застроенные усадьбами рядовых и богатых гомиян.

Усадьба средневекового горожанина представляла собой группу деревянных построек различного назначения, в состав которой входили срубный жилой дом в один-два этажа, сараи, амбары, погреба, другие строения, нередко — ремесленные мастерские. Площадь усадьбы составляла 300-450 кв. м, её границами служили деревянные ограды в виде простейших заборов или мощных частоколов. Усадьбы группировались кварталами, разделенными, в свою очередь, улицами шириной 2,5-5,0 м. Узловыми точками городской улично-усадебной планировочной сети, подчинённой в значительной мере характеру рельефа, направлению водотоков и оврагов, были крепость, крупные постройки общественного назначения, башни городских укреплений.

Гомияне XI века занимались гончарным делом, обработкой черного металла, ювелирно-литейными работами, резьбой по кости и другими ремеслами. Вместе с тем, горожане не порывали с сельским хозяйством вообще и земледелием в частности. Во время археологических раскопок на углу ул. Пролетарской и Гагарина под средневековыми культурными напластованиями учёные обнаружили отчётливые следы, оставленные на древней поверхности почвообрабатывающими орудиями наших предков, а на их усадьбах — остатки рал и сох металлические наконечники этих орудий земледелия, железные серпы и косы, каменные жернова для ручного размола зерна.

В XI столетии в Гомии и его окрестностях разворачивается упорная борьба за души людей между представителями старой языческой веры — волхвами и христианскими миссионерами, активно поддерживаемыми великокняжеской властью. Гомийские села принимали новую веру неохотно и языческие традиции в мировоззрении и обрядности почти безраздельно господствовали вплоть до начала — первой половины XI столетия. Основания для таких выводов археологам и историкам дали материалы исследований погребальных памятников XI века — курганов.

Несколько курганных могильников XI века располагалось в непосредственной близости от Гомия, на местах пригородных сёл того времени. Много курганов было на берегу Любенского озера (в современном 5-м микрорайоне), по старой полевой дороге на Давыдовку, по дороге на Романовичи. К сожалению, эти ценнейшие для гомийской истории археологические памятники безжалостно уничтожены распашкой и строительством.

В первой половине XI столетия после начавшегося распада раннефеодальной Киевской Руси на отдельные, порой достаточно самостоятельные княжества, земли Нижнего Посожья вместе с городами Гомием и Чичерском (то есть Гомелем и Печерском) отходят к владениям Черниговского княжества, а с конца столетия они закрепляются в качестве вотчинного, личного владения известного черниговского князя Давыда Святославича и его потомков. По инициативе новых владельцев Гомия в городе осуществляется масштабная перепланировка и расширение старой крепости, поскольку она уже не могла вместить ни хоромы княжеской администрации, ни дружинный гарнизон, равно как её укрепления не соответствовали новым требованиям обороны города. К началу XII столетия крепость (в древне-русских письменных источниках цитадели городов называются «детинцами») становится по площади в два раза больше прежней и достигает 1,4 га, обносится новым широким рвом, высоким земляным валом и окружается по периметру срубными боевыми стенами с одной или несколькими башнями. Примыкающие к детинцу городские посады получают новую планировку, а вокруг собственно посадной территории возводятся дополнительный оборонительный пояс со рвом и крепостными стенами.

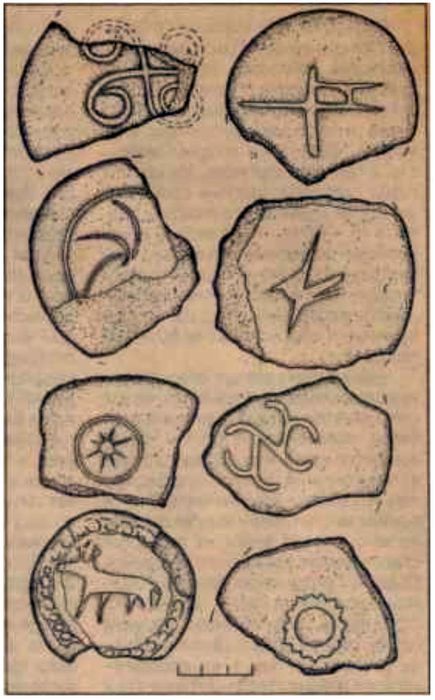

На рисунке: загадочные клейма на глиняной посуде XI-XII веков из Гомия.

Рисунок О. Макушникова

Гомельские ведомости, 26 сентября 1992