История отдельных гомельских храмов не раз освещалась в различных литературных источниках и научных изданиях, основанных на документах Национального исторического архива Беларуси, Национального Государственного архива Гомельской области, статей Могилёвских епархиальных ведомостей и иных письменных источниках.

Авторы-составители выражают благодарность и особую признательность кандидату исторических наук доценту Андрею Дмитриевичу Лебедеву и члену Церковно-исторической комиссии Гомельской епархии Андрею Васильевичу Ананьеву за плодотворное сотрудничество и предоставленные материалы при подготовке данного исторического очерка.

Постройка приходской церкви для либаво-роменских рабочих и служащих не имела своего благополучного исхода. Однако данная идея не потеряла своей актуальности, и к делу подключились работники Полесских ж.-д., по инициативе которых 31 марта 1900 года было учреждено «Попечительство о построении привокзальной церкви в г. Гомеле». В состав Попечительства вошло около 120 человек.

Второй городской железнодорожный вокзал — Полесский — располагался на одноимённой ж.-д. линии, в Залинейном районе, на расстоянии одной версты от Л.-Р. вокзала (ныне вокзал станции Гомель, ул. Привокзальная, 3), но точное местонахождение его со временем было утрачено. Предполагается, что находился Полесский вокзал на территории нынешнего ОАО «Гомельский электромеханический завод», около которого и сейчас имеются перрон и остановка «Никольская» для поездов пригородного сообщения, или расположенного рядом областного наркологического диспансера (ул. Никольская, 26).

Очевидно, что замысел об учреждении Попечительства возник гораздо ранее его официальной регистрации, не позднее 1899 года. С выбором места строительства на этот раз проблем не было, т. к. в число попечителей вошли князья Паскевичи — Фёдор Иванович (1828-1903) и его супруга Ирина Ивановна (1835-1925), которые и пожертвовали участок земли (плац) площадью 1200 кв. саж., расположенный недалеко от вокзала, у места соединения Полесской и Л.-Р. железных дорог.

Здесь следует отметить, что создание железнодорожниками разного рода Попечительств в то время имело широкое распространение. В основном, они создавались для благотворительных мероприятий и существовали за счёт личных взносов его членов. Например, в марте 1896 года возникло Попечительство о недостаточных учениках Гомельского технического железнодорожного училища, в состав которого входило около ста членов. В 1897 году за счёт пожертвований, поступивших от бывшего начальника Службы подвижного состава и тяги Л.-Р. ж.-д. Цитовича А. П., Попечительство построило общежитие, в котором бесплатно содержалось 15 беднейших учеников училища, а до этого времени 10-ти беднейшим ученикам полностью возмещалось проживание на частных квартирах. В 1898 году, за счёт добровольных взносов, четырём ученикам, проживавшим в общежитии, было сделано полное обмундирование, а всего же в этом году в пользу Попечительства поступило 1574 руб. (среди них 750 руб. казённой субсидии), из которых на благотворительные цели израсходовано около 982 руб.; училище в это время состояло из 3-х классов, в которых обучалось 89 учащихся.

Первое собрание новообразованного Попечительства о постройке ж.-д. церкви состоялось 28 мая 1900 года. Началось оно с благодарственного молебна, совершённого двумя городскими священниками — Свидерским и Страдомским (оба законоучители ж.-д. школ), а благочинный протоиерей Петрашень не смог присутствовать на собрании по болезни. Далее собрание избрало членов руководящего Совета Попечительства, председателем которого стал жандармский чиновник и подполковник Николай Павлович Касаткин, и обосновало необходимость постройки нового храма тем, что только одних православных служащих при Гомельских Полесских ж.-д. было 702 души муж. и 399 душ жен. пола, а с учётом жителей прилегающих деревень — Старая и Новая Мильча, Лещинец и Титенки — всех верующих насчитывалось около 6050 душ. При этом городские железные дороги имели несколько школ и училищ, большинство учащихся которых составляли дети православных.

Председатель попечительского Совета в своём выступлении сказал следующее: «…Долго и тщетно каждый из нас лелеял мечту иметь поближе храм Божий. Мы все… заняты по часам и минутам… и ощущаем крайнюю потребность помолиться в храме Божием, но не могли этого исполнять по отдалённости от существующих в Гомеле церквей. Умилительные всенощные нам приходилось выслушивать на вокзале, среди буферных столов, в мастерских рядом с верстаками и, в лучшем случае, в детской школе, где ничто не приспособлено для Богослужений. Литургию же здесь поблизости нам вовсе не приходилось слышать, разве только иногда заедет с Полесских дорог Вагон-Церковь, да и то один-два раза в год. Святые Таинства и христианский долг мы вынуждены были совершать в отдаленных церквах наскоро, без должного молитвенного настроения, так как служба не позволяла. Сообщение с городскими церквами, особенно в распутицу, было сопряжено с большими неудобствами. Дети наши, школьники, подчас плохо одетые, должны были ходить в церковь за три-четыре версты. Наша железнодорожная служба, вынуждающая часто отступать от повседневных привычек, превращающая день в ночь и рот, при постоянном напряжении не даёт возможности сотворить как должно ежедневных молитв…»

Начало было положено, и Совет занялся поиском средств на строительство новой церкви, но в первую очередь требовалось наличие архитектурного плана. В Управлении Полесских дорог не было такого специалиста, поэтому было решено искать его на стороне или получить готовый план какого-нибудь действующего храма. Касаткин порекомендовали обратиться к архитектору В. П. Семячкину, который проектировал постройку церкви в Сияжском мужском монастыре Саранского уезда Пензенской губернии, и данный архитектор 20 июня 1900 года сообщил, что готов составить проект церкви без колокольни и свою работу оценивает в 300 рублей. Кроме того, аналогичное предложение Касаткин сделал минскому специалисту А. Сташкевичу, который 10 июля ответил, что тоже готов составить необходимые документы, но за свою работу он просил 1% от стоимости проекта, который, по предварительным оценкам, составлял около 45-50 тысяч рублей, но с учётом того, что храме должно поместиться до одной тысячи человек.

Отсутствие дальнейшей переписки с данными специалистами показывает, что их предложения были отклонены, и здесь, в первую очередь, сказалось отсутствие достаточных финансовых средств. В итоге, было принято решение обратиться за помощью к руководству Конотопского отделения Московско-Киевской железной дороги, т.к. украинские железнодорожники к этому времени на ст. Конотоп уже имели действующую церковь. Готовые архитектурные документы значительно удешевили бы строительство Полесской, и 20 октября было направлено соответствующее прошение на их получение. Но неожиданно случились непредвиденные препятствия: в Конотопе необходимых документов не оказалось, и ответным письмом от 4 ноября 1900 года начальник отделения сообщил, что прошение Совета перенаправлено в вышестоящую организацию, в частности — управляющему дорогой инженеру С. В. Мошкову.

Параллельно начался сбор финансовых средств. Изначально предполагалось, что рабочие и служащие свои пожертвования будут вносить по подписным листам, но начальник Полесских дорог (г. Вильно) отказал в этом по причине отсутствия данного вида сбора в уставе Попечительства. Но вместе с тем он разрешил поставить две кружки для добровольных приношений: одну в станционном здании, другую — в мастерских при депо. Одобрила выставление кружек и Могилёвская консистория, но с условием, чтобы их опечатали печатью Попечительства. Но своей печати оно не имело, и только лишь в марте 1901 года выставили кружки с печатями станционных начальников.

Кроме того, были разосланы письма наиболее состоятельным гражданам Гомеля, ближайших уездов и других городов с просьбой оказать посильное пожертвование «… на сооружение… православного храма в г. Гомеле, при слиянии двух железных дорог…»

В это же время возникли трудности не только с поиском архитектурного плана и выставлением кружек, но и с оформлением подаренного «плаца». Управляющий Гомельским имением Паскевичей уведомил Совет, что дарственная не может быть оформлена на Попечительство, так как оно является временной организацией, поэтому землю следует оформить на Управление Полесских дорог. 14 февраля 1901 года Касаткин направил ходатайство управляющему с просьбой ускорить принятие земли, т. к. без этой формальности нельзя приступить к постройке церкви, запланированной на начало весны. Оказалось, что к этому времени было собрано около 3000 руб., и на них в течение зимы намеревались приобрести кирпич. Учёт поступивших средств и материалов производился казначеем Попечительства Николаем Ивановичем Гартьером.

Имеется информация, что по ходатайству синодального обер-прокурора Хозяйственное управление Синода намеревалось выделить на строительство ж.-д. церкви 30000 руб., и в 1901 году Попечительство якобы получило их первую часть — 10000 рублей. Однако имеются большие сомнения, что Синод намеревался финансировать данное строительство: в известных документах Попечительства и клировых ведомостях церкви постоянно указывается, что её постройка осуществлялась только на средства ж.-д. служащих и других доброхотный жертвователей, без упоминания каких-либо казённых сумм. К тому же в это время в городе началось возведение Преображенского храма, и 30000 руб. Синод как раз и выделил на его строительство, перечислив их частями на счёт Комитета по постройке третьей приходской церкви в этом же 1901 году.

Возможно, имелись какие-то намерения оказать помощь и железнодорожникам, но их организационные неурядицы и устав Попечительства, указывающий, что строительство будет вестись только на собственные средства и добровольные пожертвования, явились существенным препятствием для казённого финансирования.

В феврале 1901 года выяснилось, что высылка плана Конотопской церкви затягивается. 23 февраля председатель правления Московско-Киевской ж.-д. на запрос от 22 октября 1900 года сообщил, что «просимые чертежи… на церковь на станции Конотоп… на 650 человек молящихся» будут готовы не ранее, чем через два месяца, и Касаткин ответным письмом выразил благодарность за «обещанный драгоценный дар» и пообещал терпеливо ожидать истечения указанного срока.

В это время стали поступать пожертвования в ответ на разосланные Попечительством письма. 21 февраля из духовной консистории поступил список духовных лиц г. Санкт-Петербурга, пожертвовавших на строительство ж.-д. храма от 15 коп. до 10 руб. (всего собрано 96 руб.), и 28 марта поступило ещё одно письмо с уведомлением, что по почте высланы 100 руб., собранные Московской купеческой управой, и 200 руб. процентов с капитала, завещанного Петром Ивановичем Куманиным «на нужды беднейших церквей».

Кроме финансовых средств, в Попечительство поступали весьма оригинальные заявления о предполагаемых пожертвованиях. Так, 28 февраля такое заявление поступило от главного кондуктора Гомельских бригад Полесских ж.-д. Василия Шеремета, в котором он «порешил в душе своей пожертвовать… на святое дело, если Господь Бог поможет, третью часть выигрыша, могущий пасть на мой билет второго… займа, имеющий быть 1-го или 2-го марта сего года». На нём имеется резолюция Касаткина, что на «означенный… билет 1 марта выигрыша не пало» и данное условие продлено на следующий 1902-й год.

Более конкретное заявление о предмете и способе пожертвования поступило 7 марта от Артура Фёдоровича Циммермана. Он обязался за свой счёт купить и доставить к месту стройки «камень на весь цоколь храма… высотою на два ряда…» и устроить всё не позднее 1 августа 1901 года. Резолюция на заявлении гласит: «По получении плана выслать г. Циммерману обмер церкви».

17 апреля на очередном заседании Совета рассмотрены вопросы о конкретном месте постройки церкви, покраске церковной ограды, строительстве склада под стройматериалы и заслушан финансовый отчёт.

Было решено «строить храм в центре плаца», на покраску ограды выдать подрядчику 100 руб., а сарай построить с отделением для жилья сторожу «из имеющегося на церковном плацу лесного материала». Кроме того, удовлетворено заявление Касаткина об освобождении его от должности председателя Совета по причине перевода в Санкт-Петербург, и 23 мая на эту должность был избран начальник депо Всеволод Васильевич Покровский. Попечительство окончательно решило строить каменный храм с деревянными куполами, но, как выяснилось, к данному времени так и не был получен обещанный план, поэтому пришлось обратиться к председателю строительного Комитета Н. И. Крылову в изыскании способа скорейшего получения необходимых документов.

После документального оформления «плаца» возникла необходимость распланировать вокруг него свободные проходы. Окружающая земля принадлежала служащим и крестьянам, и после переговоров они были готовы уступить свои участки под улицу и переулок за небольшую плату. При этом машинист Брокарев предложил выкупить у него не только землю, но и расположенные на ней дом и хозяйственные постройки. Попечительство посчитало предложение машиниста выгодным и запланировало совершить сделку при первой же удобной возможности, которая, судя по наличию улиц вокруг церкви (План города 1913 года), в последующем действительно состоялось.

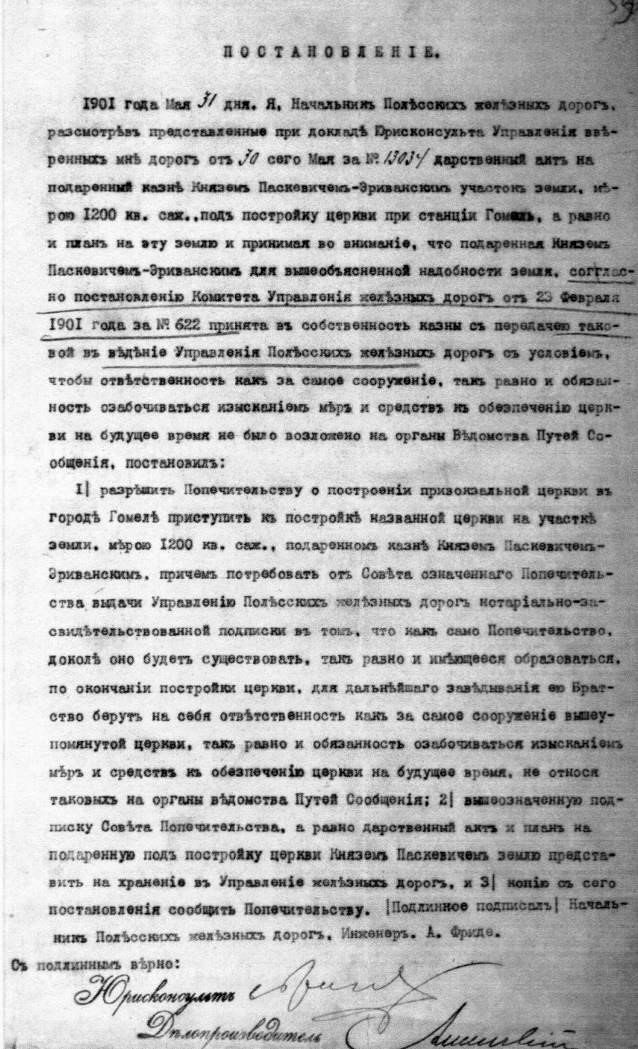

19 июня Попечительство получило копию постановления начальника Полесских дорог о разрешении приступить к постройке церкви, но взамен он потребовал предоставить ему подписку, содержащую обязанность в том, что «…как само Попечительство, доколе оно будет существовать, так равно и имеющееся образоваться, по окончании постройки церкви, для дальнейшего заведывания ею Братство, берут на себя ответственность как за самое сооружение вышеупомянутой церкви, так равно и обязанность озаботиться изысканием мер и средств к обеспечению церкви на будущее время, не относя таковых на органы ведомства Путей Сообщения…» (и далее в приложении к главе, л. 1-2). К концу месяца главная бухгалтерия ж.-д. дорог прислало уведомление на имя Покровского, что по состоянию на 1-е июля «в депозит Управления поступило 259 руб. 87 коп. на построение привокзальной церкви». Однако к этому времени Покровский уже выбыл из состава Попечительства и Совет занимался поиском нового председателя, но кто был избран на эту должность — данных не найдено.

Далее выяснилось, что обещанный план Конотопской церкви так и не будет выслан из-за его утраты. Тогда способ выйти из затруднительного положения предложил Феодор Паскевич, предложивший обратиться за проектом к гомельскому гражданскому специалисту Станиславу Шабуневскому. Скорее всего, он и стал автором проекта Никольской церкви, т. к. за выполненные работы железнодорожники выдали ему 350 рублей. Согласование проекта в консистории и Синоде прошло достаточно быстро, и письмом от 20 сентября 1901 года канцелярия архиерея сообщила, что «…разрешено… устроить согласно утверждённому Могилёвским строительным Присутствием плану каменную церковь при cm. Гомель-Полесский во имя Святителя Николая Чудотворца на средства… Попечительства с тем, чтобы к работам было приступлено не прежде, как по получении разрешения от Министерства Путей Сообщения…, и чтобы вновь устрояемая церковь оставалась на правах бесприходной и состояла в ведении Гомельского собора, и чтобы по окончании постройки было донесено Его Преосвященству, с испрошением разрешения об освящении ея».

Наконец, когда все необходимые документы были оформлены и заготовлены строительные материалы, 9 мая 1902 года (ст. ст.) состоялась закладка церковного фундамента, символически приуроченная дню святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Освящение нового храма состоялось осенью 1904 года. Вот как описал данное событие его непосредственный участник о. Феодор Жудро в статье, опубликованной 11 ноября в епархиальных ведомостях: «22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, с благословения Его Преосвященства… Стефана, Епископа Могилёвского и Мстиславского, совершилось освящение Гомельской Полесской церкви в честь святителя Николая… Ещё в 1900 году все служащие на… железной дороге, проживающие в г. Гомеле, движимые религиозными побуждениями, положили в сердцах своих воздвигнуть каменный храм во имя святителя Николая. Тогда же учреждено было Попечительство о построении церкви, устав которого и был утверждён Епархиальным Начальством 31-го марта 1900 года. Попечительство имело своею целью всеми законными мерами стремиться к изысканию средств для возможно скорейшего построения церкви и содержания ея. Прошло с тех пор четыре года и церковь освящена.

Первым благоприятным обстоятельством для такого успешного исхода дела было то, что покойным князем И.Ф. Паскевичем и его ныне здравствующею супругою пожертвован был участок земли для построения церкви. Этот дар окрылил всех гомельских полесских железнодорожных служащих надеждою, что их намерение может осуществиться. Стали стекаться пожертвования, и с малой суммы, но с твёрдой верой в помощь Божию начата была постройка, которая благополучно и окончена. Преосвященнейший… Стефан, посетив церковь в сентябре месяце сего года, пошёл на встречу ходатайству железнодорожных служащих о скорейшем освящении церкви и открытии при ней прихода. Пока в ней совершение служб поручено причту Гомельской Троицкой церкви, но в самом непродолжительном времени будет возбуждено пред Св. Синодом со стороны Епархиального Начальства ходатайство об открытии при церкви самостоятельного прихода, с назначением жалованья причту от казны. В таком случае в состав прихода войдут, кроме полесских служащих, и жители прилегающего к церкви района. Дай Бог, чтобы это скорее совершилось, так как район этот удалён от городских церквей и весьма нуждается в утешении иметь свой храм. Самое освящение Николаевской церкви совершено местным благочинным протоиереем А. Зыковым, в сослужении законоучителя Гомельских гимназий свящ. Ф. Жудро, соборного свящ. А. Свидерскаго, свящ. Троицкой Гомельской церкви Ф. Страдомского и свящ. Красненской церкви И. Терентиенко при громадном стечении народа.

За литургией в обычное время о. благочинный сказал молящимся поучительное слово, в котором, выразив радость по случаю освящения, развил ту мысль, что храм, удовлетворяя, так сказать, текущим требам прихожан, отселе будет возгреватъ христианский дух молящихся, соединяя их во единый церковный союз, произрастит из себя и истинную благотворительность, и истинное просвещение, и примет всё это под свой мощный покров. После литургии в помещении полесской церковно-приходской школы устроена была для участников торжества трапеза, за которой излилось не мало радостных речей по случаю окончания святого дела. Тут же были составлены приветственные и благодарственные телеграммы Преосвященнейшему Стефану, благословившему освящение храма, Преосвященному Мисаилу, утвердившему устав Попечительства и благословившему закладку храма, отцу Иоанну Кронштатскому — за его жертвы и молитвы, начальнику Полесских ж. д. и многим лицам, принимавшим участие в построении храма, но перешедшим уже на службу в другие места.

В заключение пожелаем, чтобы при вновь освящённом храме утвердился и возсиял истинно православный приход с истинно-братским единодушием и христианскою любовью».

По описанию 1915 года Полесская ж.-д. церковь была «…в одной связи с такою же колокольней…, с тремя деревянными главками — двумя большими и одной малой, крепка, крыша покрыта железом и покрашена зелёной масляной краской, имеет печное отопление. Длина с колокольней -14 саж., наибольшая ширина — 7,5 саж., высота до деревянного купола — 6,5 саж., высота купола — 4 сажени. Престол в ней один — во имя Святителя и Чудотворца Николая». Кроме того, стараниями прихожан на территории храма были построены деревянный дом (улица Никольская) на кирпичном фундаменте для псаломщика и сторожа и сарай для хранения различного инвентаря6. После освящения Никольская церковь первоначально считалась нештатной, и 1 декабря 1904 года на нештатное священническое место при ней был назначен иерей Даниил Федотович Окиншевич. Но уже очень скоро, 15 декабря, указом Синода здесь был открыт отдельный приход, с назначением причту денежного содержания от казны: 600 руб. в год — священнику, 144 руб. — псаломщику, и фактически с этого времени о. Даниил стал первым штатным, настоятелем «при церкви при ж.-д. станции Гомель-Полесский».

Об о. Данииле Окиншевиче известно следующее. Родился 11 декабря 1866 года (по другим сведениям в 1868 году) в селе Бабиничи Горецкого уезда, сын священника, окончил Могилёвскую семинарию и с 1891 года работал учителем в Старо-Шкловской церк.-прих. школе Могилёвского уезда. В 1892-1893 гг. состоял на должности псаломщика при Черейском Воскресенском храме Сенненского уезда. В 1893 году рукоположен в сан священника и назначен настоятелем к Симоновской церкви Чериковского уезда, с 1898 года и до перемещения в Гомель служил при Прилесской церкви Чаусского уезда. 1 января 1905 года назначен законоучителем в мужскую и женскую церк.-прих. школы при Полесских железных дорогах. За усердное священническое служение не раз поощрялся различными церковными наградами. Проживал по ул. Никольской, близ Полесской церкви.

12 марта 1914 года, согласно прошению, о. Окиншевич перемещён к Городецкой церкви Рогачёвского уезда, а из этой церкви на его место перемещён священник Константин Стефанович Леплинский. Известно, что о. Даниил и о. Константин были женаты на родных сёстрах по фамилии Гусаревич.

О дальнейшей судьбе о. Окиншевича известно следующее. Он принял обновленческий раскол, стал бриться и вести себя как мирское лицо, поэтому прихожане постепенно перестали посещать Городецкую церковь. Примерно в 1926 году переехал в г. Рогачёв, где был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и постановлением особой тройки НКВД БССР от 14 марта 1938 года приговорён к расстрелу, который привели в исполнение 27 апреля. Реабилитирован в 1989 году.

О втором настоятеле Полесской церкви — о. Константине Леплинском — известно следующее. Родился в 1865 году, сын псаломщика, окончил в 1888 году Могилёвскую семинарию и рукоположен в сан священника к Сенненской Покровской церкви Могилёвской губернии. В 1892 году перемещён к Речковской церкви Гомельского уезда, далее с 1 марта 1908-го служил при Городецкой церкви, где с 27 марта, до перемещения в Гомель, стал исполнять должность благочинного 3-го Рогачёвского округа и в 1911 году был утверждён на этой должности.

Как и его предшественник, после назначения к Полесской церкви он был определён законоучителем к двум церк.-прих. школам и в течение трёх лет «за усердно-ревностное исполнение своих обязанностей» неоднократно удостаивался следующих наград: набедренника, наперсного креста, скуфьи и синодальной книги «Библия».

4 января 1905 года первым штатным псаломщиком при Полесской церкви стал Пётр Юденич, перемещённый, согласно прощению, из тюремной Александро-Невской церкви. 7 марта 1911 года он и диакон-псаломщик Руденецкой церкви Гомельского уезда Николай Неверовский, согласно прошению, перемещены один на место другого. Через некоторое время Неверовского перевели на другой приход, а на его место был назначен Иван Тивонов и через некоторое время рукоположен в сан диакона. 1 сентября 1915 года он перемещён на место иподиакона при Минском кафедральном соборе, и 5 сентября очередным полесским псаломщиком назначен Александр Васильевич Куричин, 1887 г. р., которого 13 сентября рукоположили в сан диакона. Кроме того, 17 сентября 1906 года к Николаевской церкви сверх штата был рукоположен в сан диакона учитель Гомельской 2-классной церк.-прих. школы Павел Кондратьевич Аноп, окончивший учительскую семинарию и выдержавший на должность диакона установленные испытания. В марте 1907 года его назначили настоятелем к Рябовичской церкви Быховского уезда и рукоположили в сан иерея.

21 марта 1916 года диакон Куричин назначен на священническое место к Деряжненской церкви Чериковского уезда и 25 марта рукоположен в сан иерея. В этот же день в сан диакона был рукоположен псаломщик Руденецкой церкви Пётр Юденич, и 18 апреля с. г. его, согласно прошению, вновь назначили на псаломщицкую должность при Полесской церкви. В это время прихожан при этой церкви числилось 1016 душ муж. и 1031 душа жен. пола.

Примерно в середине 1919 года в Никольский храм поступило большое количество различных церковных предметов (всего 55 наименований) из закрытых гимназической, тюремной и духовно-училищной церквей города, но кто составлял перечень этих предметов и кто их принимал — данных не показано.

22 июля (ст. ст.) 1917 года общее собрание верующих Полесской церкви избрало из своей среды двенадцать хорошо известных и уважаемых прихожан в члены постоянно действующего приходского совета, который заменил существовавшее при церкви православное Братство. Кроме избранных в состав совета вошли священник, диакон и церковный староста.

Совет в своей деятельности имел достаточно широкие полномочия и оперативно реагировал на разные ситуации в жизни прихода, занимался сбором финансовых средств и их распределением на содержание кладбища, школ, училища, оказывал благотворительную помощь, вникал во многие другие вопросы. В августе 1918 года состоялся первый годовой отчёт совета, при этом во вступительной части доклада особо отмечено, что началась его деятельность при весьма неблагоприятных условиях, когда «…враги православия не дремали и чинили различные препятствия…, из-за чего даже пришлось перенести довольно чувствительные гонения…».

23 июля 1917 года приходское собрание, состоявшееся в храме, постановило направить на общегородское собрание выборщиков от духовенства и мирян для избрания депутатов на епархиальный съезд и предстоящий Собор, планируемый начаться в Москве 15 августа с. г. (ст. ст.). От духовенства в состав выборщиков вошли священник Константин Леплинский, диакон Пётр Юденич и находившийся при церкви священник Виленской епархии Константин Караскевич, от мирян — Иван Петрович Щеглов (председатель Совета), Фёдор Фёдорович Евстафьев, Аполлинарий Захарович Гумбарев (секретарь Совета) и другие.

Из данного документа следует, что в приходе сверхштата находился священник Константин Лаврентьевич Караскевич, эвакуированный, скорее всего, из мест, занятых неприятелем. Известно, что он родился 29 декабря 1879 года, уроженец села Пустынка Сенненского уезда, окончил в 1904 году Могилёвскую семинарию и работал четыре месяца школьным учителем. В сан священника рукоположен в 1905 году и назначен к Прилесской церкви Чаусского уезда, из которой 1 сентября 1907-го перемещён, согласно прошению, к Светлянской церкви Свенуянского уезда Литовской епархии. Когда именно священник прибыл в Гомель — данных не найдено. Немногим позднее о. Константин был определён к Борщёвской Николаевской церкви нынешнего Речицкого района, но в 1940-х гг. ему вновь будет суждено оказаться при Полесской церкви, но на это раз на должности настоятеля.

27 сентября 1917 года в приходской совет обратился комиссар станции Гомель Полесских ж.-д. Он сообщил, что 22 августа на «базарчике возле вокзала» были найдены 10 руб. 81 коп., за которыми в течение месяца, после неоднократных опубликований о находке, никто не явился. Поэтому комиссар постановил отдать 1/3 часть от найденного гражданке Анастасии Кузьмицкой, заявившей о находке, и 2/3 части (7 руб. 20 коп.) передать на нужды прихода. О получении денег он просил прислать ему приходную квитанцию.

В сентябре этого же года регент церкви Г. Корнеев подал заявление в приходской Совет следующего содержания: «Принимая во внимание, что оные певцы из состава хора перешли в состав хора других церквей на лучшие оклады, другие крайне неаккуратно посещают как спевки, так и церковные службы из-за весьма скудного содержания (40 руб. в месяц на всех), считаю невозможным с оставшимися хористами исполнять обязанности регента, а посему слагаю с себя таковые». Прошение было удовлетворено, но вопрос материального стимулирования оставшихся хористов не обсуждался.

В марте 1918 года в совет обратился мирянин Лаврентий Анатольевич Кладь: «Г-н Щеглов! Обращаюсь к Вам… с просьбой… о принятии меня в Свято-Никольскую церковь в качестве регента. Пробыв три года на фронте и затем уволенный в отпуск по болезни, я до настоящего времени не имею занятий. Причём заявляю, что я учился в Варшавской консерватории четыре года и как многолетний практик знаю регентское дело в совершенстве». Скорее всего, решение совета по данному заявлению было положительным, но Кладь в другом письме поставил условие, что до Пасхи остаётся мало времени, и с хором он не успеет спеться, поэтому свои услуги может предоставить только после Пасхи, но без всяких пробных прослушиваний, которые могут создать разные недоразумения. Как в дальнейшем решился вопрос с Кладем — сведений не имеется, но по данным на февраль 1919 года регентом хора продолжал быть Корнеев.

В январе 1918 года приходской совет в главный исполнительный Комитет Полесских ж.-д. предоставил выписку из очередного протокола заседания, в которой излагалась просьба «…сделать зависящее от него (Комитета) постановление о приёме в ведение Полесских ж.-д. каменной церкви во имя Св. Николая, построенной исключительно на пожертвования мастеровых, служащих и рабочих cт. Гомель Полесс. ж.-д., с тем, что церковь эта будет предоставлена для совершения в ней богослужений и других религиозных обрядностей только мастеровым… Полесс. ж.-д., а также деревянный дом при церкви». В случае положительного решения данного вопроса возникало обязательство железных дорог возмещать расходы по ремонту, отоплению, освещению здания церкви и дома, а также по содержанию причта — священника, диакона, псаломщика и церковного сторожа. Совет же брал на себя обязательство возобновлять церковную утварь и облачение и совершать украшение храма из сумм от продажи свечей и пожертвований прихожан, а остаток из этих сумм передавать Полесским железным дорогам. При этом к выписке прилагались прошения некоторых профессиональных ж.-д. союзов, в которых поддерживалась возможность передачи церкви в ведение ж.-д. дорог. Но в итоге, несмотря на дальнейшие напоминания, такой передачи не состоялось, и в июне месяце безрезультатная переписка по этому поводу была прекращена.

Содержать же причт своей церкви, ввиду прекращения выдачи государственных окладов всему духовенству страны, с 1 марта 1918 года пришлось приходскому совету, но какие были установлены оклады причту — данных не имеется.

7 (20) мая приходской совет объявил, что в честь престольного праздника 9 (22 мая) после литургии состоится крестный ход по приходу: процессия с церкви отправится в мастерские Полесских дорог (токарный цех), где будет отслужен молебен Николаю Чудотворцу, потом пройдёт вдоль линии к Косому переулку, с остановкой для молебна, далее по Косому переулку к углу Орловской улицы, с остановкой для молебна, по Орловской улице к Балашевской, с остановкой для молебна, и по Балашевской улице шествие направиться к церкви. Приглашались все прихожане принять участие в этом торжественном мероприятии.

В 1918 году ещё продолжались занятия в городской женской Преображенской гимназии. Совет решил взять на своё попечение девочек из беднейших семей железнодорожников для обучения в гимназии, но из 70-ти поступивших в совет прошений было удовлетворено только 36.

Обращались за материальной помощью в совет не только прихожане. В июне 1918 года на имя Щеглова поступило прошение от Анны Васильевны Лучиц, беженки из Минской губернии, «ютившейся в Гомеле в землянке при Японских баррикадах». Она сообщила: «Впредь до вступления немцев в Гомель, родители мои уехали в Тамбовскую губ., а я, будучи калекой, не успела вместе с ними уехать и осталась здесь на произвол судьбы и переношу весьма тяжкую нужду в одиночестве. Желая уехать к своим родителям, я представляю при сем свидетельство о моей болезни, и покорнейше… прошу Вас исходатайствовать пред Советом о выдаче мне возможного денежного пособия для вышеозначенной цели». Совет нашёл возможность выдать просительнице в качестве пособия 15 рублей, и к делу была приобщена её расписка от 14 июня 1918 года.

Аналогичное прошение в этом же месяце поступило от беженки из Минской губернии Фёклы Григорьевны Хоруто, также «ютившейся в землянке при Японских баррикадах, около депо». Она сообщила, что около трёх лет страдает ревматизмом и другими тяжёлыми заболеваниями, к труду не способна, не имеет ни средств, ни одежды, ни обуви, желает вернуться к родным, в Гомеле почти умирает с голода, поэтому просит выдать ей возможное денежное пособие. Прошение за неграмотную просительницу написала вышеуказанная Лучиц. Совет также нашёл возможность выдать ей 15 рублей.

Одновременно ещё одно заявление из «землянки» поступило от беженки из Холмской губернии Екатерины Даниловны Бзумовской, от роду 90 лет, неграмотной, в котором она просила выдать ей по бедности денежное пособие на пропитание. Однако обследованием было установлено, что Бзумовская находится на полном иждивении у своей дочери, муж которой работает стрелочником на станции Гомель и имеет продовольственное и денежное содержание, поэтому в выдаче пособия ей было отказано.

Было отказано и беженке из Гродненской губернии Антонине Григорьевне Коринской, ютившейся в этой же «землянке». Она сообщала, что после перенесённой операции, которую ей сделали в Одессе, она совершенно больна, к труду неспособна и терпит большую нужду, со стороны не имеет никакой помощи и голодает. Но при обследовании выяснилось, что просительница ввела всех в заблуждение: фактически за ней ухаживают её мать и брат, который зарабатывает по 8-10 руб. в день, мать также подрабатывает стиркой белья, а самой Коринской перед Пасхой было выдано пособие в размере 20 руб., поэтому в выдаче второго пособия, на основании вышеуказанного, совет воздержался, хотя сам Щеглов намеревался выдать ей 10 рублей.

В сентябре 1918 года за помощью в совет обратился ученик токаря ж.-д. мастерских Илья Терлецкий, круглый сирота, прихожанин церкви. При нём находилось ещё шесть едоков-родственников, поэтому просил включить его за счёт совета в число пайщиков кооператива при городском приходском Союзе и выдать ему продовольственную книжку. В прошении было отказано, потому что проситель уже получает продукты от ж.-д. кооператива, хотя, с его слов, этих продуктов на всех сирот не хватало.

В октябре совет нашёл возможность удовлетворить прошение Варвары Мыщик (у неё семья из 8-ми человек) и вышел с ходатайством в городской кооператив о включении её в число бесплатных пайщиков с выдачей продуктовой книжки.

Летом этого года из кассы храма были похищены церковные деньги. Расследование установило, что хищение совершили четверо несовершеннолетних подростков, и их родители дали письменные обязательства возместить ущерб в равных долях, по 120 руб. каждый. Первый полный взнос один из родителей совершил 23 июля, а остальные трое вносили частями, по 50-70 руб., в течение двух месяцев. Ввиду достигнутого мирового соглашения, совет обратился в суд с ходатайством не привлекать к ответственности виновных лиц, которое было удовлетворено.

9 августа 1918 года совет, в соответствии с протоколом своего заседания №23, по просьбе Союза городских приходов выделил 189 руб. на ремонт здания Преображенской гимназии, а также возместил часть расходов в размере 5 руб. 35 коп. за посланные телеграммы гетману Скоропадскому и 10 руб. за приобретённые канцелярские предметы. Все деньги под расписку намеревался получить секретарь Союза Е. К. Людковский, однако они частями были выданы другим лицам.

В августа этого года, перед началом учебных занятий, священник Константин Леплинский и диакон Пётр Бутомо обратились к начальнику Полесских железных дорог с просьбой разрешить им преподавать, как и прежде, Закон Божий в ж.-д. школах и оставить священника законоучителем в железнодорожном училище, т. к. в данных учебных заведениях обучаются дети железнодорожников, родители которых являются прихожанами Полесской церкви. Данное прошение поддержал приходской совет, и оно было удовлетворено.

16 сентября (нов. ст.) председатель приходского совета Щеглов обратился к начальнику 10-го участка Службы Пути с ходатайством отпустить строительные материалы для постройки дома при церкви для религиозно-нравственных и просветительских целей приходской общины. Требовались доски, брёвна, старые телеграфные столбы, пакля и гвозди разного размера, при этом выражалось пожелание, чтобы их со склада отпустили по заготовительным ценам, а не рыночным. Требуемая сумма была внесена в кассу ст. Гомель-Полесский церковным старостой Львом Ивановичем Раценко, инженером железнодорожных путей сообщения.

9 октября на очередном заседании совета обсуждались вопросы содержания Полесского кладбища. Принято решение об увеличении в четыре раза платы за погребение неприхожан церкви, для прихожан плата оставлена в прежнем размере, но при этом была установлена плата в размере 100 руб. за место на кладбищах при ж.-д. больницах, которое ранее для служащих предоставлялось бесплатно. Также было направлено ходатайство начальнику 10-го участка Службы Пути о постройке на кладбище деревянной сторожки из старого материала размером 6×8 аршин, при ней сарайчика размером 3×4 аршина, и двух деревянных мостиков для прохода через канавы: одного со стороны улицы Румянцевской, другого — со стороны Крестьянского кладбища. Так как «заселение» кладбища в данное время стало происходить достаточно быстро, и вскоре из-за его переполненности может последовать запрет властей на дальнейшие погребения, то совет озаботился приобретением нового участка для кладбища. Но цены на землю являлись высокими, а совет не желал брать платы с железной дороги за погребение умерших в больницах, поэтому начальнику 10-го участка предлагалось возвести вышеуказанные строения безмездно.

Отдельной группой на церковном кладбище были захоронены три германских военных чина, погребение которых произошло бесплатно. Пользуясь тем, что в скором времени предстоял вывод оккупационных войск, приходской совет в ноябре и декабре с. г. обратился в Совет солдатских депутатов германских войск в Гомеле с просьбой внести в кассу приходской общины 450 руб. за занятые места, и при этом гарантировал, что в последующем, после поступлении оплаты, погребённые не будут вынесены за пределы кладбища. Переговоры с военными осуществлял секретарь приходского совета А.З. Гундарев.

Обсуждение наиболее важных аспектов деятельности прихода происходило на совместных заседаниях приходского совета и профессиональных союзов железнодорожных мастеровых, рабочих и служащих. Одно из таких заседаний произошло 28 января 1919 года в здании женской школы при ст. Гомель-Хозяйственный. На повестку дня вынесли два основных вопроса: 1) о передаче метрических книг из церкви в подотдел гражданского состояния; 2) о преподавании Закона Божия в ж.-д. школах, а также учебных заведения г. Гомеля и Новой Белицы.

Обсуждение по первому вопросу (о передаче метрических книг из церкви в подотдел гражданского состояния) произошло достаточно быстро, также и по второму вопросу (о преподавании Закона Божия в ж.-д. школах, а также учебных заведения г. Гомеля и Новой Белицы) единогласно было принято постановление о сохранении штатных должностей законоучителя для преподавания Закона Божия в школах, в которых должны читаться положенные молитвы ввиду того, что содержание их финансируется не из государственных средств, а самими железнодорожниками исключительно православного вероисповедания. Далее были обсуждены вопросы содержания священнослужителей в приходе. При этом со стороны представителей профессиональных союзов были высказаны некоторые претензии: к Николаевской церкви прикомандирован священник Сергей Канарский, по которому сложилось впечатление, что он уклоняется от исполнения своих обязанностей, т. к. всегда стоит на левом клиросе и исполняет роль певчего. Поэтому требуется, чтобы о. Канарский не уклонялся от своих прямых обязанностей и исполнял требы и Таинства по седмицам и желанию прихожан, наравне с настоятелем о. Леплинским.

Настоятель Леплинский пояснил, что с 26 декабря 1918 года указом архиепископа Константина к ним временно прикомандирован священник Азаричской церкви Гомельского уезда Канарский, без права получения доходов. Также здесь находятся и другие прикомандированные -священники К. Караскевич и А. Бедрицкий и диакон Л. Бутомо, и все они без права получения доходов от Никольской церкви. Поэтому профессиональным союзам следует изыскать возможность по оказанию им материальной помощи, а также определиться с ассигнованием на содержание штатного причта в текущем году.

В заключение рассмотрели вопрос о посылке делегатов для переговоров с городскими представителями Советской власти по поводу не выселения архиепископа Константина из занимаемой им квартиры в духовном училище. Переговоры состоялись, и, как известно, они оказались безрезультатными (приложение к главе, л. 9-10).

Также неудачей заверши-лось желание железнодорожников сохранить в своих школах преподавание Закона Божия. 16 февраля 1919 года коллегия народных комиссаров отклонила пункт № 2 постановления объединительного собрания ввиду отделения церкви от государства и рекомендовала впредь никому не принимать решений, идущих в разрез с политикой рабоче-крестьянского государства.

5 февраля 1919 года при Полесской церкви постановлением приходского совета был открыт второй причт. По избранию прихожан 2-м священником стал Сергей Канарский, 2-м псаломщиком — диакон Леонид Бутомо. Данное решение утвердил находившийся в Гомеле архиепископ Константин.

О диаконе Л. Бутомо никаких установочных данных не найдено, и его дальнейшая судьба также неизвестна. Также отсутствуют биографические сведения о. С. Канарского. Известно лишь, что ранее ему довелось кратковременно быть диаконом при Петро-Павловском соборе и в сан священника рукоположен не ранее 1917 года.

12 февраля с. г. о. Канарский и о. Бутомо обратились в профессиональный союз работников на ст. Гомель-Хозяйственный с просьбой предоставить им квартиры. Ответным письмом союз порекомендовал приходскому совету временно разместить просителей в квартире, занимаемой о. Леплинским, с предоставлением общей комнаты для совершения треб. Как в дальнейшем решился данный квартирный вопрос — сведений не имеется.

В скором времени между священниками Леплинским и Канарским произошёл конфликт, связанный с совершением христианских треб — отпеванием покойника. 4 марта с. г. в церкви происходило отпевание умершего рабочего, и что именно в это время произошло между священниками — неизвестно. Бывшие на панихиде родственники-железнодорожники через свой профессиональный союз подали архиепископу Константину прошение о немедленном удалении о. Леплинского из прихода и заменой его о. Караскевичем. Разбирательство по жалобе производили городской благочинный священник Чудович и приходской Совет, и в итоге приходской совет принял постановление, что поступившее заявление об устранении настоятеля не может считаться заявлением всех прихожан, так как прихожанами храма состоят ещё 15 профессиональных союзов и лица, не состоящие ни в каких союзах. В итоге, о. Леплинский продолжал оставаться при церкви на прежнем месте.

Далее известно, что в мае 1919 года приходской совет созвал общее собрание для выборов 2-го священника на вакантное место. В причт церкви в это время входили 1-й священник Леплинский и диаконы Юденич и Бутомо, поэтому очевидно, что 2-й священник избирался на место о. Канарского3, который, скорее всего, в мае 1919 года перевёлся на какой-то другой приход. Напомним, что в последующем он стал активным проводником обновленческого раскола в Гомеле и получил от обновленцев посвящение в митрофорного протоиерея. Скорее всего, с 1923 года приходское служение им не совершалось, так как был назначен уполномоченным по Гомельской епархии от Московского управления «Живой Церкви» и занимался организационно-распорядительной деятельностью. Новоявленный протоиерей характеризовался человеком без моральных устоев и образовательного ценза, своим грубым обращением заставил многих прихожан разочароваться в обновленческом движении, при этом не считался с мнением приходских собраний и благочинных советов, добиваясь с помощью угроз выгодных ему решений. Сведений о дальнейшей судьбе не найдено.

Выборы 2-го священника состоялись, но данных, кто был избран, не найдено. Сразу же последовали возражения со стороны некоторых профессиональных союзов, что избрание состоялось неправильно. В частности, в приходской совет поступил протокол общего собрания мастеровых, служащих и рабочих депо при ст. Го-мель-Хозяйственный от 26 мая 1919 года, в котором от лица 3000 прихожан требовалось, чтобы 2-м священником при церкви был утверждён протоиерей Николай Андреевич Зефиров, бывший ректор Могилёвской духовной семинарии. Однако есть основания считать, что назначение 2-го священника к Никольской церкви так и не состоялось из-за отсутствия средств на его содержание.

В марте 1919 года приходской совет обратился ко всем профессиональным союзам с просьбой избрать своих полномочных представителей и создать смешанную комиссию по решению насущных дел прихода. Также совет просил пояснить, будут ли союзы и далее состоять в приходе Полесской церкви, и если будут, то какое количество их членов собираются посещать церковь. В скором времени представители от союзов были назначены (заседание комиссии произошло 14 марта), а из полученных ответов выяснилось, что число полесских прихожан составляет примерно 6000 душ. Совет предложил, чтобы каждый прихожанин, независимо от пола и возраста, на содержание причта и церкви в течение года вносил по 1 рублю, и принял постановление возобновить ходатайство о передаче церкви на баланс управления Полесских железных дорог и принятии церковного причта и сторожа в число железнодорожных служащих (приложение к главе, л. 11-13).

Далее выяснилось, что не все союзы внесли установленные взносы на покрытие церковных расходов, а революционный Комитет при Полесских ж.-д., в конечном итоге, отказался принимать церковь на свой баланс, порекомендовав нужные средства изыскивать только со своих прихожан, а не с государственных или общественных организаций.

В этом же 1919 году вновь заявили о себе певчие хора. Из-за отсутствия регента управление хором осуществлял диакон Леонид Бутомо, но во время совершения им богослужений у него отсутствовала возможность руководства певчими, поэтому они просили разрешения самостоятельно произвести выборы своего постоянного руководителя. По поводу руководства певчими 21 июня в совет с заявлением обратился певчий Пётр Дементьевич Куценотскин, который сообщил, что «…имею желание поднять на должную высоту хор певчих и могу им руководить», а также ещё одно аналогичное заявление поступило и от певчего Михаила Онуфриева. При этом оба певчих подали совместное заявление старосте церкви о том, чтобы о. Леониду не выплачивалось жалование регента ввиду неисполнения последним своих обязанностей, потому что управление хором фактически поочерёдно совершалась ими.

Сразу же нашлись как сторонники, так и противники претендентов, и по этому поводу в совет поступили различные коллективные ходатайства и жалобы, из-за которых Куценотскин и Онуфриев решили отказаться от своих притязаний.

Вскоре из прихода убыл священник Константин Леплинский (точной даты убытия не имеется). Известно, что священническое служение он продолжил при Уваровичской церкви нынешнего Буда-Кошелёвского района, где находился примерно до середины 1930 года. О его дальнейшей судьбе сведений не имеется.

Очередным настоятелем к Полесской церкви был назначен священник Пётр Рылло. Обстоятельства своего назначения священник изложил в своих дневниковых записях, которые сохранились до наших дней.

Напомним, что ранее он был приходским священником в посаде Кржешов Люблинской губернии, во время боёв 1914 года на русско-австрийской границе не раз спасал мирных жителей от грабежей и насилия как со стороны солдат противника, так и собственной армии, и при этом ему также довелось стать жертвой солдата-мародёра, который похитил у него карманные часы. В начале войны архиереи западных епархий запретили священникам оставлять свои приходы, и многие из них, выполняя это распоряжение, попали в плен к австрийцам и немцам, перенесли издевательства и некоторые даже были убиты.

Отец Пётр избежал такой участи, но другие священники, побывшие в плену, рассказали ему о тех ужасных условиях, которые им довелось перенести на вражеской территории. Осенью 1915 года в Могилёве он встретился со священником Николаем Чаловским, и по результатам состоявшегося разговора в дневник было записано следующее: «…Вид его (Чаповского) был ужасен. Еле живой, бледный, измученный, с впалыми глазами, одетый буквально в рубище — в какой-то рваный пиджачок, рваные брюки, ботинки, такую же изорванную шапчонку — он производил впечатление старца-нищего.

Рассказ его о переживаниях в плену заставил меня плакать, плакал и несчастный старик. После долгих странствий, оскорблений и оплеваний привезли его в Нижнюю Австрию в какое-то имение, где поселили с другими пленниками в каменном сарае, не то конюшне, с цементным полом… В этом помещении печей не было, приспособлений для спанья также никаких. Помещение согревалось нашим дыханием. На пол бросили нам солому, которая не менялась целую зиму, до Пасхи. Солома эта превратилась в труху, которая буквально ходуном ходила от множества насекомых. Кормили нас всякими отбросами. От скученности, холода и недоедания появился тиф, который многих унёс в могилу…»

С болью описывает священник и моральное разложение армии под воздействием революционной пропаганды, чем не раз пользовались австрийцы в своих целях. Во время «братания» на Пасху 1916 года, помимо распространения прокламаций с призывом сдаваться в плен, неприятель собирал информацию о русских позициях и наносил потом точечные артиллерийские удары, которые приводили к большим потерям в русских полках.

В тоже время о. Пётр отмечал, что смертельные обстоятельства войны обостряли у многих людей религиозное чувство, которое, с одной стороны, нередко соседствовало с ожесточением и злобой, толкающей на святотатство, как, например, надругательство «над Святым Крестом, который австрийцы (как бы христиане!) поместили в нужник», и, с другой стороны, с проявлением такой тёплой молитвы, которой он никогда и нигде больше не чувствовал, как во «время праздника Покрова в 1914 года в Богородицком храме Кржешова под артобстрелом австрийцев…, или во время Литургии на открытом Антиминсе в лесу в окружении своих прихожан, спасавшихся от бомбежки…».

Когда в 1915 году Холмская консистория эвакуировалась в Минск, о. Пётр после очередного ходатайства был отпущен в Могилёв для поступления в состав полкового духовенства. В октябре этого года он убыл в 14-й стрелковый полк 4-й дивизии 6-го армейского корпуса генерала В.И. Гурко (Юго-Западный фронт) и испытал все тяготы окопной войны: отпевал, совершал молебны под обстрелом вражеской артиллерии, подносил патроны, помогал в лазарете врачам и санитарам, а во время поражений русской армии и отступлений с горечью отмечал, что не находил сочувствия и элементарной вежливости со стороны духовенства других епархий, которое «выносило резолюции не принимать священников-беженцев и военных в свои епархии», или «сытый голодного не разумеет». Хорошо ещё, что архипастыри не особо обращали внимание на эти «христианские» постановления своих подопечных. Тем не менее, пробыв на фронте с осени 1915 года по январь 1918-го, претерпев опасности и лишения, о. Пётр считал этот период «счастливейшим временем своей жизни».

В начале 1918 года он приехал в город Лубны Полтавской губернии, где находилась его семья. Устроиться ему на службу не удалось ни по месту пребывания, ни в других крупных городах Украины, а впоследствии вместе с детьми довелось тяжело переболеть «испанкой». Но чем он занимался по 1923 год — данных не показал. Далее о. Пётр пишет: «…В начале 1923 года я получил письмо от мужа моей сестры (Веры) Михаила Борисовича (фамилия не указана) — человека, которого я глубоко уважал и любил. В своём письме М. Б. писал, что хотел бы увидеть меня и чтобы я устроился где-либо поближе к родным. Я ответил, что устраиваться где-либо в деревне не стоит, но если бы в городе нашёлся свободный приход, то я с удовольствием переехал бы туда из-за детей. Через некоторое время М. Б. сообщил, что в Гомеле имеется свободный Полесский приход и предложил мне приехать сюда немедленно. Я отправился в Гомель и попал на выборы настоятеля, подал своё заявление приходскому совету и епархиальному управлению и был избран настоятелем церкви из числа 9 кандидатов… Скажу только, что дело о моём избрании докатилось до Москвы, до Синода, и последним я был утверждён настоятелем, а также на меня были возложены обязанности члена епархиального Управления и заместителя епархиального Уполномоченного (обновленцы)… В феврале я переехал с сыном и дочерью в Гомель, временно поселился у сестры, вступил в отправление своих служебных обязанностей…, а к Пасхе ко мне перебралась вся семья… Наконец, поселились мы в сторожке возле церкви…».

Как видно из предыдущих записей, о. Пётр ранее не раз посещал Гомель, был в гостях у своей сестры и занимался какими-то служебными делами, но при этом вряд ли он был известен горожанам как пастырь и священник. Тем не менее, приняв участие в выборах, ему за короткий срок удалось убедить своих будущих прихожан, что будет их достойным настоятелем, одержав победу над местными представителями духовенства, часть которых поддерживалась и городским благочинием, и епархиальным управлением. Своей победой священник тут же нажил себе врагов и завистников, и ему «неприятно было принимать на себя обязанности члена Управления и зам. Уполномоченного, тем более… приходилось вращаться среди лиц, заведомо враждебно настроенных против меня».

Однако не только взаимоотношения с местным честолюбивым духовенством стали омрачать пастырскую деятельность о. Петра. Город не понравился его супруге, и она в категорической форме стала требовать переезда в другие города, при этом обвиняя мужа в разврате, разложении семьи и других аморальных проступках, при этом написала на него массу жалоб и доносов. На фоне многочисленных семейных скандалов ему приходилось проявлять удивительное смирение, а свою горечь и обиду доверять только дневниковым записям, чтобы в будущем его дети смогли правильно оценить сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях между их отцом и матерью. При этом священник признавал за собой ошибки, которые он допустил в молодости, когда познакомился со своей будущей супругой и не раз имел возможность увидеть её скверный характер, но по собственному произволению решился создать с ней семью.

Уделяя внимание семейным взаимоотношениям, священник написал, что его отец долгое время состоял на диаконской должности, потом выдержал установленный экзамен и был назначен священником в село Шупени Могилёвского уезда. Через некоторое время его перевели в село Тубышки этого же уезда, и в этом приходе был хутор, принадлежавший помещику Подобеду. Одна из дочерей помещика вышла замуж за учителя Ф. А. Пушкаревича и уехала с ним в Варшаву, где Пушкаревич стал полицейским чиновником. Дочь чиновника Вера часто навещала дедовский хутор, и здесь молодой Пётр, будучи с отцом в гостях на хуторе, познакомился с ней, и с тех пор привязался к своей будущей супруге. Замечая за девушкой скверность характера, заключающийся в неуёмной ревности и скандальности, он был искренне влюблён в неё и не придавал значения этим недостаткам, которые со временем ещё более обострились и отравили ему всю дальнейшую жизнь.

Особенно привязался Пётр к девушке в 1905 году, когда из-за забастовки в семинарии ему довелось с октября с. г. по январь 1906-го быть с ней на хуторе. В 1908 году выпускник семинарии сделал ей предложение, посчитав, что супружеские узы исправят жену, однако в последующем он горько осознал ошибочность своих представлений. Когда о. Пётр отказался уехать из Гомеля, помимо жалоб Вера подала на него в суд, на заседание которого пришло множество народа, т. к. всех интересовал исход такого интересного дела. И хотя многие, познакомившись ближе со священнической женой, возмутились её поведением, но в зале были лжесвидетели и сторонники считать о. Петра семейным извергом.

Поводом для судебного разбирательства стал побег из семьи несовершеннолетней дочери Марии (о. Пётр называл её Малинкой).

Под влиянием матери несовершеннолетняя дочь о. Петра, которую он ласково называл Малинка, тайно уехала на Украину, но была разыскана отцом и возвращена домой. Тут же очередной семейный скандал, спровоцированный женой, приводит к тому, что последняя, порвав на себе одежду и оцарапав лицо, выбежала на улицу с криком, что её избил и преследует муж, а потом собственные царапины освидетельствовала у врача. Суд вызвал о. Петра на заседание в качестве обвиняемого, и он вынужден был нанять защитника. В качестве доказательства избиения Вера представила медицинскую справку и обвинила священника, что он избивал не только её, но и детей, поэтому они убегают из дома, и на основании этого потребовала лишить его отцовских прав и удерживать алименты. Заслушав стороны, свидетелей и детей, суд принял решение: дочь Марию и сына Владимира оставить отцу, а дочь Нину, сыновей Петра, Александра и Гурия — матери, с уплатой от отца 18 руб. алиментов в месяц на их содержание. Суд высшей инстанции также утвердил это решение.

Далее о. Пётр пишет: «…К этому времени мои прихожане успели убедиться кто прав и кто виноват, и симпатии прихода были на моей стороне. Мамаша же не унимается.

Видя, что её происки не приводят к желанному результату, что прихожане не гонят меня, она строчит на меня донос архиепископу Варлааму в Псков, заведовавшему в то время Гомельской епархией, и тот 18/31 июля 1924 года пишет на имя церковного совета следующее: “Для умиротворения церковной жизни в Полесском приходе нахожу необходимым предложить приходу… при депутате — прот. П. Гинтовте или прот. С. Романкевиче — свободно и сознательно избрать себе настоятеля храма по сердцу, а протоиерея Петра Рылло готов принять в церковное общение, если он не будет оставаться на Полесском приходе и в случае избрания другого настоятеля охотно согласиться перейти на другой приход, где и загладит доброй пастырской деятельностью всё бывшее”.

Пользуясь предложением Владыки, я никакой агитации среди прихожан не веду и, наоборот, стараюсь избегать с ними всяческих разговоров. Жду спокойно общего собрания и исполняю пастырские обязанности. В день выборов (воскресный) я отслужил литургию…, отправился домой… и жду своей участи… Как потом мне передали, собрание было бурным. Невзирая на всевозможные ухищрения Гинтовта, желавшего сковырнуть меня и выставлявшего собственную кандидатуру в настоятели, миссия его успеха не имела, общее собрание вновь избрало меня настоятелем. Толпа женщин направилась к моему дому, многие со слезами на глазах приветствовали меня и пригласили в церковь, где я отслужил благодарственный молебен и поблагодарил своих прихожан за сердечное отношение ко мне… Мамаша в очередной раз устраивает мне скандал…, я спасаюсь у сестры…, а потом узнаю, что моя “дражайшая” половина укатила… Жалко было детей, уехавших с ней, но в тоже время радовался за себя и оставшихся со мной детей…, что отдохнём душой…».

Однако через несколько месяцев Вера вернулась, и в доме протоиерея вновь возобновились скандалы. Некоторые потом упрекали о. Петра, что впустил в свой дом врага, но, как он отвечал, поступить иначе не мог. Прибывший в Гомель епископ Тихон (Шарапов) не стал разбираться в сути конфликта супругов и только на основании личного предубеждения запретил священника в служении. Но священническую честь он вновь восстановил благодаря своим прихожанам, и прослужить ему довелось при Полесской церкви до её закрытия.

Официально примкнув к обновленцам, Пётр Рылло себя идейным их сторонником не считал. Борьба же за возвращение гомельских приходов в патриаршую Церковь нередко сталкивалась с личными амбициями некоторых личностей. Вот как описывает он события 1924 года, непосредственно коснувшиеся его лично и прихода в целом: «…Гомельское духовенство, убедившись с одной стороны, что обновленчество пошло по сектантскому пути, с другой, будучи побуждаемо верующими, решило оставить обновленчество и воссоединиться с Патриархом Тихоном. Кто был инициатором воссоединения — не знаю. Может быть о. А. Зыков, который был идеологом обновленчества на Гомельщине и вообще в Могилёвщине, может кто другой, но факт, что сдвиг был сделан. Среди духовенства разговоры о воссоединении были, но от меня это держалось в тайне. Некоторые из моих прихожан не раз приходили ко мне на дом на первых порах моего пребывания в Гомеле, уговаривали меня оставить обновленчество, отправиться к Патриарху Тихону и воссоединиться, на что предлагали и деньги, но я всегда говорил, что не я вводил обновленчество, не я первым буду и воссоединяться. Пусть другие сделают это, а за мной остановки не будет. Избран делегат от духовенства — Стефан Романкевич, который уехал в Москву в сопровождении кого-то из мирян. Только через некоторое время я узнаю от своих прихожан, что воссоединение гомельских приходов во главе со своим духовенством уже свершившийся факт, и что прот. Романкевич назначен уполномоченным по воссоединению. Мои прихожане настаивают и на моём воссоединении. Поведение духовенства, ни словом не обмолвившегося со мною, меня возмутило. Через две недели или несколько позже подаю Романкевичу своё заявление о принятии меня и моего прихода в молитвенно-каноническое общение. Романкевич находит, что для меня недостаточно одного заявления, ему хочется моего унижения. Заявляю ему, что я… обойдусь и без его посредства, но он достиг своего. Приехал Тихон… и начал свою дикую деятельность по воссоединению, принёсшую много горя и ему самому, и духовенству, и общему делу, так как православное общество разделилось на два лагеря: истинно-православных левашёвцев и иже с ними, и потерявшее благодать остальное духовенство. Истинно-православные… не посещают наших церквей, не обращаются к нам за требоисправлениями и даже дерзают совершать сами отпевание покойников, как это делает милъчанская баба Дунька-Пушиха…».

Очевидно, что о. Пётр по своему внутреннему убеждению неоднозначно оценивал действия гомельского епископа Тихона (Шарапова) и городского духовенства, а также имел свой особый взгляд на те, или иные события. Однако его восприятие ценно тем, что оно совершено непосредственным очевидцем того непростого времени и показывает, как обновленчество и борьба с ним принесли в жизнь верующих различные разделения: кто-то стал «истинно-православным», кто-то «патриаршим», кто-то «безблагодатным», а кто-то посчитал себя «достойным» совершать христианские требы без участия священства. И следует сказать, что такие «сектантские» разделения сохранились и до наших дней в виде различных «истинно-православных» и «катакомбных» церквей, не имеющих отношений с другими православными христианами и каноническими Церквями.

Описал о. Пётр и некоторые события, произошедшие непосредственно в храме, о которых вряд ли можно было бы узнать из других документальных источников. Например: «…Задолго до приезда Тихона, накануне Введения во храм Пресвятой Богородицы 20 ноября, у меня в церкви случилось несчастье: в алтаре, по независящим от нас причинам, загорелся потолок, огонь перебросило на престол, сгорели одежды престола, обгорело Св. Евангелие и под ним илитон — платок, в который завёрнут Св. Антиминс. Пожар был ликвидирован, прихожане в две недели исправили повреждения, и на 4-е декабря было назначено освящение церкви. Приглашал я на освящение гомельское духовенство, но оно отказалось, только о. Владимир Зубарев и Белицкий о. Михаил Потеюк дали своё согласие. Предварительно была послана телеграмма Патриарху Тихону о принятии нас в молитвенно-каноническое общение и благословить освящение храма, на что полученным ответом Патриарх нас благословил… Этой телеграммой я и приход фактически были приняты в молитвенно-каноническое общение со Святейшим без посредства Романкевича…».

Казалось бы, ситуация с переходом прихода в общение с Московским патриархатом была разрешена положительно, но приезд епископа Тихона вновь обострил ситуацию по этому вопросу. Когда о. Пётр явился к архиерею, последний через городского благочинного Павла Керножицкого был проинформирован о положении дел в городе и, в частности, о «тенденциозной» деятельности Полесского прихода и его настоятеля. Состоялся особый разговор. Епископ потребовал от о. Петра совершить исповедь у протоиерея Павла Левашёва и принести публичное покаяние в Полесском храме на второй день Пасхи 1925 года, куда Тихон намеревался прибыть по приглашению прихожан. Встреча состоялась в Великий Четверг, поэтому у о. Петра было совсем мало времени для выполнения поставленных условий. К тому же он не испытывал никакого уважения к о. Левашёву, считая его «маньяком», но всё же исповедь у него совершил, а также совершил всенародное покаяние в храме. По мнению священника, «вся эта комедия, придуманная жестоким монахом Тихоном, была сделана для моего унижения».

В данный момент на сцену событий в очередной раз вышла его супруга.

Посетив епископа Тихона в Гомеле и в дальнейшем написав ему несколько писем в Москву, она добилась, чтобы он запретил о. Петра в священнослужении в пределах Полесского прихода, что архиерей и совершил на основании «неоднократных письменных заявлений жены». Протоиерей подчинился, но написал епископу письмо, в котором потребовал над собой гласного суда, и стал ждать ответного решения.

Во время его запрещения богослужения в церкви стал совершать благочинный протоиерей Керножицкий. Однажды, когда собравшиеся прихожане громогласно высказали своё негативное мнение о супруге о.Петра, которая «губит своего мужа», последняя, услышав это, побежала в 3-е отделение милиции и заявила, что «в ограде Полесской церкви происходит многолюдное контрреволюционное собрание». Прибывший конный наряд во главе с начальником отделения спокойно выслушал верующих, успокоил. их и разрешил молиться далее, не найдя здесь никаких контрреволюционных собраний. Через несколько дней после этой выходки жены, о. Пётр получил от епископа Тихона письмо, в котором ему предлагалось устроиться на Украине, и в случае его согласия со стороны епархии будет дан самый наилучший отзыв. Священник не согласился и продолжал отстаивать своё право служить только на Полесском приходе, а его прихожане по своей инициативе трижды ездили в Москву, и, как указывалось выше, с их помощью через три недели после запрещения о. Пётр был восстановлен в служении.

По этому поводу священник в дневнике отметил следующее: «…Находились люди, которые радовались моим переживаниям и торжествовали. К числу таких относился и мой сослуживец диакон Шкляревский… Накануне Воздвижения я получил от делегатов, поехавших в Москву, письмо, что запрещение с меня снято и я восстановлен в должности настоятеля… Письмо я прочитал вслух, в присутствии Шкляревского и нескольких прихожан. Настало время совершать богослужение. Иду в церковь. Там я застал порядочно народа. Священника Керножицкого… предупредил, что служить теперь буду я. Вошёл в алтарь, собрался совершать службу, но слышу на клиросе… какие-то возбуждённые реплики и митингование. Выйдя из алтаря, обращаюсь к нему, Володе (Шкляревскому), что мы собрались в церкви не митинговать, а молиться, а если вам неугодно прекратить разговоры — прошу выйти из церкви. Я вошёл в алтарь, следом забегает Володя, бегает по алтарю, размахивает руками и кричит, что не будет служить с обновленцем, не будет служить с красным. Я указал ему на дверь и сказал: “Вон отсюда! Не мешайте мне служить!” Мой отпор подействовал на Володю, он возвратился на клирос и приступил к исполнению своих обязанностей. О поступке диакона я счёл своим долгом сообщить… прихожанам, тот пытался вступить со мной пререкания, но я оборвал его…».

Но такое благополучное разрешение судьбы о. Петра категорически не устроило его супругу. Она перестала посещать Полесский храм и предпочла ходить на богослужения к о. Левашёву, служившему в кладбищенской Рождество-Богородицкой церкви. Там она говорила своим слушателям, что её муж — обновленец, а дома неустанно продолжала устраивать скандалы, из-за которых священнику приходилось ночевать, несмотря на 30-градусный мороз, даже на чердаке или не приходить домой по нескольку дней. Своим необузданным характером Вера продолжала славиться на весь Гомель, и если она замечала, что её муж разговаривал с какой-либо прихожанкой, то последняя тут же «удостаивалась» отборных ругательств и проклятий. При этом «благоверная жена» установила в доме такой быт и порядок, при котором о. Петру вынужденно приходилось исполнять все хозяйственные работы, чтобы не нарваться на очередную волну гнева и бурного скандала.

Как сложилась дальнейшая судьба его супруги — данных в дневнике не показано. Ограничившись описанием гомельских событий середины 1920-х гг., далее о. Пётр решил изложить некоторые события, произошедшие с ним в 1915-1917 гг., а потом на последнем листе проставил дату окончания 1-й части — 26 марта 1932 года, с намёком на то, что будет 2-я часть. Возможно, продолжение дневника действительно существовало, но оно до наших дней не сохранилось. Как известно, жизнь протоиерея оборвалась в ночь на 1 ноября 1937 года, когда его расстреляли по приговору особой тройки НКВД.

Из других документов известно, что 24 мая 1925 года состоялось собрание приходского совета, на котором о. Пётр попросил освободить его от должности председателя этого совета. В этот же день новым председателем совета единогласно был избран Николай Михайлович Лисицин, проживавший по ул. Ярославской, д. 41, однако 27 февраля 1927-го на основании жалоб прихожан его освободили от этой должности «за бездеятельность». Вместо него новым председателем был избран Фёдор Никифорович Щербинин, а обязанности секретаря совета возложили на полесского диакона Владимира Шкляревского.

19 июля 1929 года, незадолго до закрытия церкви, церковный совет подал в городской Адмотдел заявление, в котором излагалась необходимость принудительного выселения из церковной сторожки гр-на Хружко Владимира, «который был от службы сторожа уволен и на его место принят другой сторож, подлежащий вселению в сторожку для охраны имущества церкви», и просил передать это заявление в народный суд. Адмотдел согласился с требованием совета, приобщил к заявлению своё ходатайство «о выселении вышеуказанного гражданина» и направил документы в суд 3-го городского участка.

Немногим ранее, в начале июня, церковно-приходской совет уже обращался в Адмотдел с жалобой на строителей, которые около церковной территории возвели несколько бараков и приступили к постройке административного здания для правления Западных железных дорог. Ранее под это строительство была изъята земля у проживавших рядом с церковью частных лиц, однако строители при ведении работ незаконно срубили несколько церковных лип и плодовых деревьев, повредив при этом и ограду. Жалоба была переадресована в горкоммунотдел, но, скорее всего, она не имела никакого рассмотрения, т. к. через несколько месяцев церковь намеревались закрыть и переоборудовать под общественные нужды.

Никольскую улицу, на которой располагался храм, переименовали в честь пролетарского поэта-безбожника Демьяна Бедного, а Церковный переулок стал Клубным. Новые хозяева снесли два яруса церковной колокольни, разрушили купол, местами заложили окна, уничтожили внутреннее убранство и превратили церковное здание в клуб для рабочих, а потом в складское помещение. Дальнейшие репрессивные действия властей привели к тому, что в 1939 году в Гомеле и на территории области была полностью ликвидирована легальная церковно-приходская жизнь. В 1940 году снесли Преображенскую церковь, в дальнейшем планировалось разрушить и Никольскую, однако этим планам помешала война.

Время оккупации

Передовые немецкие части вошли в Гомель в ночь с 19-го на 20-е августа 1941 года. Почти сразу за ними в город прибыли те, кого сами немцы официально называли местной администрацией. Установить «новый порядок» и в зародыше задушить в гомельчанах волю к сопротивлению призван был ряд карательных органов: штаб 221-й охранной дивизии, который дислоцировался в здании школы на улице Рогачёвской, военно-полевая комендатура — на улице Пролетарской, отделение тайной полевой полиции ГФП-724 — на улице Плеханова, группа полиции безопасности — на улице Столярной, в знаменитом «доме Коммуны» дислоцировалась «Абвергруппа-315», областное и городское управления полиции — на улице Советской, полевая жандармерия — на улице Ветреной, а на городском ж.-д. узле действовали вспомогательные жандармские и полицейские управы.

Город был разбит на шесть участков, каждый из которых обслуживался не менее сорока полицаями. Их работа на первых порах сводилась к составлению списков коммунистов, комсомольцев и тех, кто был лоялен к Советской власти. Столь широкие критерии в определении врагов фашистского режима позволили немцам в кратчайшие сроки развернуть в городе жесточайший террор. Не только против партизан и подпольщиков, но и мирного населения. На месте нынешней площади Восстания фашисты организовали пересыльный лагерь для военнопленных «Дулаг-121».

На месте нынешней площади Восстания фашисты организовали пересыльный лагерь для военнопленных «Дулаг-121».

Факт известный, но мало кто знает, что он из себя представлял. Бывший узник лагеря Губин, чудом избежавший смерти в нём, спустя 35 лет после освобождения Гомеля по памяти составил его схему. Помимо обязательных административного корпуса и помещений охраны, здесь были кладбище, два барака для пленных, выполнявших физические работы, и три — для ослабевших узников. Также были предусмотрены барак для вновь прибывших заключённых (преимущественно из числа местного населения), место для сжигания трупов и несколько пулемётных вышек. Издевательства над людьми начинались с первых минут их ареста. Спать им приходилось на сырой земле, о регулярном питании даже речи не шло. Еду варили в грязных котлах, и чаще всего её готовили из гнилых овощей. Так называемую пищу заключённые получали кто во что: в котелки, консервные банки, шапки или пилотки. Голод вынуждал людей есть всё, более-менее пригодное в пищу, даже дождливым летом на территории лагеря невозможно было отыскать и травинки — всё съедалось подчистую.

Помимо концлагеря, новые власти организовали в Гомеле четыре еврейских гетто: в Монастырьке, Новой Белице и на Ново-Любенской и Быховской улицах. Но и мирное славянское население города было поставлено на грань выживания. В приказах оккупационных властей особенно подчёркивалось, что граждане, которые отказываются работать на «Великую Германию», должны самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, в первую очередь — продуктами питания.

Особенно явной грабительская сущность представителей «нового порядка» стала видна с наступлением холодов. Рассчитывая на молниеносную победоносную войну, фашистское командование не позаботилось, чтобы обеспечить своих солдат зимним обмундированием. Дабы спасти их от лютого мороза, фашисты объявили в городе сбор тёплых вещей. Однако добровольцев одевать солдат вермахта среди гомельчан нашлось не много, и тогда фашисты создали специальные команды. Они обходили дома граждан и забирали буквально всё, что могло пригодиться: одежду, обувь, продукты, фураж. Войдя в раж от безнаказанности, немецкие мародёры и предатели-полицаи не стеснялись прямо на улице раздевать людей до нижнего белья.

Рабочий же день на промышленных предприятиях в период оккупации составлял 10 и более часов. За малейшее непослушание или проступок рабочих сажали в тюрьму, но чаще решали вопрос кардинально: их просто расстреливали. Особенно нелегко приходилось работающим на Гомельском паровозо-вагоноремонтном заводе. Организовав здесь ремонтную базу, фашисты установили 12-часовой рабочий день. Кормили заводчан один раз в сутки. Обед состоял из тарелки сваренного на травах супа, в котором нередко плавали черви. Норма хлеба, выпекавшегося из гречневых высевок и отрубей, составляла 100-150 граммов в сутки. Для подавления неминуемого среди рабочих недовольства, фашисты из службы безопасности регулярно избивали «подозрительных», к которым причисляли любого подвернувшегося под руку. Не гнушались палачи и откровенными провокациями. В феврале 1943 года с помощью предателя они провели на заводе перепись рабочих, готовых оказать помощь наступавшей Красной Армии. Записалось около двухсот человек. Все они вскоре были арестованы и отправлены в тюрьму, где подверглись чудовищным пыткам. 22 февраля всю арестованную смену вывезли в район деревни Лещинец, в трёх километрах от города (ныне Западный микрорайон), и расстреляли.

В Гомеле, Новой Белице и рабочем посёлке Костюковка действовал комендантский час.

Нахождение на улицах запрещалось в установленное время и строго наказывалось. Людям запрещались поездки и хождение без специальных пропусков. Каждый, кто задерживался без документа, считался партизаном и расстреливался на месте. Вдоль железной дороги оккупанты создали запретные зоны от 100 до 300 метров, и любое нахождение в них местного населения каралось смертью.

Отличительными чертами оккупационного режима были не только массовый террор и убийство мирного населения, но и попытки «пряником» привлечь на свою сторону жителей Гомеля. В городе работал радиоузел, по которому передавались не только распоряжения и приказы оккупантов, но и концерты, чередующиеся с лживыми новостями, разговорами о богатой жизни в Германии и т.п.

Открывались магазины, мастерские, работали аптеки, дети могли посещать школы, в которых преподавание осуществлялось на русском языке и велась антисоветская пропаганда. Жители Гомеля имели возможность выписывать немецкую газету «Новый путь», выходил журнал, работал театр. Ещё одним «пряником» оказалась возможность верующим, за исключением евреев, открыть и посещать храмы и участвовать в православных и католических богослужениях.

После полной ликвидации в предвоенное время на территории Гомельской области храмов и монастырей, нелегальные формы церковной жизни продолжали сохраняться в узком кругу верующих. Начало немецкой оккупации запустило процесс возрождения приходов и возвращения немногочисленных оставшихся в живых и бывших на свободе клириков к открытому служению. В этих условиях некоторые южные районы Гомельской области вошли в пределы комиссариата «Украина», а все остальные территории пребывали в области армейского тыла и управлялись штабом группы армий «Центр». Оккупационная администрация изначально попустительствовала чаяниям верующих, не возбраняя им занимать бывшие церковные здания и избирать своих священников, но потом стала контролировать этот процесс и откровенно вмешиваться в него.

Как уже ранее указывалось, заметную роль в организации церковной жизни в Гомеле и его окрестностях изначально сыграл протоиерей Николай Гейхрох, он же в последующем стал местным благочинным. По его свидетельству, после вступления в Гомель немцев богослужения возобновились в кафедральном соборе, в котором поочерёдно стали служить, скорее всего, лютеране, после них католики и только потом православные. Такое положение вызвало недовольство у местного населения, так как собор изначально являлся православным и никогда не был кирхой или костёлом. После обращения верующих в городскую управу, им разрешили служить в Георгиевском храме, а к концу года немцы освободили кафедральный собор и разрешили открыть Полесский храм.