Первые голы после Октябрьской революции характеризуются увеличением численности и изменением состава собраний в целом ряде музеев. формирование музейных коллекций, происходящее в это время, представляет собой сложный и порой чрезвычайно запутанный процесс. Имевшие историческую и художественную ценность конфискованные вещи, принадлежавшие ранее представителям известных родов Российской империи — Юсуповым, Шереметевым, Строгановым и др., собирались в Музейный фонд, находившийся не только в Петрограде, но и в других городах, откуда они раздавались по принадлежности в различные музеи. Часть вещей после осмотра специалистами передавалась в музеи напрямую.

Значительная часть предметов геральдического характера из Музейного фонда Главнауки в 1920-е годы была передана в Гербовый музей, управляющим которого, а с 1928 года — учёным хранителем был Владислав Крескентьевич Лукомский. Впоследствии большая их часть поступила в Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа [1].

В их числе сфрагистические и геральдические памятники из петербургского особняка князей Паскевичей-Эриванских.

В собрании Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа хранятся:

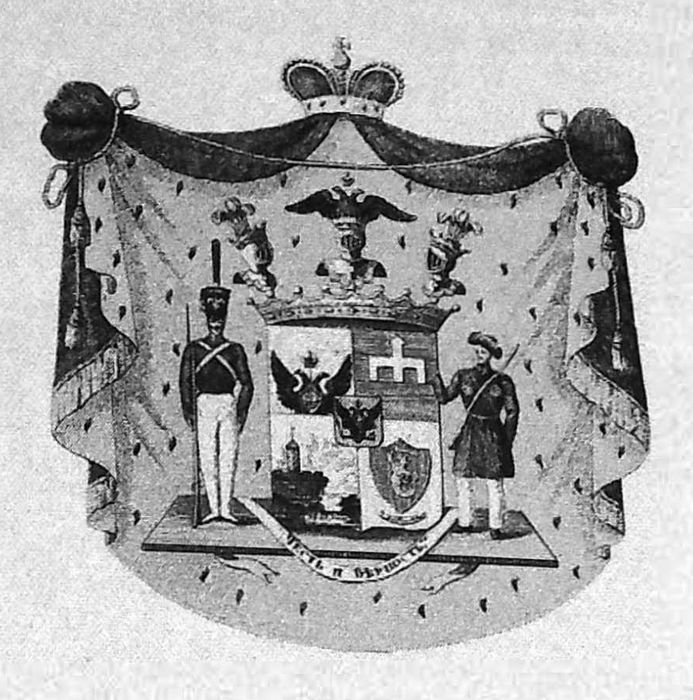

1. Печать с гербом князя Варшавского, графа И. Ф. Паскевича-Эриванского, с малахитовой рукояткой. Россия. Размеры: 40,0 Х 45,0 Х 92,0 мм. Печать описана в статье А. Покорны (ил. 1). Помещённый на печати герб существовал в таком виде с 1831 по 1849 год в первом золотом поле четверочастного щита — двуглавый коронованный орёл с московским гербом на груди; во втором голубом — родовой герб Паскевичей — изменённый польский герб Радван, в третьем серебряном — башня с развалинами крепости и в четвёртом золотом — в щите красного цвета герб Варшавы — сирена с мечом и щитом с гербом Царства Польского. В центральном щитке на золотом поле — двуглавый орёл [2] (ил. 2).

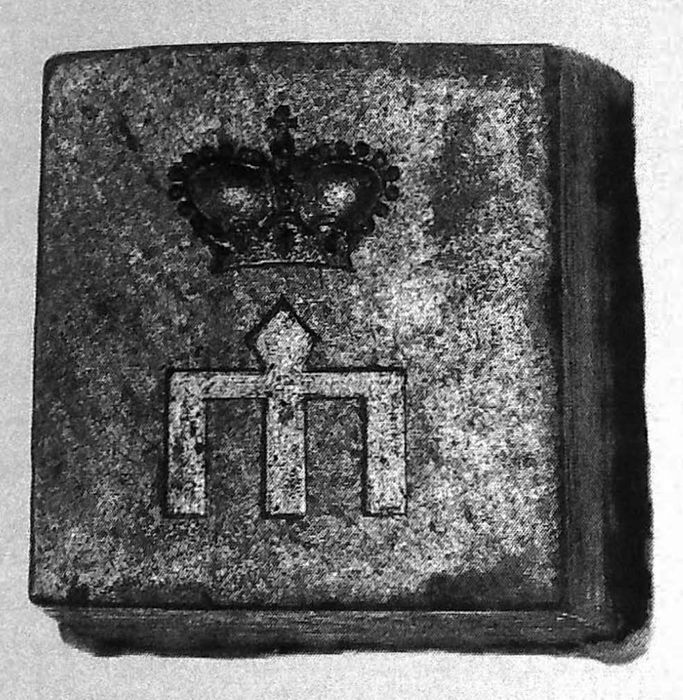

2. Штамп для почтовой бумаги с родовой эмблемой Паскевичей — польским гербом Радван под княжеской короной. Россия. Размеры: 13,0 Х 12,0 мм (ил. 3).

3. Печать князя Паскевича золочёной бронзы с малахитовой рукояткой на матрице — латинская буква «Р» под княжеской короной. Россия. Размеры: 17,0 Х 21,0 Х 84,0 [3] (ил. 4).

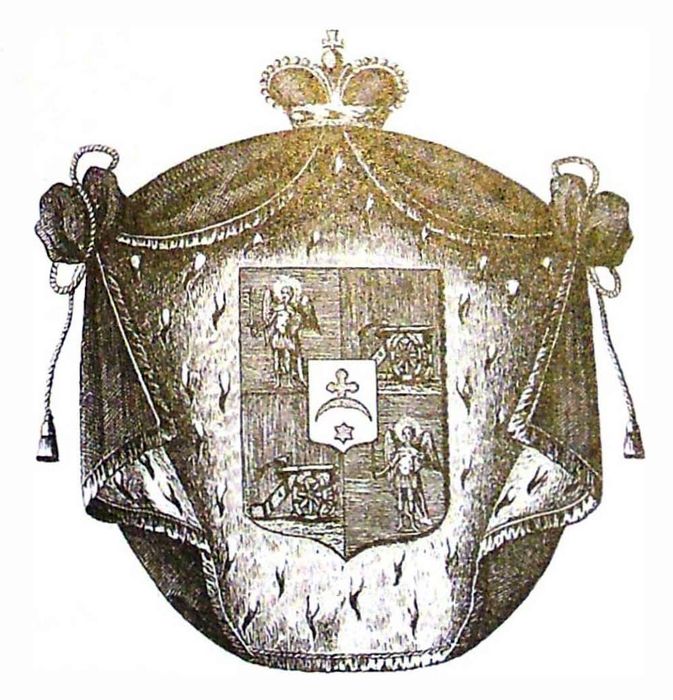

4. Особый интерес представляет каминный экран со «свадебным» гербом светлейшей княгини И.И. Паскевич-Эриванской, урождённой графини Воронцовой-Дашковой. Размеры: 480,0 X 520,0 мм, в раме — 700,0 Х 540,0 мм [4] (ил. 5).

В 1852 году единственный сын И. Ф. Паскевича-Эриванского, граф Фёдор Иванович, женился на графине И.И. Воронцовой-Дашковой. Очевидно, вышивка на бархате тёмно-красного цвета была сделана в это время и использовалась как часть детали интерьера. Впоследствии квадратной формы фрагмент с вышивкой был дополнен близкой по цвету тканью и использован как вставка в овальную раму каминного экрана. Причём добавленная ткань большую степень износа, в отличие от той, на которой выполнена вышивка. Кроме того, добавленная ткань имеет несколько линий сшива. С оборотной стороны экран был подбит зелёным шёлком, заменённым при реставрации на новый. Изготовленная из ореха резная рама на трёх ножках может быть датирована 1850-1880-ми годами. Вышивка выполнена на высоком профессиональном уровне. Было бы большой смелостью предположить, что она сделана самой княгиней Ириной Ивановной, однако в «Каталог предметам искусства» из собрания князя И.Ф. Паскевича включено несколько работ Ирины Ивановны, причём вышитое ею декоративное панно на московской выставке 1882 года удостоилось почётной медали [5].

Княжеская мантия вышита синелью и шёлком, княжеская корона украшена имитационным жемчугом. В центре композиции — два гербовых щита, поля которых вышиты настилом шёлковыми и металлическими нитями, гербовые фигуры — шёлковыми нитями, а детали герба Корибут — канителью с притенением шёлком. В первом щите — изображение герба князей Паскевичей, во втором — графов Воронцовых-Дашковых (не утверждённый).

Рассмотрим эту гербовую композицию подробнее.

Щитодержатели, наметы, короны и девизы у обоих гербов отсутствуют. Очевидно, в качестве основного образца для вышивки герба Паскевичей кроме его второго поля был использован описанный выше княжеский герб. В 1849 году Николай I пожаловал И.Ф. Паскевичу хранившиеся в Киевском арсенале старые знамёна Орловского полка, после чего 28 мая того же года был утверждён герб светлейшего князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского, дополненный во втором поле изображением этих реликвий [6] (ил. 6). В вышивке цвет третьего серебряного поля заменён на голубой, кроме того, не соответствует описанию цвета первого и четвёртого полей и маленького (серебряные вместо золотых), что, очевидно, связано с тратой позолота на металлических нитях.

Второй герб — графов Воронцовых-Дашковых, причём совсем иного рисунка, нежели тот, который был утверждён в 1893 году. Как известно, именным указом от 4 августа 1807 года отцу Ирины Ивановны — графу Илларионовичу Воронцову (1790-1854) было дозволено присоединить к своей фамилии фамилию своей тётки княгини Екатерины Дашковой и потомственно именоваться «графом Воронцовым-Дашковым».

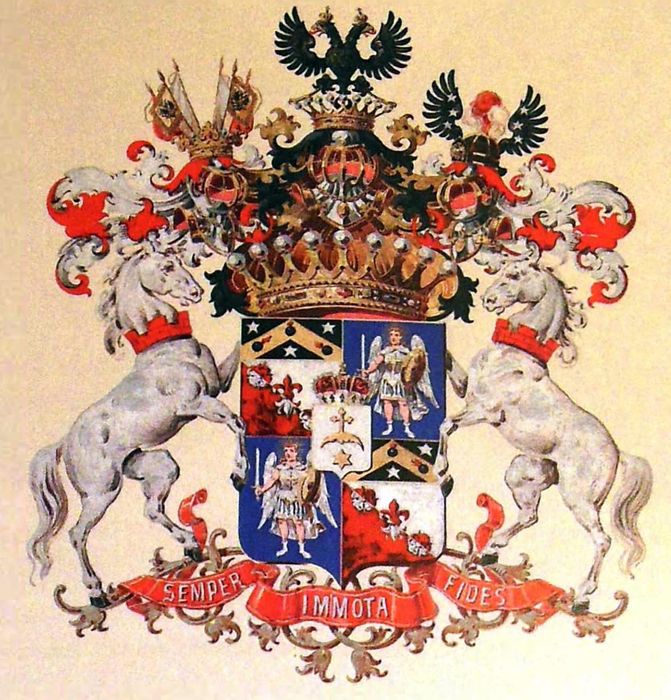

Герб графов Воронцовых-Дашковых был утверждён 26 мая 1893 года и внесён в 15-ю часть «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империю» (ил. 7) Центральная его часть — четверочастный щит, в первой и четвёртой частях герб графов Воронцовых, во второй и третьей — в голубом поле — серебряный ангел с серебряным мечом и золотым щитом (герб Киева — часть герба князей Дашковых)- Малый щиток посередине полностью повторяет таковой в гербе князей Дашковых [7] (ил. 8).

Очевидно, вышитый на экране герб является одним из вариантов герба графов Воронцовых-Дашковых, бытовавший до его официального утверждения. Он представляет собой гербовый щит, верхнюю часть которого занимает герб князей Дашковых — четырёхпольный щит с малым щитком в центре. На щитке в серебряном (должен быть в белом) поле польский герб Корибут — золотые крест, полумесяц обращённый рогами вниз, и шестиконечная звезда (на вышивке эти детали серебряные, возможно, из-за утраты позолоты). В первой и четвёртой частях киевский герб — в голубом поле ангел в серебряной одежде с серебряным мечом в правой и золотым шитом в левой руке. Во второй и третьей — герб Смоленска — в красном поле чёрная пушка на золотом лафете; на стволе пушки сидит райская птица. В нижней части — часть герба графов Воронцовых (без обременения) — в поле, диагонально разделённом на серебряную и красную половины, по линии разделения две розы и лилия между ними переменных с полями цветов.

Схожая гербовая композиция помещена на лицевой стороне медали Яна Соломона Минхеймера (1808-1879) — польского гравёра, медальера, владельца медальерного предприятия [8]. Она была отчеканена в 1852 году по случаю бракосочетания графа Ф.И. Паскевича-Эриванского, светлейшего князя Варшавского и графини Ирины Ивановны Воронцовой-Дашковой (ил. 9). Причём в данном случае герб Паскевича, изображённый на медали, имеет больше сходства с гербом, утверждённым в 1849 году.

Небольшие отличия касаются изображения герба Варшавы — в краном поле, согласно описанию в «Общем гербовнике», в овальном красном щитке — на медали, кроме того, поле малого щитка на медали серебряное (должно быть золотое). Такое же отображение герба Паскевичей помещено на медали Яна Минхеймера, приуроченной к свадьбе сестры Фёдора Ивановича графини Анастасии Ивановны Паскевич-Эриванской и князя Михаила Борисовича Лобанова-Ростовского (ил. 10). Помимо этих памятников Минхеймер был автором медали к 50-летию службы графа И.Ф. Паскевича-Эриванского, светлейшего князя Варшавского.

В собрании Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа хранятся все эти медали. Интересно, что рисунок герба графини И.И. Воронцовой-Дашковой на её свадебной медали аналогичен таковому на экране. Незначительные отличия имеются в изображении некоторых деталей. Так, на медали — поле малого щитка золотое (должно быть серебряное), золотой крест должен стоять на обращённом рогами вниз полумесяце, под которым расположена золотая шестиконечная звезда. На медали рога полумесяца повёрнуты вверх, а звезда превратилась в нижнюю часть креста. В прорисовке этой медали, помещённой в каталоге Е. Гупен-Чапского, мы видим именно такое изображение (ил. 11), тогда как в работе Ю. Б. Иверсена «Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц» полумесяц стал косой перекладиной на кресте (ил. 12). Кроме того,на медали соединённые гербы на княжеской мантии под княжеской короной в свою очередь увенчаны графской короной [9].

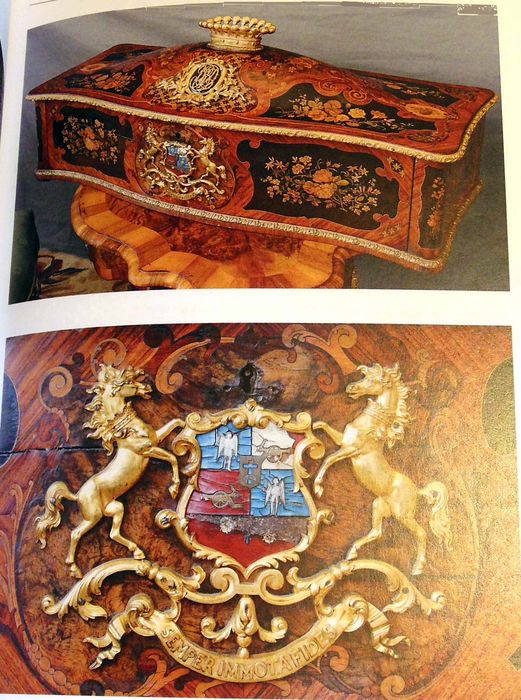

Накладки с гербом схожего рисунка украшали комплект мебели работы французского мастера И.-Э. Прето, стоявшей в спальне княгини в гомельском дворце. Известный российский искусствовед, исследователь старинных усадеб Георгий Крескентьевич Лукомский (1884—1952), посетивший дворец Паскевичей, определил, это гарнитур был выполнен в 1850 году и являлся приданным И.И. Паскевич-Эриванской.

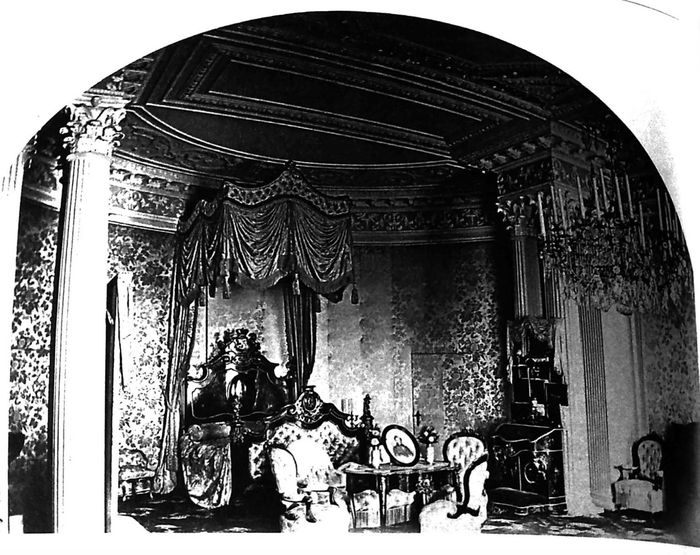

Среди хранящихся в Отделе истории русской культуры Государственного Эрмитажа фотографий дворца в Гомеле есть изображение интерьера княжеской спальни, где мы видим часть этого гарнитура (ил. 13). Кроме того, кровать и столик были частью довоенной экспозиции гомельского музея, о чём свидетельствует сделанная в этот период фотография. В настоящее время в музее сохранилась только верхняя часть комода с металлической с цветными эмалями накладкой с гербом графини И.И. Воронцовой-Дашковой [10] (ил. 14). В композицию включены щитодержатели и девиз «Semper immota fides» («Верность всегда непоколебима») из герба графов Воронцовых, корона и нашлемная фигура, очевидно утрачены. Изображение деталей в верхней части щитка имеет ряд отличий от герба Дащковых: цвет второго поля белый (должен быть красный), пушки на гербах Смоленска повёрнуты в разные стороны, в малом щитке крест с перекладиной в виде полумесяца с рогами, обращёнными вниз, голубого цвета (должен быть золотым), шестиконечная звезда отсутствует.

Интересно, что герб графов Воронцовых-Дашковых с рисунком, схожим с описанным выше, помещён на аттике над центральным входом дворца Воронцовых-Дашковых в усадьбе Быково под Москвой. В данном случае в композицию включены изображения графской короны, нашлемных фигур и девиза. Герб покрыт мантией и увенчан княжеской мантией и увенчан княжеской короной (из герба Дашковых) [11].

С 1855 года усадьбой владел брат Ирины Ивановны — Илларион Иванович (1837-1916) — генерал от кавалерии, известный государственный и военный деятель, министр императорского двора и уделов (1881—1897), председатель Красного Креста (1904-1905), наместник на Кавказе (1905-1916), один из крупнейших землевладельцев и коннозаводчиков России.

В 1856 году швейцарским архитектором Бернаром де Симоном дворец был частично переделан после пожара. Тогда же появился и описаний выше герб. Очевидно, данный вариант герба использовался членами семейства графов Воронцовых-Дашковых до официального его утверждения. Кроме того, судя по изображениям на лицевой стороне медалей, отчеканенных на Санкт-Петербургском Монетном дворе по заказу Санкт-Петербургского общества охотников рысистого бега в 1883 и 1890 годах медальером В.В. Никоновым (1833-1899), гербом И.И. Воронцова-Дашкова оставался герб графов Воронцовых (ил. 15). На медали в честь графа, отчеканенной по проекту А.Ф. Васютинского (1858—1935) в 1898 году, уже помещено изображение утверждённого графов Воронцовых-Дашковых [12].

Несколько слов необходимо сказать о владельцах экрана, хранящегося в Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа.

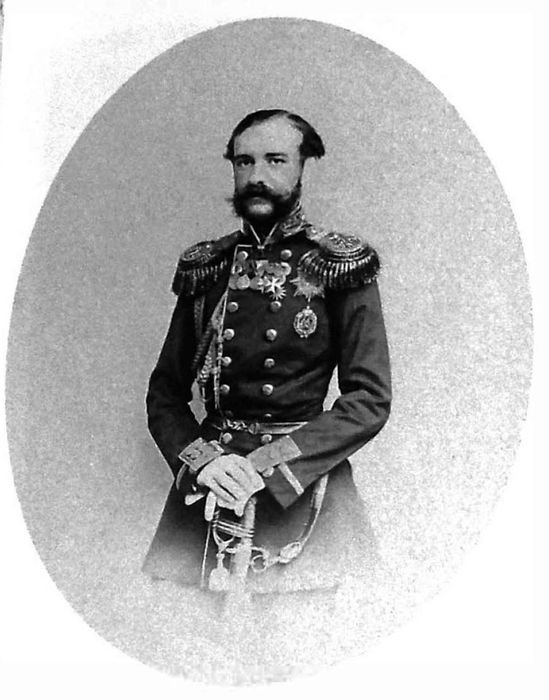

Светлейший князь Фёдор Иванович Паскевич-Эриванский (1823-1903; ил. 16) — единственный сын и наследник генерал-фельдмаршала. Первая часть его жизни была связана с военной службой, к которой он, несмотря на героическое прошлое своего отца, призвания не имел. Фёдор Иванович принимал участие в военных действиях на Кавказе, отличился в подавлении революции в Венгрии в 1848-1849 годах. За отличие в Крымской войне ему было присвоено звание генерал-майора, в 1856 году он был назначен генерал-адъютантом. В период подготовки крестьянской реформы Ф.И. Паскевич-Эриванский принимал участие в разработке Положения о крестьянах, состоял членом-экспертом редакционной комиссии по крестьянскому делу, однако из-за разногласий вышел из её состава и подал в отставку. В 1861 году он был награждён золотой медалью на Александровской ленте за труды по освобождению крестьян, а в 1863 году за усердную и ревностную службу — орденом Св. Анны 1-й степени. В 1866 году Фёдор Иванович вышел в отставку, переехал в гомельское имение и занялся хозяйственной, общественной и благотворительной деятельностью. Здесь им была основана одна из лучших в России писчебумажных фабрик. В 1888 году указом Александра III князь Ф.И. Паскевич-Эриванский был удостоен звания почётного гражданина Гомеля. Скончался он 16 июня 1903 года и был похоронен в семейной усыпальнице князей Паскевичей.

Супруга Фёдора Ивановича — Ирина Ивановна, урождённая графиня Воронцова-Дашкова (1835-1925), — получила хорошее домашнее образование, прекрасно владела несколькими иностранными языками (ил. 17). Она хорошо известна как переводчик на французский и ряд других языков романа Л.Н. Толстого «Война и мир».

В Гомеле Ирина Ивановна вместе с супругом занималась благотворительностью — строительством школ, больниц, приютов для сирот, выделением средств на обучение детей из малообеспеченных семей. Одна из центральных улиц города в конце XIX века была названа в честь княгини Ирининской. В 1919 году в национализированном гомельском дворце был открыт музей, основу которого составили памятники декоративно-прикладного искусства и живописи, принадлежавшие семье Паскевичей.

После революции Ирина Ивановна Паскевич-Эриванская жила в Гомеле в небольшой квартирке и умерла 14 апреля 1925 года в возрасте 90 лет. Похоронена она у собора Св. Петра и Павла [13].

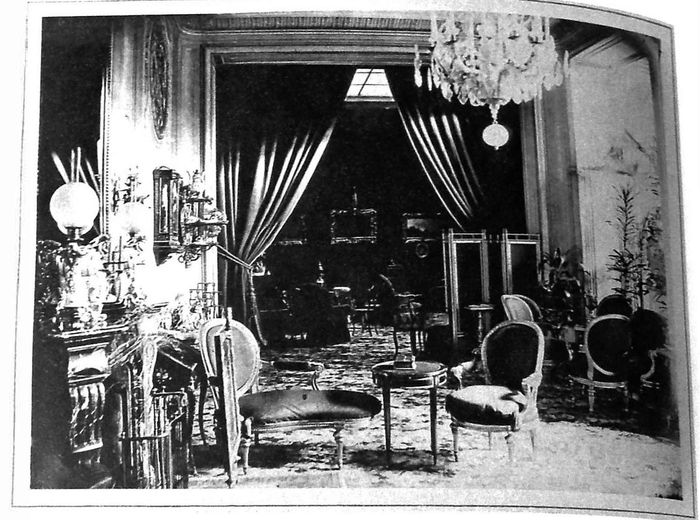

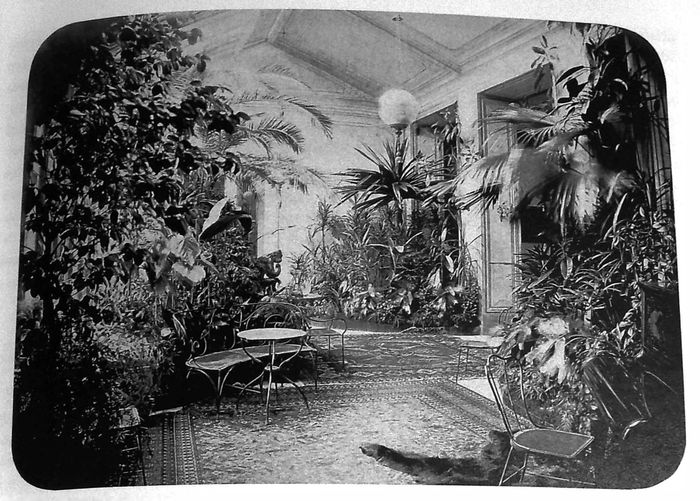

До революции 1917 года описанные выше памятники геральдики из собрания Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа находились в особняке Паскевичей, расположенном на Английской набережной, д. 8. В 1856-1857 годах особняк подвергся перестройке, в ходе которой были созданы зимний сад и две галереи. Именно там и находился каминный экран со «свадебным» гербом княгини Ирины Ивановны Паскевич-Эриванской. В Отделе истории русской культуры Государственного Эрмитажа хранится альбом с фотографиями интерьеров особняка на Английской набережной. Есть там и фотографа гостиной и зимнего сада (ил. 18, 19). Однако эрмитажного экрана на ней не видно.

В Архиве Государственного Эрмитажа хранятся документы, касающиеся передачи предметов из особняка Паскевичей в Эрмитаж и Музейный фонд.

С декабря 1918 года управление и охрана дома осуществлялись бывшим его управляющим А.Д. Богдановым и двумя дворниками, причём оплата их труда вместе с другими тратами по дому производилась из средств И.И. Паскевич-Эриванской.

Дом 8 на набережной Красного Флота (бывш. Английской) и дом 7 на ул. Галерной предполагалось использовать разместившимся там Институтом истории искусств для научных и учебных целей. Бывший управляющий А.Д. Богданов стал официальным представителем этого института.

Сотрудниками Эрмитажа вместе с представителями Музейного фонда была составлена опись имущества, оставшегося от бывших владельцев. Она состояла из 1З разделов, в которые было внесено 2369 предметов, причём у каждого порядкового номера зелёным карандашом проставлены буквы «Ф» (Музейный фонд) или «Э» (Эрмитаж). В дальнейшем у вещей, доставленных в Музейный фонд, свою подпись ставила заведующая складом Музейного фонда И.А. Чайковская [14.] В описи отсутствуют ювелирные вещи из золота и драгоценных камней, хотя в упомянутом выше «Каталоге предметов» из собрания князя И.Ф. Паскевича целый раздел посвящён ювелирному искусству. Очевидно, часть этих вещей поступила в музей ранее.

Экран вместе с каминными решёткой и подставкой с каминными принадлежностями, а также мебелью и другими предметами интерьера вошёл в седьмой раздел, обозначенный как «Инвентарь зимнего сада, гостиной и площадки внутренней лестницы». В документах не сказано, где хранились включённые в список печати (их там, кстати, шесть). Все эти вещи были предназначены для отправки в Музейный фонд.

Отобранные сотрудниками предметы ещё несколько лет оставались в особняке Паскевичей. Только в 1923 году в связи с участившимися взломами помещений руководством Отдела охраны памятников было принято решение об их перевозе в Эрмитаж и Музейный фонд.

Согласно Отчёту № 1946 от 27 октября 1923 года, направленному в Управление научных учреждений, 15 декабря 1918 года в Эрмитаж были перевезены серебряные, каменные и костяные изделия в серебряных оправах, фарфор табакерки, часы — всего 508 номеров; в феврале 1923 года — оружие — 636 предметов, тульские изднлия из стали и железа — всего 710 номеров; в августе-сентябре 1923 года — различное художественное имущество (1439 номеров), состоящее из мебели (50 номеров — большей частью витрины), фарфора и стекла (320 предметов), картин, портретов (47 номеров), медалей (198 предметов) и других предметов прикладного искусства; в сентябре 1923 года помещение Музейного фонда (дворцовая набережная, д. 18) — 986 номеров, состоящих из предметов историко-бытового и обстановочного характера. Позже русский фарфор был передан в Историко-бытовой отдел Русского музея, три картины перевезены в Эрмитаж, а остальные памятники оставлены на хранение в Музейном фонде [15]. Впоследствии, как уже говорилось выше, предметы геральдики, в том числе описанные выше печати и каминный экран, были переданы из Музейного фонда в Гербовый музей, а в 1938 — в Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа, где они и хранятся в настоящее время [16].

1. Добровольская М. А. Несколько страниц из жизни Гербового музея и его хранителя B.К. Лукомского // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. СПб., 2001. C. 20-23.

2. Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа, инв. № ИП-201; Покорна А.А. Печати с гербами украинского дворянства // Нумизматика и сфрагистика. Киев, 1971. С. 73, 74; Общий гербовник. 1836. Ч. 10. № 3; Малороссийский гербовник. 1914. № 2. С. 130, 131.

3. Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа, инв. № ИП-202, ИП-203.

4. Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа, инв. № Р-1753.

5. Каталог предметам искусства, составляющим собрание князя Фёдора Ивановича Паскевича: Составлен в 1873-1885 годах. СПб., 1885. С. 4.

6. Общий гербовник. 1863. Ч. 11. № 1; Лукомский В. К., Модзалевскии В.Л. Малороссийский гербовник. 1914. С. 131, 132.

7. Общий гербовник. 1895. Ч. 15. № 5.

8. Strzalkowski J. Slownik Medalierow polskich I z Polska swiazanych, 1508-1965. Warszawa. 1982. L. 85.

9. Иверсен Ю.Б. Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц СПб., 1881. С. 82, 83. Табл. XXXIV: 3; Hutten-Czapski Е. Catalogue de collection des medailles et monnaies polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski. SPb., 1872 Vol. 2. / Tab. XV: 208. Inv. N PM-8262, PM-8263.

10. Литвинова T.Ф. Новые материалы по архитектуре и искусству Гомельской усадьбы князя Ф.И. Паскевича (вторая половина XIX в.) // Русская, усадьба. 2014. Вып. 19 (35). С. 427, 428.

11. Сайт усадьбы Быково. 2016. URL: usadba-bykovo.ru (дата обращения: 17.10.2016).

12. Иверсен Ю.Б. Медали в честь государственных деятелей и частных лиц. Т. 3. СПб., 1896. С. 12, 13. Табл. LXI: 3; LXV: 3; Смирнов В.П. Описание русских медалей. СПб., 1908. № 892, 978, 1162.

13. Кохнович В.А. Ирина Ивановна Паскевич — меценат, просветительница, христианка // Рабочие — предприниматели- власть в конце XIX — начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V Международной науч. конф. Кострома, 2010. Ч. 2. С. 60-65.

14. Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 4. Оп. 1. Д. 713. Л. 39-189; Д. 714. Л. 12, 16, 22.

15. Там же. Л. 271.

16. Автор выражает искреннюю благорность за ценные замечания и предоставление материала Е.А. Яровой, Т.Ф. Литвиновой (Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля), Н.Г. Введенскому, Н.Ю. Аветян, М.О. Дединктну, О.Г. Зиминой, М.В. Денисовой.

Добровольская Лидия Игоревна (Санкт-Петербург), кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, заведующая сектором отдела нумизматики Государственного Эрмитажа.

Труды Государственного Эрмитажа. Т. 84. Геральдика: исследования и практика: материалы научной конференции. 19-20 февраля 2016 года. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. С. 60-74