Крест — важная составная часть геральдической символики

В настоящее время, во многом благодаря деятельности Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь, исторические гербы белорусских городов в подавляющем большинстве воссозданы. Они были пожалованы привилеями королей польских, великих князей литовских в XVI—XVIII вв. и указами императоров Российской империи в конце XVIII — XIX в. Более того, за последнее десятилетие Главой государства учреждено несколько десятков новых гербов административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси. Принципы создания современной символики аккумулируют все лучшее, что было создано за несколько веков [1]. Данное утверждение можно проиллюстрировать, рассмотрев только один символ, который наиболее часто фигурирует в мировой геральдической практике, в том числе белорусской. Это — крест.

Этот универсальный знак, который относят к так называемым простым символам, человечество знает с древнейших времен. По своей сущности крест дуалистичен: фигура имеет четыре конца и представляет собой четвертичность, однако с точкой пересечения — пятеричность целостной системы. Это пересечение изначально олицетворяло собой человека с распростертыми руками. Многим народам — индусам, ассирийцам, китайцам, древним скандинавам и германцам, этрускам и финикийцам он был известен задолго до появления христианства. Изображение двух перпендикулярно скрещенных линий в круге являлось знаком Солнца, служило символом деления годичного цикла на четыре сезона, ориентиром в пространстве, точкой пересечения верха и низа, правой и левой сторон. Принцип креста заложен во многих планах древних городов, например Рима, где улицы пересекаются под прямым углом и строго проходят с востока на запад и с севера на юг.

Особое значение крест приобрел с возникновением христианства. Именно с началом распространения этого вероучения, ставшего ныне одной из мировых религий, кресту стал придаваться идеологический характер и особое значение. Первые христиане Древнего Рима крестом назвали столб с перекладиной наверху, на котором распинали их единоверцев и других преступников. Около 6 тыс. участников восстания Спартака были также распяты на крестах такой формы вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима. И крест для них (по-латыни — crux, по-гречески — ставрос — столб) — орудие для мучения, орудие пытки. Но, вместе с тем, крест для верующих имеет в первую очередь и позитивное значение как символ жизни, но жизни вечной, которая достается ценой мучений Христа и самого человека.

Крест первых христиан, населявших восточную часть Римской империи, называется греческим. Концы его равновелики, т. е. горизонтальная ось перпендикулярно пересекает вертикальную ровно посередине, образуя в плане квадрат (quadrata). Ученые считают, что такая форма креста восходит к язычеству («Солнечное колесо»), а также воплощает в себе заглавную букву имени Спасителя.

В течение нескольких столетий в самом христианстве вызревали глубокие противоречия. Окончательное завершение этого конфликта оформилось в 1054 г. церковным расколом — разделением на Православную, или Восточную, церковь с центром в Константинополе и Римско-католическую, или Западную, с центром в Вечном Городе. Главный символ веры — крест также четко дифференцировался на греческий и латинский, что нашло отражение в типе культовых архитектурных сооружений. Крест католический (crux imissa) представляет собой фигуру, в которой вертикальная ось пересечена горизонтальной сверху на 1/3 своей длины [2].

С течением времени возникало множество крестов различных конфигураций и к XIX в. их насчитывалось около 450 [3]. Они разделяются по форме и названиям в зависимости от течения в христианстве, а также от страны или по географическому признаку их применения (бургундский, лотарингский, иерусалимский, пизанский, австрийский, богемский, румынский, армянский, кельтский и др.). Происхождение целого ряда крестов связано с именами святых — св. Андрея, св. Антония, св. Георгия, св. Лазаря, св. Юлиана, св. Иакова и др.

Каждое новое религиозное направление, автокефальная или административно обособленная церковь, средневековые рыцарские ордена имели свой, отличный от других крест. Легендарными стали кресты тамплиеров, Мальтийского ордена, ордена Розы и Креста. Существуют иерархические кресты, например патриарший и папский. Фалеристика и геральдика включили в свой арсенал, на первый взгляд, и чисто декоративные кресты, такие, как якорный, лилиевидный, клеверный, мельничий, клинчатый и др. Однако в символике ничего случайного не бывает, все знаки имеют свою традицию и историю. Рассматривая любой из крестов, можно говорить о его происхождении, легенде и употреблении. Так, одной из разновидностей креста является свастика, которая уходит глубокими корнями в древность и изначально являлась магическим, солнечным знаком.

Тема креста — его история, разновидности, распространение, толкование — неисчерпаема. Поэтому в данной публикации целесообразно ограничиться только теми из них, которые встречаются в белорусской территориальной геральдике, рассмотрев их в исторической ретроспективе.

В геральдике кресты, наряду с главой, поясом, оконечностью, столбом и перевязью, относятся к почетным или главным фигурам. Существуют три главных типа креста: 1) прямой — соединение столба с поясом, 2) косой или андреевский — пересечение двух перевязей (переклад) и 3) вилообразный или трехконечный — сочетание двух перевязей и столба. Иные формы крестов представляют лишь разновидности трех первых [4]. Все они присутствуют в городской геральдике Великого княжества Литовского уже с XVI в.

Крест в символике Великого княжества Литовского (печати и гербы)

Наиболее ранний известный белорусский герб с крестом принадлежит Гомелю. Первое упоминание о нем, а точнее о городской печати с надписью на латинском языке «герб города Гомеля», относится к 1560 г. Более ранние свидетельства в письменных источниках об этом не обнаружены. Согласно «Привилею мещаном гомейским на печать местьскую» от 21 марта 1560 г. великий князь литовский Сигизмунд Август пожаловал гомельским мещанам по их просьбе печать с изображением креста. Говоря о некоей единой изографической стилистике геральдических крестов в допустимых для сравнения хронологических рамках, в группу гербов с крестами вместе с гомельским можно объединить гербы г. Велижа (рис. 1) (ныне Смоленская область, Россия) 1585 г. — крест, под которым обнаженный меч рукоятью вправо, г. Орши (рис. 2, 4) 1620 г. — крест, расположенный между рогами месяца, и г. Кричева (рис. 3, 5) 1633 г. — крест, слева от которого меч, рукоятью вниз. Современное воссоздание этих гербов привело к их нивелировке: все они изображаются как кавалерские кресты — равносторонние с расширяющимися к концу лопастями, имеющими слегка вогнутые края. Однако при внимательном рассмотрении аутентичных гербов из документов, с которых производилась их реконструкция, обращает на себя внимание тот факт, что все они имеют разную конфигурацию. Так, герб Гомеля наиболее близок по форме к кавалерскому. Крест в гербе Велижа из конфирмационного привилея 1653 г. по своим очертаниям относится к лапчатому или с уширенными концами. На гербе Орши (рис. 80-х гг. XVIII в.) изображен уширенный крест, на гербе Кричева (рисунок того же времени) — клинчатый [5].

Латинский крест, у которого перекладина пересекает вертикальную ось в верхней части на 1/3, держит в руках вместе с белой лилией св. Казимир в гербе г. Ружан (рис. 6) Брестской области. И не случайно. При короле польском, великом князе литовском Владиславе IV 20 июня 1637 г. Ружаны получили магдебургское право и герб с изображением св. Казимира в венке из алых роз. Этот святой, как подчеркивается в королевском привилеи, являлся патроном Великого княжества Литовского и города Вильно. Казимир, второй сын короля польского и великого князя литовского Казимира IV Ягеллончика и Альжбеты Ракушанки, родился 5 октября 1458 г. В мирской жизни он слыл очень набожным человеком. В июне 1483 г. Казимир перебрался на жительство в Вильно, где своей набожностью и благотворительностью приобрел заслуженное уважение горожан. Долгое время тяжело болел чахоткой. При посещении Гродно во время рождественских праздников 1483 г. состояние его здоровья резко ухудшилось. 1 марта 1484 г. он был перевезен в Вильно, где через два дня скончался.

Во время правления короля польского Сигизмунда I Старого в 1522 г. состоялась канонизация Казимира, однако, к сожалению, канонизационная булла бесследно исчезла по дороге. В 1602 г. папа римский Климент VII приказал возобновить почитание Казимира как святого. В сфрагистической изографии, на печатях в документах римско-католических парафий сохранилось изображение св. Казимира во весь рост с цветком в одной руке и скипетром или латинским крестом в другой.

В гербе Ружан фигура св. Казимира размещена в центре венка из красных роз. Согласно каноническим атрибутам в его руках — золотой крест и белый цветок, по всей видимости, — лилия, которая является символом невинности и чистоты. В геральдике лилия является королевским цветком, так как ее форма подобна скипетру, атрибуту верховной власти.

Такой же по форме латинский крест изображен на гербе г. Гродно (рис. 7), относящийся к XVI в. Центральная фигура герба — олень с золотым крестом между рогами, который является непременным атрибутом святого Губерта, святого римско-католической церкви. Сын Бертрана, герцога Гиенского, Губерт некоторое время жил при дворе франкского короля Теодориха III, потом при дворе Пипина, откуда его прогнали за разгульный образ жизни. А вскоре он становится епископом Льежа. Об этой поистине чудесной метаморфозе существует следующая легенда. Будучи страстным охотником, Губерт однажды во время охоты увидел оленя с сияющим крестом между рогами, гордо стоявшего среди деревьев. Изумленный охотник истолковал это как знамение и с тех пор стал примерным христианином — раздал все свое имущество бедным и, более того, сделал духовную карьеру. После смерти в 727 г. Губерта возвели в ранг святых. На Западе он со средневекового времени почитался как покровитель охоты и животных, особенно собак. На этом основании в Бельгии в храм его имени даже допускают охотничьих псов, что вообще-то строго запрещено канонами Христианской церкви. С Х в. праздник в честь этого святого отмечается 3 ноября.

Таким образом, святой Губерт, с одной стороны, почитался жителями Гродно как пример нравственного самоусовершенствования, с другой — как покровитель охотников, ибо охота в древнем Гродно долгое время была едва ли не основным видом деятельности.

В религиозно-мифологическом культе олень-солнце отражает поклонение человека природе. В христианской символике олень с крестом между рогами олицетворяет символ души человека, города, природы. Олень сам по себе символизирует благородство, изящество и свободолюбие.

С определенной долей вероятности можно предположить, что именно последняя характеристика этого символа — свободолюбие — стала определяющей в выборе сюжета, к которому вновь обратились через два столетия, в 1792 г., для герба г. п. Цирина (рис. 8) — олень с золотым крестом между рогами.

В это время в территориальной геральдике Беларуси прослеживается уникальное явление. Двумя указами Екатерины II от 16 августа и 21 сентября 1781 г. отошедшая по первому разделу Речи Посполитой восточная часть белорусских земель была «высочайше наделена» восемнадцатью гербами. Они «строились» на основе иной геральдической традиции, нежели польско-литовская городская геральдика, и об этом речь ниже. А двенадцатью годами позднее последний польский король Станислав Август Понятовский успел пожаловать гербы для городов центральной и западной территорий Великого княжества Литовского. Различными символическими приемами в этих гербах подчеркнуто стремление к свободе, независимости и суверенитету, но уже ускользавшим. Это выражено через религиозные сюжеты в гербах Геранен и Браслава и изображения христианских святых в Родошковичах, Шерешово и Борисове. Посредством геральдических символов король позиционировал себя все еще как монарх самостоятельного государства, что нашло свое отражение в гербах Перебродья и Ошмянах. В этой связи интересен факт пожалования королем в 1792 г. герба литовскому городу Сударгас, который аналогичен гербу, пожалованному Екатериной II в 1781 г. В нем также изображены сабля и меч, положенные крестом и перевитые лавровым венком. В нижней части герба девиз «Za narod, króla, y wolnosc» [6]. Идея защиты Отечества в символической форме передана в гербах Угорья, Привалки, Липнишек (рис. 9). Последний упомянутый герб с изображением всадника с копьем в правой руке и щитом — в левой существовал еще с 1633 г. В 1792 г. королем было подтверждено право на самоуправление для этого города и в связи с этим в очередной раз изображен старый герб, но в художественно-изобразительных традициях уже конца XVIII в.

Интересным в нем, в связи с обозначенной темой, является изображение золотого креста в овальном щите у рыцаря, не так часто встречающийся в геральдике. По форме и расположению расширенных концов он близок к «литовскому», но в отличие от последнего имеет седьмую лопасть в нижней геральдически левой стороне. Крест в гербе Липнишек может быть отнесен к «неправильным семиконечным крестам» [7]. Такой крест называется еще «неполным», так как у него нечетное число неравных между собой концов.

Тематически близко к гербу Липнишек примыкают гербы Витебска и Дриссы (рис. 10) (ныне Верхнедвинск) 1781 г., Речицы 1845 г. и Лепеля (рис. 11) 1852 г., созданные в Российской герольдии, о которой речь ниже. Их объединяет не только фигура воина, скачущего на коне с поднятым оружием, но и шестиконечный крест на его щите.

Как видим, крест в городских гербах XVI—XVIII в. изображался достаточно широко наряду с другими геральдическими и негеральдическими фигурами. Геральдика периода Великого княжества Литовского предлагает нам задуматься над разнообразием форм и приемов применения этого символа. Не будучи широко распространенным, тем не менее, крест демонстрирует разнообразие вариантов его историко-геральдического обоснования. Крест — это символ веры и страданий Спасителя, мужества и обороны родной земли, наконец, это — та гавань, куда приходит человек на долгом пути своих духовных исканий.

Символ креста в геральдике периода Российской империи (конец XVIII-XIX в.)

Территориальная геральдика, разрабатываемая в Российской империи, отличалась от польско-литовской и организационно, и концептуально. По Указу Петра I от 12 января 1722 г. № 3877 при Правительствующем Сенате была учреждена Герольдмейстерская контора. Деятельность ее разворачивалась под мощным влиянием ученых-специалистов по западноевропейской геральдике, знакомых с ее историей и законами. В частности, одним из единомышленников государя в деле образования Герольдии являлся приглашенный «в русскую службу» в 1702 г. барон Фридерик Гизен. Именно ему, по мнению А. Б. Лакиера, принадлежит идея создания этого государственного органа. С 1724 г. важную роль в российском герботворчестве на протяжении многих лет играл граф Франциск де Санти, уроженец Италии, назначенный Екатериной I «для отправления Геральдического художества» [8]. В 1848 г. Герольдию, ставшую Департаментом Сената, возглавил барон Б. В. Кёне. Однако, не преувеличивая роли иностранцев, здесь же следует упомянуть имена других государственных геральдистов — представителей русской аристократии — первого герольдмейстера С. А. Колычева, с 40-х гг. XVIII в. — В. Е. Адодурова. С 1800 г. Указом Павла I директором Герольдии был назначен О. П. Козодавлев. Этот ряд известных имен можно продолжить. Их усилия были направлены на развитие российской государственной, территориальной и дворянской геральдики, которая, сформировавшись за два столетия, представляла явление более глубокое и самобытное, чем простое заимствование у Запада.

К середине XIX в. в Герольдии сложился четкий алгоритм создания и учреждения герба, будь то городской, губернский или областной. Герб представлял не только собственно щит с изображением, но и целую систему атрибутов-украшений. Начало этому процессу после смерти Петра I (с 1724 г.) было положено правилом, согласно которому каждый полк получал знамя с изображением герба города (области), на территории которого дислоцировался.

В «Грамоте на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г. декларировалось: «Городу иметь герб, утвержденный рукою императорского величества, и оный герб употреблять во всех городовых делах» [9]. Герольдии предстояло провести ряд мероприятий по сбору информации о городских гербах, которые ранее были дарованы привилеями польских королей. В рамках этой деятельности из Петербурга были посланы соответствующие запросы, в частности, на имя белорусского генерал-губернатора графа З. Г. Чернышева. Из белорусских губерний и, в частности, Полоцка, Витебска, Орши, Рогачева и других городов были присланы ответы с изображением ранее существующих гербов. Однако далеко не все старались усердно выполнить «покорнейшую просьбу» российских геральдистов. Из Могилевской губернии пришел ответ об отсутствии таковых [10].

При «составлении» новых гербов для городов, губерний, областей и наместничеств Российской империи, в том числе белорусских, Герольдия руководствовалась так называемыми «регулами», т. е. принципами, на основе которых формировался геральдический символ. Их было несколько. При использовании географического принципа изображались особенности природного характера (флора, фауна и связанные с ними характерные занятия жителей), а также известное сооружение, узнаваемая архитектурная постройка. Преобладание исторического принципа предполагало изображение в гербе фигур, которые бы символизировали важное историческое событие, отражали историю развития города. Наконец, третий принцип заключался в визуальном изображении названия города. Последний принцип воплощен российскими геральдистами в гербах Рогачева (1781 г.) — в золотом поле черный бараний рог и Волковыска (1845 г.) — в голубом поле волк, обращенный в правую сторону.

Что касается гербов с религиозными сюжетами, то они, безусловно, присутствовали в российской геральдике, но не превалировали в ней. На наш взгляд, изображения святых, крестов, священных знаков и символов присутствуют лишь в тех случаях, где необходимо было подчеркнуть основной идеологический постулат Российской империи — «самодержавие, православие, народность». Так, в середине 40-х гг. XVIII в. Герольдмейстерской конторой был предложен вариант герба города-крепости Ставрополя. Профессор Н. А. Соболева приводит его описание: «Понеже слово Ставрос на греческом языке значит крест, а полис — город, того ради изображенный в сем гербе в золотом поле красной лапчатой крест в вершине щита и город такого же цвету, на зеленой подошве щита стоящей, точно согласуются с имянем города Ставрополя. Положенныя ж над городом наподобие Андреева креста два черныя копья показывают, что помянутой город населен новокрещеными калмыками» [11].

Очевидно, работа над гербом этого города была продолжена. Спустя более чем столетие окончательный вариант его, уже как административного центра Ставропольской губернии, был утвержден указом императора от 5 июля 1878 г.: «В зеленом щите, на серебряной горе, золотая, зубчатая с черными швами и открытыми воротами, крепостная стена, сопровождаемая в главе щита серебряною о пяти лучах звездою. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою» [12]. Забегая вперед, отметим, что в очередной раз герб был утвержден уже 15 мая 1997 г. Претерпев «модернизацию», герб Ставропольского края сохранил две важные геральдические фигуры — на вершине горы крепость и прямой крест, символизирующий место расположения города [13].

Еще одним ярким примером идеологизированной геральдики может служить герб Перми 1783 г. В нем изображено несколько, на первый взгляд, не сочетаемых фигур — серебряный медведь, кавалерский крест и Евангелие в золотом окладе. Первый символизирует «дикость нравов обитавших жителей», все остальное — «просвещение через принятие Христианского закона» [14].

В отличие от российских многие белорусские города уже на протяжении нескольких веков имели старые «польские» гербы как символы вольности. Часть из них была заменена на новые. Но гербы, в которых присутствовало изображение христианских святых, равно почитаемых как в католической, так и православной конфессиях, были оставлены. Они были «высочайше утверждены» заново, но с непременным включением в них элементов, подчеркивающих принадлежность к Российской империи. Так, в гербах Борисова (1796 г.) и Новогрудка (1845 г.) в верхней части размещен герб г. Минска, дарованный королем Сигизмундом два века ранее — в 1591 г. Но и сам минский губернский герб (рис. 12) (1796 г.), созданный по правилам российских геральдистов, имеет характерные особенности — он расположен на груди двуглавого российского орла с четырьмя крестами — в навершии на императорской короне, в коронах на головах и на державе в лапе орла.

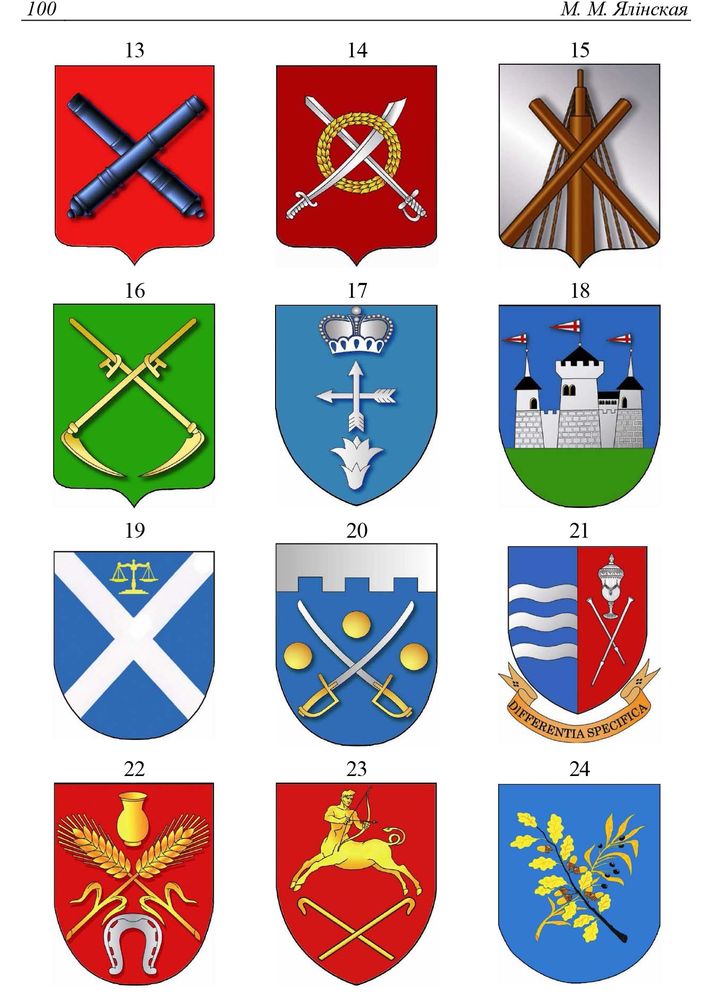

Помимо конкретного изображения крестов, в геральдике существуют классические каноны расположения символов, одним из которых является крестообразное расположение фигур — геральдических или негеральдических. В российской геральдике этот принцип имел широкое распространение, и для белорусских городов он применен не единожды. В символической форме в гербах отражены значимые для города события. К примеру, в гербе уездного города Бельска Гродненской губернии (ныне территория Польши) изображены два перекрещенных копья — «в память победы Великаго Князя Ярослава [15]. Баталия русского корпуса армии Петра I со шведами во время Северной войны под Лесной (1708 г.) запечатлена символически в гербе г. Быхова (рис. 13) (1781 г.) положенными Андреевским крестом пушками и в гербе Чаус (рис. 14) (1781 г.). изображенными таким же способом шпагой и мечом. Занятия жителей, промышляющих обработкой и сплавом леса, переданы мачтами, положенными крестом, в гербе г. Бобруйска (рис. 15) (1796 г.), а занимающихся сельскохозяйственным трудом — золотыми косами в гербах г. Сенно (рис. 16) (1781 г.) и д. Адельска (1875 г.) [16].

По такому же принципу Герольдией были разработаны гербовые сюжеты и для других регионов Российской империи: в Корсуни Симбирской 1780 г. — это чеканы, Моршанске Тамбовской губ. 1781 г. — якоря, Елизаветполе одноименной губернии 1843 г. — меч и сабля, Царицыне Саратовской губ. 1857 г. — рыбы и др.

Очевидно, не случайно сложилось мнение о том, что геральдика — одна из самых консервативных наук. Но несмотря на правила, сложившиеся еще в период средневековья, она, как никакая иная область знаний, имеет множество исключений и допущений. Возрождение территориальной геральдики в Беларуси и придание городскому гербу статуса официального геральдического символа начались в 1994 г. внесением в Гербовый матрикул герба города Бреста. Исторический герб XVI в. положил начало многолетней целенаправленной деятельности по возрождению и формированию территориальной геральдики современной Беларуси. В настоящее время в Государственный геральдический регистр Республики Беларусь внесены гербы 187 административно-территориальных и территориальных единиц, в том числе 63 исторических герба.

Крест в современной геральдике

Гербы, созданные в последние пятнадцать лет, по своему исполнению и идеям, заложенным в них, достойно продолжают многовековые геральдические традиции. И крест как геральдический символ и как способ расположения фигур активно используется в современной геральдике.

Существует несколько современных городских гербов, в которых фигуры в щите, также как и в прошлых столетиях, расположены крестообразно. К ним относятся стрелы в гербе г. Лунинца (рис. 17) (1998 г.), положенные так называемым Георгиевским крестом, т. е. строго по горизонтали и вертикали. Это центральная фигура несет двойную нагрузку: подчеркивает административно-территориальную принадлежность к Брестчине (в гербе областного центра лук и стрела) и символизирует достаточно крупный железнодорожный узел. И не случайно, ибо этот узел, являясь важной составной частью Полесской железной дороги, построенной в 1884—1886 гг., способствовал быстрому экономическому развитию города.

Собственно Георгиевские кресты красного цвета на белых вымпелах как символы мужества и доблести использованы в гербе г. Мяделя (рис. 18) (2001 г.). Треугольные флаги венчают башни замка, прообразом которого послужило каменное строение 2-й половины XVI — начала XVII в. Известный белорусский историк М. А. Ткачев писал о нем: «Мядельский замок — пример соединения особенностей западноевропейской фортификации с местными оборонительными элементами. Во время военной опасности замок служил надежным укрытием для жителей Мяделя и околиц. Разрушен во время Северной войны (1700—1721)» [17].

К первостепенным геральдическим фигурам относятся глава, оконечность, столб, пояс, перевязь. Сединение двух перевязей образует Андреевский крест, который может быть узким и широким. Последний представлен в гербе г. п. Яновичей (рис. 19) (2006 г.). Создатели современного герба городского поселка, без сомнения, исходили из историко-географического статуса этого населенного пункта — он расположен на пересечении Велижского и Смоленского торговых путей, проходящих через поселок. Следует добавить, что помимо креста верхнюю часть поля украшает изображение золотых мерных весов, символизирующих исторически сложившуюся здесь торговлю. Сочетание геральдических и негеральдических фигур является наиболее продуктивным приемом не только в современной территориальной белорусской геральдике, но и в мировой практике.

Андреевским крестом, т. е. диагонально расположены сабли в гербе г. Глубокого (рис. 20) (2006 г.), стеклодувные трубки — г. Березовки (рис. 21) (2002 г.), колосья злаковых — г. Костюкович (рис. 22) (2005 г.), посохи — г. Старые Дороги (рис. 23) (1996 г.), оливковая и дубовая ветви — г. Дзержинска и Дзержинского района (рис. 24) (2008 г.).

Сочетанием прямого и косого крестов достигается еще одна простая, но довольно распространенная фигура в геральдике — вилообразный крест. По расположению в щите он может быть пониженным и повышенным. Пониженный вилообразный золотой крест в гербе г. Барань Оршанского района (рис. 25) (2006 г.), также как и в предыдущем случае, олицетворяет географическое положение, перекресток, на котором возник город, а также символическое изображение слияния рек Одров и Барань. Кавалерский крест, расположенный в верхней, наиболее почетной части поля является символом веры, независимости, доблести и отваги, которую не раз за многие столетия проявляли горожане. Вместе с тем, он подобен кресту в историческом гербе г. Орша — центре района, в состав которого входит и Барань. Наконец, охотничий рог — это дань уважения жителей города к своей истории и, в частности, к его бывшим владельцам — князьям Радзивиллам, чьим родовым знаком был герб «Трубы».

Как и всякий герб, геральдический знак Барани неповторим, но не оригинален. Он состоит из элементов, так или иначе включенных в другие гербы белорусских городов. Так, радзивилловский охотничий рожок присутствует в гербах Клецка, Копыля, Скиделя. А интересующий нас кавалерский крест является составной частью современного герба г. п. Октябрьский (рис. 26) (1998 г.), также как в исторических гербах Орши, Кричева и др.

Изображения трех золотых крестов присутствуют в гербе г. Молодечно (рис. 27) (2000 г.). Они являются частью декора голубого покрывала, который держит Дева Мария. Праздник православной церкви Покров Пресвятой Бородицы отмечается 1 октября. Он был установлен в память события, произошедшего в Константинополе в середине Х в. Византийская империя вела в это время войну с сарацинами и городу угрожала смертельная опасность. В указанный день святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний, находясь во Влахернском храме, во время всенощного бдения увидели на воздухе Божию Матерь с сонмом святых, молящуюся о мире и распростершую свой покров (омофор) над христианами. Уверовав в чудо, люди воспряли духом и с именем Господа отразили натиск неприятеля. Церковному богослужению в этот день присвоено особое величие. Источником творческого вдохновения при изображении Девы Марии для художника-геральдиста послужила икона «Покров» 1751 г. Эта работа, написанная М. В. Монограммистом, была вывезена экспедицией Государственного художественного музея БССР в 1970 г. из Покровской церкви в г. Молодечно.

Еще один равноконечный православный крест является основной и единственной фигурой в гербе г. п. Стрешин Жлобинского района (рис. 28) (2001 г.). В основу его создания положены исторический и культурный принципы. Покровская церковь (1807 г.) — главная достопримечательность поселка, построенная в стиле классицизма, представляет крестовокупольное сооружение. В плане церковь представляет собой два основных и главных помещения, расположенных крестообразно. Гербовая эмблема является точной копией основной части плана действующей церкви [18].

При создании герба Гомельской области (рис. 29) (2005 г.) основная задача заключалась в максимально бережном сохранении того, что оставила история. И наиболее важным в данном случае являлся серебряный крест в гербе Гомеля 1562 г. Положив его в основу вновь создаваемого символа, автором герба была подчеркнута идея геральдической преемственности. Более того, этот крест, разделив зеленое поле щита на девять полей, предоставил возможность путем наложения на его лопасти центральных фигур из других гербов Гомельщины проиллюстрировать все разнообразие региональных географических и историко-культурных особенностей края. В центре композиции изображен герб г. Гомеля XIX в. — лежащая рысь. Четыре поля по сторонам от него несут главные фигуры из гербов наиболее древних и важных для истории городов области: Турова — древний воин (верхнее поле), Рогачева — рог (правое поле), Мозыря — орел (левое поле), Речицы — всадник (нижнее поле).

Особую группу территориальной символики Беларуси составляют гербы, в которых присутствует частновладельческая геральдика. Гербы белорусских магнатов и шляхты в большинстве своем имеют польское происхождение, разнообразие и строгую простоту которых А. Б. Лакиер называл «изумительными». И добавлял: «Крест, луна, звезды, меч, стрелы и подковы — вот основные для геральдических знамен фигуры, которые во множестве встречаются в наших гербах» [19]. Уточним, как в исторических, так и современных. Владельческая геральдика в настоящее время довольно активно используется для создания новых гербов городов и городских поселков. При этом за основу берется герб определенного дворянского рода, представители которого в прошлом либо владели данным населенным пунктом, либо проживали в нем и внесли большой вклад в его развитие.

Кавалерский крест, имея оригинальное обоснование включения этого символа в тот или иной герб, присутствует в различных сочетаниях с подковами и мечом в гербах г. п. Дрибин (рис. 30) (2000 г.), г. п. Круглое (рис. 31) (2005 г.), г. Кличев (рис. 32) и г. Наровля (рис. 33) (2001 г.).

У Цехановецких, бывших владельцев Дрибина, был родовой герб «Домброва» — «в голубом поле серебряная подкова, острием обращенная вниз. На передке ее золотой крест. Такие же золотые кресты выходят из углов, образуемых шипами подковы» — основная фигура герба поселка. Однако размещается она не в классическом голубом, а красном стенчатом поле с черными швами, для того чтобы подчеркнуть отличие между территориальной и дворянской геральдикой. Такой герб с крестом, по легенде, был пожалован Донброве в 1246 г. Конрадом Мазовецким за победу над врагами христианства.

Еще более древнее происхождение имеет дворянский герб «Ястржембец» — «в голубом поле золотая подкова, обращенная шипами вверх, в середине которой кавалерский крест, а над шлемом и короною смотрящий вправо ястреб, с привязанными к лапе бубенчиками, держит такую же подкову. Иногда та же подкова полагается на груди орла, и герб удерживает то же название «Ястржембец», который является основной фигурой в гербе г. п. Круглое. Первое упоминание о нем встречается в 999 г. во времена царствования Болеслава Храброго. Его получил Иван, «князь на Лубнах, маршалак Великого княжества Литовского, воевода новогрудский», от великого князя Великого княжества Литовского (1492—1506) и короля польского (1501—1506) Александра. По документам 1524 г. известно, что родственник Ивана Василий владел в это время г. п. Круглое. Иными словами, родовой герб Полубинских был предложен районной комиссии по разработке герба в качестве основного геральдического символа этого городского поселка.

Центральной геральдической фигурой Кличева является герб «Любич» — «в голубом поле серебряная подкова, шипами обращенная вниз, внутри ее золотой крест, который повторяется и на вершине», принадлежащий Незабитовским, которые с конца XVII в. (1696 г.) владели землями, входящими ныне в состав Кличевского района. Однако простое повторение родовой эмблемы в современном геральдическом символе не отвечало принципам построения новых территориальных гербов, так как не учитывало историко-географические особенности края. Требовалось дополнить создаваемый герб новым содержанием еще и для того, чтобы жителями Кличевского района он был принят и понят. Для достижения этой цели в серебряном поле герба использована основная геральдическая фигура — острие, имеющее пилообразное очертание. При помощи данного деления передается контур хвойного дерева, ведь сегодня 56% территории района занято лесами. Острие размещено в серебряном щите, которое символизирует реки Березина, Друть иОльса, в междуречье которых расположен район.

Город Наровля известен с XVIII в. как местечко, принадлежащее известному белорусскомушляхетскому родуОскерок. Его представители владели гербом «Мурделио» — «серебряный полумесяц рогами вниз (иногда вверх), на изгибе сверху серебряный крест, между рогами полумесяца серебряная звезда». Несмотря на идею использовать частновладельческий герб для официальной символики города, простое копирование изображения родового герба в данном случае было неприемлемо, так как его элементы — полумесяц и шестиконечная звезда — были восприняты буквально как наиболее характерные религиозные символы мусульманской и иудейской конфессий. Поэтому изшляхетского герба был оставлен крест и расположение фигур. В окончательном варианте вверху щита располагается золотой крест, а полумесяц, повернутый рогами вниз, заменен на подкову. Однако такое вольное обращение с геральдикой, которая известна со времен правления короля польского Владислава, на мой взгляд, не правомерно. Новый городской символ следовало бы сконструировать таким образом, чтобы полностьюсохранить древний герб без изменений либо отказаться от него, заменив на более доступные для восприятия символы. Практика показывает, что только при целенаправленной и планомерной работе местных органов власти с общественностью, путем разъяснения и толкования принимаемых символов через средства массовой информации и организацию живого обсуждения с населением рождается герб населенного пункта, который получает настоящуюактивнуюжизнь — он востребован.

Изображения различных крестов, как уже отмечалось выше, часто встречаются в польско-литовской геральдике. Некоторые из них выступают одной из составляющих геральдического сюжета, например в гербах «Bożawola», «Krzywda», «Prus», «Szeliga», «Slepowron» и др. Иные же кресты являются неотъемлемой частьюфигуры, изображенной в гербе. К этой категории можно отнести герб «Radwan» — «в красном поле золотая церковная хоругвь с тремя концами, над которой расположен золотой кавалерский крест»[20]. Этот герб в его классическом изображении применен при создании герба г. Чашники (рис. 34) (2006 г.). Это родовой герб Володковичей, которые владели местечком и начиная с 1774 г. внесли определенный вклад в развитие экономики Чашников.

В официальном геральдическом символе г. Лиозно (рис. 35) (2006 г.), которым владели представители рода князей Огинских, размещен герб «Огинец» — «крепостные ворота, или престол, красного цвета, на котором крест, или скипетр, серебряного цвета». Каким образом и когда сформировался в таком виде этот фамильный знак в настоящее время нам обнаружить не удалось. Существует легенда о его происхождении, вполне вероятно, сложившаяся уже в наше время. Войско, участвовавшее в военном походе под предводительством одного из основоположников прославленного рода Огинских, разложило бивак, укрепив его по кругу обозом и оборудовав выход из него воротами, над которым установило крест. При нападении неприятеля ядром пушки крест был сверху расщеплен надвое. И якобы в память о воротах, залитых кровью его защитников, и расколотого святого (чистого — серебряного) символа веры род Огинских избрал себе этот символ.

Однако, воспринимаемая нами геральдическая фигура «Oginiec» как единый символ, состоит из двух элементов различных цветов (серебро и красный) и имеет, очевидно, более древнее формирование. Гипотетически разделяя его на две составляющие, можно допустить, что верхняя часть этой фигуры представляет одну из разновидностей опрокинутого якорного креста. Возникновение этого символа историки относят к периоду раннего христианства, который встречается в виде рисунков, оставленных первыми христианами на стенах катакомб. Иногда этот крест изображался с дельфином или двумя рыбами, свешивающимися с поперечной перекладины. В христианском символизме якорь вообще является знаком безопасности, устойчивости и надежды. Комбинация из двух символов, креста и полумесяца — символ рождения Христа из тела Марии, чьей эмблемой является полумесяц. Герб «Oginiec» (классический) имеет ряд вариантов. Так, его разновидность герб «Jełowicki» представлена воротами с кавалерским крестом, а герб «Gliński» имеет раздвоенный крест с опущенной перекладиной между воротами [21].

Правила, по которым некогда составлялись гербы белорусской шляхты, в том числе крестообразно расположенные фигуры в гербовом поле, были подчинены общегеральдическим законам Западной Европы. И герб г. Ельска (рис. 36), в основе которого лежит родовой знак бывших владельцев, не исключение. Известный по письменным источникам с XVI в. Ельск принадлежал представителям итальянского рода Спада, позже Аскерко и Ельским. Ученые установили генеалогическую связь между этими фамилиями. А геральдически их объединил герб «Pielesz» — «в гербовом поле два перекрещенных меча, положенные Андреевским крестом». Есть варианты этого герба, в котором между остриями мечей расположена шестиконечная звезда. А. Б. Лакиер писал об этом гербе: «Счастливо оконченный поединок на войне дал право победителю на такое знамя. Эта эмблема встречается очень часто в наших гербах во свидетельство мужества тех, кому она усвоена» [22]. Герб «Pielesz», как и целый ряд других, получивших распространение среди белорусской шляхты, имеет западноевропейское происхождение. Представители дворянства из Германии, Австрии, Италии, Ирландии и других стран в течение длительного времени расселялись по всей территории Великого княжества Литовского, находясь на военной и гражданской службе. В многотомном издании «Роlski słownik biograficzny» указывается, что представители рода Спада прибыли на территорию Беларуси изФранции в XVI в. и инкорпорировали в местное привилегированное сословие, в том числе и «геральдически».

Аналогичный сюжет, т. е. изображение оружия или его составляющих, а также подобное расположение гербовых фигур представлены в гербе «Лопот», или «Klamry», который был распространен «на Руси белой и червонной» [23]. Вместо двух мечей, как в гербе Ельска, два сабельных эфеса, положенные Андреевским крестом, нашли свое место в гербе г. п. Корма (рис. 37). Они символизируют воинскую доблесть представителей рода Быковских — владельцев имения, ранее располагавшегося на месте городского поселка.

Как можно было уже заметить, крестом положенные фигуры часто встречаются в геральдике. И не важно, что в последнем случае в гербе представлен не весь предмет, как в гербе Ельска (мечи), а одна из его составляющих — эфесы, т. е. верхняя часть рукояти боевого оружия. В геральдике изображение символа или его части равны по своей значимости, а иногда последние даже превосходят по глубине смысла и содержания, закладываемых в герб. Так, к примеру, в гербе «Богория» в символической форме отражен подвиг воина, мужественно сражавшегося с половцами и пронзенного двумя стрелами, по имени которого и назван герб, — две сломанные стрелы без оперенья.

В современной геральдике Беларуси в качестве сложносоставного можно выделить герб г. п. Брагина (рис. 38) (2001 г.), в котором в опосредованной форме изображены кресты. Он включает в себя три княжеских символа, каждый из которых отражает многолетние периоды в истории населенного пункта. Герб по своей конструкции является сложным, состоит из трех самостоятельных символов. Основной элемент герба разделяет так называемая «второстепенная» геральдическая фигура — «острие», в ее «вогнутой» разновидности с основанием в нижней части гербового поля. Этот весьма оригинальный геральдический прием построения сложных гербов употребляется довольно редко и в белорусской городской геральдике присутствует только в историческом 1792 г. гербе г. Ошмяны.

В правой серебряной части поля герба размещен родовой знак князя Изяслава (?—1001 г.), положившего начало возрождению полоцкой княжеской династии Рогволодовичей. Князь основал одно из первых епископств, поэтому не случайно, что венчающим элементом герба, окрашенного в алый, или червленый цвет, является крест. Этот символ отражает самый ранний период истории Брагина (XII—XIII вв.) и указывает на Полоцкое княжество как один из центров формирования белорусской средневековой государственности. Вместе с тем, княжеский знак, именуемый «Трезубцем», ассоциируется с периодом владения Брагиным князьями киевскими и представляет собой вариант родовой символики всей династии Рюриковичей. Следует отметить, что при создании герба наиболее сложным был выбор конфигурации «Трезубца», поскольку вариантов его изображения существует множество. И вопрос о точном количестве и разновидностях «знаков Рюриковичей» до сих пор остается открытым. Их изучение, систематизация и классификация осуществляются чаще всего на основе отдельных собраний, в которых знаки рассматриваются, как правило, в едином тематическом, хронологическом и (или) территориальном комплексе [24]. Так, княжеские трезубцы, употреблявшиеся в качестве знаков собственности, послужили объектом исследования Е. И. Каменцевой и Н. В. Устюгова [25]. Геральдические знаки древнерусских князей с трезубцем на сребрениках, отчеканенных в Х—XI вв., были атрибутированы В. Н. Рябцевичем [26]. Знаки полоцких Рюриковичей на различных предметах найдены археологами не только на территории Беларуси — в Минске (роговой кистень) и Могилеве (гончарное клеймо), но и других регионах — Новгороде (печать), Киеве (граффити№ 75 на столбе Софийского собора) и Измерском поселении на территории Волжской Булгарии (костяная рукоять) [27]. В современном гербе Брагина «Трезубец» по своей конфигурации наиболее приближен к печати, найденной в Новгороде, принадлежащей вышеупомянутому князю Изяславу Владимировичу. Разновидностью его знака является «Трезубец» в гербе г. Заславля (рис. 39). Добавлю, что трезубец киевского князя Владимира, отца Изяслава, лег в основу созданного в наши дни государственного герба Украины.

В левой части герба в красном поле расположен герб «Колюмны». Данный символ на гербе Брагина призван отражать период вхождения города в состав Великого княжества Литовского, на первом этапе которого он являлся частью великокняжеских владений. Герб «Колюмны», по некоторым источникам, помимо своей принадлежности великому князю Гедемину и его потомкам, является также символом Полоцкого княжества и в этом смысле родственен трезубцам Киевского князя Владимира и Полоцкого князя Изяслава.

В нижней части герба размещен частновладельческий герб «Корибут» (в голубом поле изображение золотого креста с перечеркнутыми концами, место нижнего конца золотой месяц рогами вниз и восьмиконечная звезда). Этот широко известный герб был родовым знаком магнатского рода Вишневецких, которые владели Брагиным с конца XVI до второй половины XVII в. Вишневецкие были последними владельцами города, когда он еще играл значительную роль в истории белорусско-литовского государства. Со второй половины XVII в. Брагин постепенно приходит в упадок и лишается своего былого значения. Размещением в нижней части герба Брагина частновладельческого герба «Корибут» подводится своеобразный итог определенного периода в истории города.

Наиболее вероятные истоки герба, очевидно, следует искать в простейших символах на древних княжеских монетах и печатях. Причем разновидностей этого герба существует несколько. На протяжении времени княжеский символ видоизменялся — менялась форма креста, добавлялись новые элементы, другие фигуры приобретали новые очертания либо меняли расположение. Эволюции геральдической символики на монетах Корибут-Дмитрия Ольгердовича князя Новгород-Северского, родоначальника рода Вишневецких посвящена одна из работ В. Н. Рябцевича [28]. На печат Федьки Ивановича Несвицкого в документе 1434 г. крест изображен с месяцем перекрещенными концами и месяцем рогами вбок вместо нижнего конца креста. Его внуки на документы 1461 г. ставили свои печати с простым крестом и месяцем рогами вниз, а также крестом с перекрещенными концами, подобным месяцем и 6-лучевой звездой [29]. Последний вариант герба «Корибут» окончательно сформировался в XVII в. и именно в таком виде представлен в гербе Брагина.

Еще один крест, в качестве составной части одной из основных фигур, включен в герб г. Смолевичи (рис. 40) (1998 г.). Первое упоминание об этом городе содержится в грамоте подчашего Великого княжества Литовского Олехны Судимонтовича, датируемой 1448 г. Его отец Судимонт Даргевич занимал в государстве весьма высокую должность и на документе 1434 г. сохранилась печать со знаком, включенным в современный герб Смолевич.

Аналоги этому знаку в белорусской родовой геральдике не известны. По своей конфигурации он напоминает клеймо, которое применялось в древности при межевании земли, лугов, леса, озер, речек, клеймении деревьев у бортников. Такие знаки были своеобразными семейными гербами, которыми обозначали личные вещи и орудия труда, принадлежность определенному хозяину. В XV—XVII вв. их использовали вместо подписей старосты крестьянских общин, в то время как представители привилегированного сословия обладали родовыми гербами, имевшими названия собственные.

В 30-е гг. ХХ в. белорусский исследователь М. С. Кацер в процессе экспедиционной деятельности проделал большую работу по сбору образцов народных орнаментов и предпринял попытку их систематизации и расшифровки. Наиболее древние памятники с руническими знаками, найденные на территории Беларуси, встречаются среди археологических предметов мезолитической эпохи.

В основе фигуры на смолевичском гербе — композиция из соединенных разных по величине треугольников, креста и дужки. Если сравнить подобные знаки, обнаруженные на территории Беларуси, с руническими письменами, можно обнаружить некоторое сходство между ними. Так, один из знаков рунического письма «Футарка» Odal (Othal, Одал, Одил, Отил — встречающиеся названия руны. — М. Е.) символизирует родину, родной дом, автономию [30]. В некоторых источниках эта руна символизирует врожденные качества, определяющие характер. Старонорвежское слово «одал» означает «право собственности». И не только материальное, но и духовное. Наши врожденные качества приобретаются от духовных предков, т. е. из прошлых жизней. Эти таланты и способности, запечатленные в Душе и внутренне присущие нашему «я», принадлежат нам по праву.

К сожалению, семантическое толкование знака Судимонта Даргевича, который состоит из весьма похожего на рунический знак символа, увенчанного равноконечным крестом и имеющего справа фигуру в виде месяца рогами вверх, пока остается дискуссионным.

В заключение еще раз подчеркну, что крест во всем его многообразии весьма широко представлен как в исторических, так и современных гербах, которые ныне составляют единый комплекс территориальной геральдики Беларуси.

М.М. Елинская

Литература

1. Современное развитие территориальной геральдики и ее исторические истоки автор рассматривает в серии статей, опубликованных, в частности, вжурнале «Архивы и делопроизводство». См., напр.: Елинская, М. М. Геральдический совет при Президенте Республики Беларусь и проблемы сохранения национального историко-геральдического наследия / М. М. Елинская // Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: Материалы международной конференции, Минск, 30 ноября — 1 декабря 2006 г. / Национальная библиотека Беларуси; Сост. Г. В. Киреева. — Минск: Красико-Принт, 2007. — 176 с. — С. 64—70; Онаже. Основные художественно-геральдические направления в развитии современной официальной символики Беларуси / М. М. Елинская // Архивы и делопроизводство. — 2008. — № 6. — С. 114—119; Онаже. Роль Геральдического совета в сохранении исторической символики и геральдики Беларуси / М. М. Елинская // Архивы и делопроизводство. — 2006. — № 6. — С. 108—111; Она же. Основные принципы выбора геральдических сюжетов для новых территориальных гербов Беларуси / М. М. Елинская // Архивы и делопроизводство. — 2006. — № 5. — С. 117—121.

2. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / Авт.-сост.: В. Андреева и др. — М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. — С. 257—263; Бидерман, Г. Энциклопедия символов: Пер. с нем. / Общ. ред и предисл. СвенцицкойИ. С. — М.: Республика, 1996. — С. 132—134; Похлебкин, В. В. Словарь международной символики и эмблематики / В. В. Похлебкин. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. — С. 210—215; Лукомский, В. К., Типольт, Н. А. Русская геральдика. Руководство к составлению и описанию гербов / В. К. Лукомский, Н. А. Типольт. — Петроград: Изд-во Императорского общества поощрения художеств, 1915. — С. 28—29. — Табл. VI, VII.

3. Слейтер, С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия / Пер. И. Жлинской / С. Слейтер. — М.: Изд-во «Эксмо», 2005. — 74 с.

4. Энциклопедический словарь. Т. VIII / Издатели: Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. — Санкт-Петербург: Типо-ЛитографияИ. А. Ефрона, 1892. — С. 462.

5. Цітоў, А. Геральдыка беларускіх местаў / А. К. Цітоў — Мінск: Полымя, 1998. — С. 143, 178, 210.

6. Lietuvos heraldika. — Vilnius: «Baltos lankos», 2001. — S. 173—175.

7. Тамже. См. таблицу «Главнейшие типыгеральдических крестов», № 43.

8. Лакиер, А. Б. Русская геральдика / А. Б. Лакиер // М.: Книга, 1990. — С. 219—222.

9. Полное собрание законов Российской империи за 1649—1900 гг. Собрание 1-е. — СПб., 1830. — Т. XXII. — № 16188.

10. Соболева, Н. А. Российская городская и областная геральдика XVIII—XIX вв. / Н. А. Соболева. — М.: Наука, 1980. — С. 103.

11. Тамже. — С. 85.

12. Винклер, фон П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в полное Собрание законов. Репринтное воспроизведение издания 1899 года / П. П. фонВинклер. — СПб.: Планета, 1990. — C. 142.

13. Борисов, И. В., Козина, Е. Н. Геральдика России / И. В. Борисов, Е. Н. Козина. — М.: АСТ: Астрель, 2005. — С. 86.

14. Винклер, фонП. П. — Указ. соч. — С. 117.

16. Герб Адельска не был учрежден указом императора и существует только как проект в материалах Герольдии в Российском государственном историческом архиве. См.: ЦітоўА. — Назв. твор. — С. 105.

17. Ткачоў, М. Мядзельскі замак / М. Ткачоў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Мінск: «Беларуская энцыклапедыя» імяПетруся Броўкі», 1999. — Т. 5. — С. 246.

18. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Рэд. кал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. — Мінск: Бел. Сав. Энцыклапедыя, 1985. — С. 383.

19. Лакиер, А. Б. — Указ. соч. — С. 254.

20. Górzyński, S., Kochanowski, J. Herby szlachty polskiej / S. Górzyński, J. Kochanowski — Warszawa. Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego i Wyd-wa ALFA, 1994. — S. 134.

21. Chrzański, J. Tablice odmian herbowych Chrzańskiego. Wydał Juliusz UR: Ostrowski. — Warszawa, 1909. — Tabl. XIII.

22. Лакиер, А. Б. — Указ. соч. — С. 284.

23. Górzyński, S., Kochanowski J. — Op. cit. — S. 77.

24. См., напр., Рыбаков, Б. А. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси Х—XII вв. // Советская археология. — 1940. — Кн. VI. — C. 230; Янин, В. Л. Княжеские знаки суздальских Рюриковичей // Краткие сообщенияИнститута истории материальной культуры. — 1956. — Вып. 62. — С. 16; Молчанов, А. А. Новгородские посадничьи печати с изображением княжеских знаков // Проблемы истории СССР. — Т. IV. — М., 1974; Ершевский, Б. Д. Дрогичинские пломбы. Классификация, типология, хронология // Вспомогательные исторические дисциплины. — 1985. — Вып. 19. — С. 36—57.

25. Каменцева, Е. И., Устюгов, Н. В. Русская сфрагистика и геральдика / Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов. — М.: Высшаяшкола, 1974. — С. 43.

26. Рабцэвіч, В. Н. Срэбранік / В. Н. Рабцэвіч. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыкл. / Бел. Энцыкл.; Рэд. кал.: В. В. Гетаў і інш. — Мінск: БелЭн, 1993. — С. 584—585.

27. Казаков, Е. П., Белецкий, С. В. Костяная рукоять из раскопокИзмерского поселения и генеалогия лично-родовых знаков полоцких Рюриковичей X—XI вв. / Е. П. Казаков, С. В. Белецкий // Археология, история, нумизматика, этнография Восточной Европы: Сб. статей памяти проф. И. В. Дубова / Под ред. А. Н. Кирпичникова, В. Н. Седых. — СПб.: Изд-воС.-Петерб. ун-та, 2004. — С. 73—77.

28. Рябцевич, В. Н. О монетах Новгород-Северского и Стародубского уделов Великого княжества Литовского (последняя четверть XIV в.) / В. Н. Рябцевич // Средневековая нумизматика Восточной Европы. — Вып. 2. — М.: Древлехранилище, 2007. — С. 138—159.

29. Пазнякоў, В. «Карыбут» // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Мінск: «Беларуская энцыклапедыя» імяПетруся Броўкі, 1997. — Т. 4. — С. 131.

30. Полная энциклопедия символов / Сост. В. М. Рошаль. — М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. — С. 219.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 30.03.2010

Навуковае выданне «Беларускі археаграфічны штогоднік». Выпуск 11, 2010. С. 81-104