До 2009 года микрорайон Новобелица г. Гомель и город по улице им. Фрунзе связывал автодорожный мост через р. Сож 1953 года постройки, представляющий собой большой автодорожный мост на массивных опорах, со сталежелезобетонным неразрезным пролётным строением в русловых пролётах и железобетонными коробчатыми пролетными строениями на поймах. Схема моста 12+42+(63+104,6+63)+42+12 м, длина моста – 341,05 м, габарит моста — Г-10,7+2х1,5.

По мосту осуществлялось движение пригородного, городского автобусного и троллейбусного движения, а также транзитного транспорта. Движение на мосту двухстороннее, что не обеспечивало потребность в пропуске движения и явилось необходимой причиной строительства рядом с существующим нового моста для увеличения пропускной способности на данном участке дороге.

В 2006 году ГП «Белгипродор» было начато проектирование нового мостового перехода рядом с существующим. Новое сооружение по проекту представляло собой сталежелезобетонный мост из одного неразрезного пролётного строения со схемой 54+63+105+63+54 на монолитных железобетонных береговых и промежуточных опорах на буронабивных столбах диаметром 1,2 м. Габарит нового сооружения был запроектирован Г-11,5 + 2,5 + 0,75 с тротуаром с верховой стороны моста шириной 2,5 м и служебным проходом с низовой стороны шириной 0,75 м.

При строительстве моста ГП «БелдорНИИ» выполняло работы по научно-техническому сопровождению устройства буронабивных столбов опор, по научно-техническому сопровождению надвижки пролётного строения и обследованию с испытанием сооружения после завершения строительства сооружения при приёмке его в эксплуатацию.

При выполнении работ по научно-техническому сопровождению устройства буронабивных столбов специалистами «БелдорНИИ» осуществлялся контроль производства работ по устройству столбов комбинированным способом. Данный способ заключался в бурении скважин под столбы при помощи обсадных труб на большей части этапа и применении глинистого раствора на конечном этапе при устройстве «пяты».

После завершения основных работ по устройству опор наступил этап контроля надвижки пролётного строения в пролёты. Надвижка выполнялась с опоры № 6 в сторону опоры № 1. Пролётное строение собиралось на подходе и затем надвигалось в пролёты.

Перед началом надвижки была разработана и утверждена программа по научно-техническому сопровождению надвижки. В соответствии с программой на объекте были выполнены следующие работы:

— замеры геометрических характеристик элементов аванбека, высотного положения накаточных путей и планово-высотного положения пролётного строения перед надвижкой;

— работы по контролю вертикальных перемещений конца консоли аванбека относительно пролётного строения на опоре № 4 в процессе надвижки;

— контроль ухода пролетного строения в плане в процессе надвижки;

— контроль динамики изменения внутренних механических напряжений во время надвижки пролётного строения;

— работы по выявлению внешних проявлений деформаций металла «хлопунов», выполнен контроль отлипания пролётного строения в местах опирания. Наблюдения производили в течение всего процесса надвижки, 3 раза в смену (в начале смены, середине смены, при окончании работы).

Все результаты контроля заносились в журнал научно-технического сопровождения.

Контроль геометрических элементов, планово-высотного положение накаточных путей, пролётного строения и аванбека перед надвижкой производился инструментально при помощи теодолитов, нивелиров, рулеток.

Контроль вертикальных перемещений конца аванбека относительно пролётного строения и ухода пролётного строения в плане выполнялся по контрольным сечениям в заданных абсциссах и сравнивался с проектными данными.

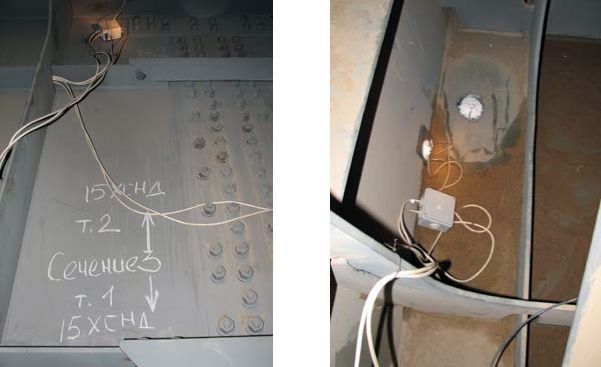

Измерения внутренних механических напряжений в расчётных сечениях пролётного строения и аванбека в процессе надвижки контролировался совместно с ООО «Сенсотроника» и проводился непрерывно в течении всего времени этапов надвижки. Контроль напряжений производился при помощи стационарных датчиков, установленных перед началом работ в контрольных точках. Вся информация с датчиков передавалась при помощи адаптеров беспроводной связи на главный компьютер, что позволяло в реальном времени следить за динамикой изменения напряжений в элементах пролётных строений и сравнивать с расчётными значениями предоставленными проектировщиком.

Финалом научно-технического сопровождения явилось испытание сооружения. Испытания моста были произведены в соответствии с утверждённой в установленном порядке программой. В качестве испытательной нагрузки использовались автомобили МАЗ-5516. Суммарная масса снаряжённого автомобиля составляла около 33 т. Для возбуждения в контролируемых сечениях усилий составляющих 70-100% от расчётных использовалось в максимальной вариации 9 автосамосвалов. В качестве расчётных (испытываемых) принимались следующие сечения коробчатых балок пролётного строения:

- сечение 0,42L5 (отсчет от опоры № 6);

- приопорное сечение над опорой № 5;

- сечение 0,5L4;

- приопорное сечение над опорой № 4;

- сечение 0,5L3.

Величины прогибов для балок пролетного строения, полученные по результатам испытаний, не превысили теоретически вычисленных значений, а также допустимых значений величин прогибов, равных для сечения 0,42L5 5 400 1 L⋅ = 135,0 мм, для сечения 0,5L4 4 400 1 L⋅ = 157,5 мм, а для сечения 0,5L3 3 400 1 L⋅ = 262,5 мм.

Значения конструктивных коэффициентов, вычисленные для величин максимальных прогибов и величин соответствующих относительных деформаций по нижнему поясу коробчатого сечения, находились в допускаемых ТКП 45-3.03-60-2009 пределах от 0,55 до 0,71, что свидетельствует о нормальной работе конструкции. При визуальном осмотре испытываемых конструкций в момент нахождения на них испытательной нагрузки появление недопустимых локальных деформаций, местных выпучиваний «хлопунов» и т.п. не выявлено.

Классы грузоподъёмности балок пролетных строений определены по методике, представленной в приложении К пособия П2-2000, основанной на требованиях СНиП 2.05.03-84.

Выводы по результатам научно-технического сопровождения строительства моста

В процессе работ по научно-техническому сопровождению надвижки металлоконструкций пролетного строения установлено следующее:

- Процесс надвижки металлоконструкций пролетного строения проходил как при положительных, так и при отрицательных температурах воздуха, скорость ветра в среднем составляла 2÷4 м/сек, порывами до 5 м/сек. Результаты контроля температуры и скорости ветра заносились в журнал надвижки и на основании этих результатов давалось разрешение на начало или остановку надвижки.

- При непрерывном контроле динамики изменения внутренних механических напряжений было установлено, что процесс надвижки прошёл без существенных превышений величины главных внутренних механических напряжений за расчётные величины.

- Установлено, что на динамику механических напряжений оказывает влияние очень много факторов: ветровая нагрузка, различие силы трения на перекаточных устройствах, моменты включения гидродомкратов, разность температуры низовой и верховой коробок пролетного строения, перекосы конструкций при прохождении приемно-поворотных и накаточных устройств. При этом при порывах ветра до 5 м/с напряжения в элементах увеличивались в среднем на 17 кгс/см2, что оказывало влияние на напряженно-деформированное состояние элементов пролетного строения.

- Контроль вертикальных перемещений конца консоли аванбека и стыка блоков пролетного строения с аванбеком показал, что при надвижке пролетного строения в проектное положение фактические вертикальные перемещения контролируемых сечений не превысили расчетных, разница между фактическими и проектными значениями составила от 15 до 50см, что говорит о большей жесткости натурной конструкции по сравнению с расчётной.

- В процессе надвижки геометрия сечения пролетного строения не менялась, каких либо деформаций металла, локальных выгибов, выпучиваний, «хлопунов» выявлено не было, потери элементами местной устойчивости не наблюдалось.

По результатам испытания сооружения получено следующее:

- Максимальный фактический допустимый класс для пропуска автомобильных нагрузок в составе колонн по I группе предельных состояний составил [K] = 20,0.

- Максимальный допустимый класс для пропуска тяжеловесных нагрузок одиночным порядком по I группе предельных состояний составил [КНК] = 267,5.

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод: фактическая грузоподъемность пролетного строения моста соответствует проектным нормативным временным вертикальным подвижным нагрузкам А14 и НК-112.

Литература

1. Богданова, Е.Н. Конструктивные решения транспортных эстакад на основе сборных железобетонных балок в странах Европы / Е.Н. Богданова. Перевод статьи Brucken aus Betonfertigteilen in Europa // BFT. – 2001. – № 2 – s. 80–88 (нем., англ.).

2. Ремонт железобетонных мостов. Технические решения для службы эксплуатации автомобильных дорог. – Минск : БелдорНИИ, 1983.

3. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний: СНиП 3.06.07-86. – М., 1989.

4. Мосты и трубы: СНиП 2.05.03-84*. – М., 1996.

Попелушко О.Г., государственное предприятие «БелдорНИИ» (Минск)

Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Белорусского национального технического университета, 21–22 октября 2010 г., г. Минск

Белорусский национальный технический университет ; отв. ред. И. И. Леонович [и др.]. – Минск : БНТУ, 2010. – Ч. 1 : Автомобильные дороги, мосты и подземные сооружения. – С. 331-339.