Аннотация. В статье на основе изучения архивных документов Учреждения «Гомельский областной музей военной славы» (УГОМВС) рассказывается о формировании первой части штурмовой авиации на территории страны в составе ВВС РККА в 1928 году в Гомеле. Описываются и иллюстрируются структура 114-й Гомельской штурмовой авиабригады и её подразделений, биографии командиров, стоящая на вооружении техника. Разработанные и применяемые в бригаде тактические формы ведения воздушного боя, в частности полёты на предельно малых высотах, заложили основы боевого применения штурмовой авиации при решении задач непосредственной поддержки войск на поле боя в ходе Великой Отечественной войны.

Идея создания специального самолёта для авиационной поддержки непосредственно сухопутных войск на поле боя возникла в 1911 году во время действий итальянской армии против Турции и Триаполитании. В российской армии первые полигонные испытания стрельбы с самолётов по наземным целям были проведены 6 августа 1913 года близ Можайска. В то время идея самолёта «поля боя» практического развития не получила. Однако начавшаяся вскоре мировая война потребовала применения самолётов для поражения наземных целей бомбометанием и стрельбой с пикирования и наметила новый род авиации — авиацию пехоты, впоследствии получившую наименование штурмовой авиации. Первенство в этом вопросе принадлежит отечественным ВВС. 1 августа 1915 года русские самолёты, содействуя атаке пехоты с высоты 30—50 м наносили бомбоштурмовые удары по скоплениям германских войск, переправлявшихся по мостам через Буг. Пулемётный огонь и бомбы обеспечили успех наземных войск и сорвали попытки противника овладеть переправой. В дальнейшем подобные действия ВВС стали распространяться повсеместно, а боевой опыт штурмовой авиации нашёл применение в проекте «Наставления по применению авиации в войне». Слабая насыщенность русской армии авиацией и отсутствие специального самолёта для штурмовых действий на поле боя не позволили в полном объёме реализовать положения этого документа. Массовое применение низколетящих самолётов по наземным целям впервые было применено французами и англичанами во время сражения на р. Сомме в июле 1916 года. В ходе Гражданской войны в России обе противоборствующие стороны применяли низколетящие самолёты против наземных войск и наносили довольно ощутимый урон противнику, в особенности коннице.

Действия авиации большими группами с пикирования или бреющего полёта на поле боя показали высокую эффективность последних и вместе с тем потребовали создания специальных самолётов, выработки и совершенствования тактики их применения.

В середине 1920-х годов штурмовая авиация выделилась в самостоятельный род военной авиации. Ещё не был создан самолёт-штурмовик, а в Москве уже сформировался первый в ВВС авиационный отряд особого назначения — прообраз будущих штурмовых авиасоединений, который вначале перебазировался в Витебск, затем в Гомель. Исторически сложилось так, что именно Белорусское небо стало колыбелью штурмовой авиации. Специальными самолётами-штурмовиками авиация тогда не располагала, и полёты производились на обычных самолётах-разведчиках Р-1. На них проверялась тактика стрельбы и отработка методов бомбометания с малых высот по наземным целям, изучалась возможность штурмовых полётов в ночное время. Разработанные тактические приёмы послужили основой первого «Наставления штурмовой авиации», которое вышло в 1927 году и использовалось при формировании частей нового рода авиации и обучении лётного состава.

К 1928 году в Военно-воздушных силах были созданы уже четыре штурмовые части: в Гомеле, Воронеже, Гатчине и Киеве. На следующий год разрозненные авиаотряды и эскадрильи были объединены в авиабригады [1]. Местом дислокации 114-й штурмовой авиабригады стал Гомель. Аэродром бригады с несколькими ангарами располагался у загородного шоссе. К нему примыкал жилой городок семей лётчиков (ныне микрорайон «Старый аэродром» по ул. Советской).

В 1932 году на должность командира Гомельской авиабригады был назначен Александр Александрович Туржанский (1898—1982) — один из организаторов Военно-воздушных сил СССР. Его по праву называли «отцом русской штурмовой авиации». Именно он выступил с инициативой создания штурмовой авиации [2]. А.А Туржанский одним из первых в ВВС РККА начал отрабатывать тактические приёмы действий штурмовой авиации, в том числе на предельно малых высотах. С его участием отбирались наиболее эффективные средства поражения наземных целей с малых высот: была изобретена парашютная бомба [3].

В 1928 году А.А. Туржанский командовал Киевской штурмовой авиабригадой, впоследствии — авиабригадой научно-исследовательского института ВВС в Москве. По воспоминаниям А.А. Туржанского, его бригада была своеобразной «летающей лабораторией», где разрабатывались и внедрялись новые, совершенствовались уже имеющиеся тактические приёмы, повышалась огневая мощь самолётов [4], проходил обучение лётный состав других частей штурмовой авиации.

В Гомель на стажировку к А.А. Туржанскому приезжали многие известные впоследствии лётчики. Среди них: Герой Советского Союза С.А. Красовский — будущий маршал авиации, Герой Советского Союза М.Л. Галлай — заслуженный лётчик-испытатель СССР, доктор технических наук. У А.А. Туржанского учились мастерству прославленные пилоты В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и другие.

Маршал С.А. Красовский вспоминал: «Когда меня назначили командиром штурмовой бригады, личного опыта в области боевого применения штурмовиков у меня не было, поэтому пришлось поехать к Туржанскому в Гомель, где базировалась его бригада. Александр Александрович принял меня радушно, щедро поделился своими знаниями, посоветовал, как лучше организовать боевую подготовку в эскадрильях. Туржанский был горячо влюблён в штурмовую авиацию, считал, что её ждёт большое будущее» [5].

А вот что пишет в своих воспоминаниях М.Л. Галлай о Гомельской авиабригаде: «…бригада считалась штурмовой по праву! Не располагая специально штурмовыми самолётами, она делала первостепенно важное для будущей, по настоящему штурмовой авиации дело: отрабатывала тактику боевых действий этого рода воздушных сил. Основой этой тактики были так называемые бреющие полёты — у самой земли. До сих пор помню, как на аэродроме услышал нарастающий с каждой секундой гул и вдруг увидел вырвавшуюся из-за леса тучу: плотный, крылом к крылу, строй несущихся над самой землёй нескольких десятков самолётов. Это шла Гомельская авиабригада!.. Так что Гомель имеет все основания считать себя родиной советской штурмовой авиации» [6].

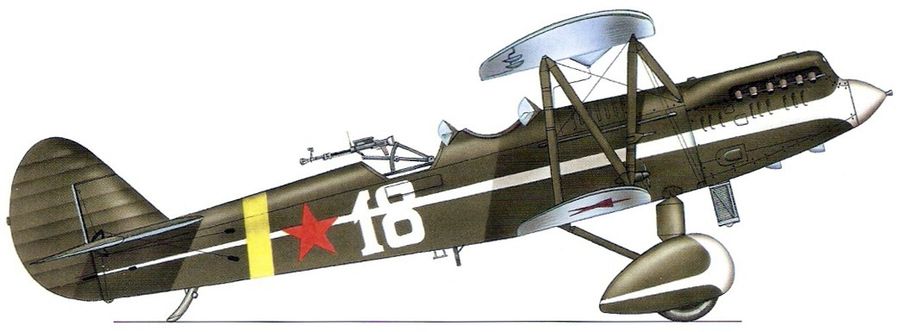

Командирами эскадрилий авиабригады были опытные лётчики Шумский, Сарычев, Гусев, Тюрин. Эскадрильи были укомплектованы одномоторными Р-5, а с 1935 года модернизированными — Р-5ССС. Эти машины, являвшиеся модификацией известного самолёта-разведчика Р-5 конструкции Н.Н. Поликарпова, в качестве лёгкого небронированного штурмовика в течение нескольких лет состояли на вооружении штурмовых авиаполков Красной армии и принимали участие в боевых действиях в Китае, Испании и на Карельском перешейке. Общим недостатком этих самолётов являлись малая скорость, отсутствие бронезащиты и слабое наступательное вооружение.

Чтобы повысить огневую мощь штурмовых вариантов поликарповского самолёта, по заданию А.А. Туржанского инженер бригады И.Е. Павлов установил дополнительно в крыльях Р-5 4 пулемёта и на бомбодержателе вместо имевшихся 10 замков — 44. Стрельба и бомбометание модифицированного самолёта были показаны на полигоне высшему командованию Красной армии. Комиссия дала высокую оценку огневым возможностям машины и рекомендовала её для серийного производства под наименованием Р-5Ш, а комбриг А.А. Туржанский и бригадный инженер И.Е. Павлов были награждены орденом Красной Звезды [7].

Создавая в годы Великой Отечественной войны свой уникальный самолёт-штурмовик Ил-2, который фашисты прозвали «чёрной смертью» за наносимые им весьма чувствительные удары, С.В. Ильюшин опирался на опыт предшественников, прежде всего на разработки А.А. Туржанского [8].

В Гомель к Александру Туржанскому приезжал его младший брат Герой Советского Союза комбриг Борис Туржанский (1900—1948). Звание Героя Советского Союза Б.А. Туржанскому было присвоено 31 декабря 1936 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в ходе национально-освободительной войны в Испании, где он командовал отдельной эскадрильей республиканских ВВС. Во время боевых действий в Испании он получил тяжёлое ранение, в результате которого ослеп на один глаз, но добился разрешения на полёты без ограничений. Участвовал в Великой Отечественной войне, был начальником лётно-испытательной станции авиазавода [9].

.

Судьба Александра Александровича Туржанского, как и многих других военачальников, весьма трагична. В 1938 году его, занимавшего тогда должность командира 2-го тяжелобомбардировочного авиакорпуса, арестовали по обвинению в антисоветском заговоре. Через 2 года Туржанский был освобождён, восстановлен в кадрах РККА и назначен начальником Качинской Краснознамённой военной авиационной школы, затем направлен на преподавательскую работу в Академию командно-штурманского состава ВВС. Многие его ученики позднее отличились в штурмовой авиации и стали Героями Советского Союза. 4 июня 1940 года А.А. Туржанскому было присвоено звание генерал-майора авиации. После этого его дважды арестовывали и он был реабилитирован лишь в 1953 году после смерти Сталина [10].

Будучи сам высококлассным лётчиком, человеком кипучей энергии и инициативы, А.А. Туржанский сумел сформировать костяк лётного состава бригады, командиров-наставников, которые создали настоящую школу подготовки лётчиков для штурмовой авиации. В состав Гомельской штурмовой авиабригады входила 7-я легкоштурмовая эскадрилья (ЛШАЭ), которой командовал комбриг И.П. Батяев — опытный лётчик, начавший свой путь в авиации ещё в Гражданскую войну. 7 ЛШАЭ неоднократно поручалось проведение опытных учений для выработки тактики штурмовых действий. Каждый год лётчики эскадрильи принимали участие в воздушных парадах на Красной площади в Москве. Особенно отличились авиаторы 7-й Гомельской ЛШАЭ на учениях Киевского и Белорусского военных округов, проводимых в сентябре 1935—1936 гг.

Командир 9-й штурмовой авиационной эскадрильи «Ультиматум» Константин Михайлович Гусев (1906—1942) возглавлял группу гомельских лётчиков, принимавших участие в гражданской войне в Испании. В ходе войны в небе над Пиренеями получили боевой опыт более 100 добровольцев Гомельской авиабригады. Экипажи из 30 самолётов-штурмовиков составили 2 авиаотряда, которые участвовали во всех крупных сражениях республиканской армии. За успешное выполнение заданий командования лётный и инженерный состав, участвовавший в боевых действиях в Испании, был отмечен правительственными наградами. Командир эскадрильи был награждён двумя орденами Красного Знамени и получил повышение по службе. К сожалению, судьба его сложилась трагически. В 1937-1939 гг. К.М. Гусев командовал ВВС Белорусского (с июля 1939 г. Белорусского Особого) военного округа. С июля 1940 года он второй заместитель начальника Главного управления ВВС РККА, с декабря 1940 года — командующий ВВС Дальневосточного фронта. В 1941 году генерал-лейтенант К.М. Гусев был арестован по обвинению в военном заговоре. Виновным себя не признал. Расстрелян 23 февраля 1942 года. Реабилитирован в 1956 году [11].

.

В 1938 году в ходе военной реформы прошла реорганизация всех авиационных соединений. 15 апреля этого года из 7, 8 и 9-й штурмовых авиационных эскадрилий 114-й авиабригады был сформирован 74-й штурмовой авиационный полк [12] с аэродромом базирования Зябровка, что в 20 км от Гомеля. На вооружение полка поступил новый тип самолёта — Ди-6. Это двухместный истребитель, приспособленный для штурмовой авиации. Особое внимание при подготовке личного состава уделялось полётам на малых высотах, в сложных метеорологических условиях и ночью. Практиковалось фотографирование, выполнение учебно-боевых полётов с последующей демонстрацией киноплёнки и разбором ошибок [13]. Лётчики полка в сентябре 1939 года оказывали содействие наземным войскам Красной армии в боевых действиях по освобождению Западной Белоруссии, ранее отторгнутой Польшей. С весны 1940 года авиаполк вошёл в состав 10-й смешанной авиадивизии ВВС Белорусского Особого военного округа и перебазировался на аэродром Куплино недалеко от г. Пружаны Брестской области. Здесь началось освоение новой техники: самолёта И-15бис, истребителя-полутораплана, приспособленного для штурмовых полётов, а накануне войны и «летающего танка» — штурмовика Ил-2 [14].

Согласно предвоенным взглядам штурмовая авиация считалась основной ударной силой РККА при осуществлении непосредственной поддержки наземных войск. Однако к началу войны с Германией она оставалась малочисленной и составляла незначительную часть ВВС РККА. Участие штурмовиков в войнах и конфликтах накануне Великой Отечественной войны показало, что ВВС Красной армии не имели к началу войны самолёта, способного эффективно бороться с танковыми и моторизованными частями вермахта. Самолёты на базе Р-5 и устаревшие варианты ударных истребителей-бипланов И-15бис и И-153 не были пригодны для боевых действий в современной войне из-за малой скорости, отсутствия бронезащиты и недостаточной мощи вооружения. К сожалению, в межвоенный период в СССР не проводились серьёзные исследования по поиску оптимальной тактики боевого применения авиации при решении задач непосредственной авиационной поддержки войск на поле боя. Плачевное состояние дел в штурмовой авиации усугублялось низким уровнем оперативной подготовки командиров авиасоединений и штабов. Боевой опыт, накопленный в «летающей лаборатории» штурмовой авиации — Гомельской бригаде, к сожалению, не нашёл должного развития. Освоение нового самолёта — Ил-2, поступление которого в строевые части началось с марта 1941 года, и отработка тактических приёмов и способов боевых действий штурмовой авиации проходили уже в ходе ожесточенных воздушных сражений.

Боевые действия 74-й штурмовой авиационный полк начал с первого дня войны. Вместе с ветеранами сражались и молодые лётчики, перенимавшие опыт старших товарищей и вырабатывавшие собственные эффективные приёмы воздушного боя. В условиях большой войны цена такого опыта измерялась тяжёлыми потерями среди лётчиков и воинов других родов войск. 74-й штурмовой авиационный полк, с 1943 года — 70-й гвардейский штурмовой авиационный полк, воевал в составе Западного, Юго-Западного, Северо-Западного, Калининского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов и закончил войну в 1945 году в Берлине [15].

А.Б. Егорова

Примечания

1. Мусатов Н.С. Боевая слава не померкнет. Тверь, 1994. С. 3.

2. Славин С.Н. Оружие победы. М., 2005. С. 317.

3. Черушев Н.С. Из гулага в бой. М., 2006. С. 163.

4. Мусатов Н.С. Указ. соч. С. 4.

5. Красовский С.А. Жизнь в авиации. Мн., 1976. С. 80.

6. Галлай М.Л. Гомель — город авиационный // Гомельские ведомости. 1992. 21 ноября. С. 6.

7. Мусатов Н.С. Указ. соч. С. 144.

8. Славин С.Н. Указ. соч. С. 316.

9. Герои Советского Союза: Крат. биографический словарь. М., 1988. Т. 2. С. 610; Смоляне — Герои Советского Союза. Смоленск, 1966. С. 564, 565.

10. Славин С.Н. Указ. соч. С. 317.

11. Учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль».

12. Абатуров В.В. и др. На земле Беларуси: канун и начало войны. Мн.: Белта, 2006. С. 104, 108.

13. Мусатов Н.С. Указ. соч. С. 5—7.

14. Абатуров В.В. и др. Указ. соч. С. 104, 108.

15. Архив Учреждения «Гомельский областной музей военной славы» (УГОМВС).

Военно-исторический журнал, № 3, 2010