Присоединение Гомеля к России имело прогрессивное значение для дальнейшего его политического, экономического и культурного развития. Он стал вновь возрождаться как ремесленный и торговый город. Этому способствовало также и то, что Гомель стал устанавливать экОномические связи с отдельными частями Русского государства, в том числе с Украиной. Образовавшийся мощный общероссийский рынок оказывал благоприятное влияние на развитие торговли в Гомеле.

Царское самодержавие сохранило в Белоруссии крепостное право, по которому за помещиками были закреплены их земельные владения и власть над крестьянами. Территорию царское правительство перераспределило по существовавшему в то время административному делению, образовав из восточной части Белоруссии две губернии: Псковскую и Могилёвскую. Гомель стал уездным городом Рогачёвской провинции, Могилёвской губернии.

Русские цари щедро раздавали своим фаворитам, помещикам и дворянам бывшие королевские земли в Белоруссии, государственных крестьян, конфискованные имения.

Не прошло и трёх лет после присоединения Восточной Белоруссии к России, как Екатерина II в 1775 году пожаловала Гомель, насчитывавший в то время свыше 5000 жителей, в вечное потомственное владение фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому. Ему же она подарила более 11 тысяч крестьян бывшего Гомельского староства с 293 тысячами десятин земли.

Румянцев не пожелал, чтобы территории его владений находились присутственные места, уездный суд и другие государственные учреждения. Он перевёл их на другую сторону реки Сож, где в 1777 году и был основан уездный город, который в отличие от старой Белицы стал называться Ново-Белицей. В начале XIX века Pyмянцевы на месте укрёпленного замка польского магната Чарторийского построили новый каменный дворец по планам выдающегося русского архитектора В.В. Растрелли, автора дома-дворца М.И. Воронцова, Зимнего дворца в Петербурге, Большого дворца в Петергофе и ряда других замечательных архитектурных произведений.

Сын фельдмаршала граф H.П. Румянцев в 1815 ГОду построил в Гомеле духовное училище. В здании его в настоящее время находится средняя школа №15. Им же в замке-дворце организованы большая библиотека и картинная галерея, которые после его смерти были вывезены в Москву и помещены в известном Румянцевском музее.

Другой сын фельдмаршала Сергей Румянцев, которому по наследству от брата Николая перешёл во владение Гомель, вёл широкую светскую жизнь и, нуждаясь в наличном капитале, заложил город в государственном заёмном банке за 401100 руб. Не имея средств выкупить Гомель, в 1834 году он продал его государственной казне. Одновременно продал князю Паскевичу-Эриванскому дворец.

Ярый реакционер, жестоко подавивший польское восстание 1830—1831 годов и Венгерскую революцию 1848-1849 годов, царский наместник в Польше Паскевич был одним из главных приближённых сановников тупого и жёстокого императора Николая I, которого народ метко окрестил Николаем Палкиным.

При князе Паскевиче дворец Румянцева был почти заново переделан и пополнился новыми украшениями. К главному зданию пристроили четырехугольную башню. Её соединили с дворцом крытой галереей и колоннадой. Значительной реконструкции подвергся парк.

В 1837 году император Николай I пожаловал князю Паскевичу «за особые заслуги» сам город Гомель с окружавшими его землями.

С конца XVIII и в XIX веке промышленность Гомеля прошла стадию развития от мелкого товарного производства, капиталистической мануфактуры до крупной индустрии. Для экономической жизни города этого времени характерным является то, что наряду с ростом вотчинных предприятий, принадлежащих помещикам и основанных на принудительном труде крепостных, появляются купеческие и разбогатевших крестьян. Предприятия в то время были небольшие. В самом крупном из них число рабочих не превышало несколько десятков.

Помещики не только получали значительные доходы от своих имений, но и занимали господствующее положение во многих отраслях промышленности. Во владении графа Румянцева, а затем князя Паскевича, например, находился построенный в 1836 году в Гомеле свеклосахарный завод. Им же принадлежали ткацкая и прядильная фабрики, стекольный и спиртовой заводы и завод для выделки юфти. Крепостные работали в исключительно тяжёлых условиях и находились в полной зависимости от своего хозяина.

В 1850 году через Гомель была проведена шоссейная дорога Петербург — Киев, а также телеграфная линия Петербург — Севастополь.

В 1852 году Гомель вошёл в состав Могилёвской губернии как уездный город. В 1854 году к Гомелю была присоединена Ново-Белица как предместье.

в 1856 году В Гомеле возник крупный пожар, нанесший городу большой ущерб. Сгорело 540 домов.

Отмена крепостного права в России в 1861 году ничего не дала крестьянину. Земля помещиков осталась неприкосновенной. Ограбленные и доведённые до нищеты крестьяне были вынуждены идти в кабалу к тем же помещикам или наниматься к предпринимателям за гроши.

Капиталистическая промышленность царской России, получив в свои руки дешёвую рабочую силу, вступила к концу прошлого столетия в полосу подъёма. Гомель установил прочные экономические связи с другими частями России и стал быстро развиваться.

В 1879 году в Ново-Белице открывается спичечная фабрика Виттенберга «Везувий», на которой в 1900 году работало 304 человека и годовой оборот составлял 180700 руб.

В 1885 году князь Ф.И. Паскевич построил в Добруше большую писчебумажную фабрику. По данным статистики, в 1900 году на ней работало 900 человек, валовая продукция составляла в сумме l601700 руб.

В конце XIX столетия в Гомеле возникли чугунолитейные предприятия, заводы Фрумина (ныне им. Кирова) и Агроскина (ныне «Двигатель революции»). Большое развитие получили ремесленно-кустарные предприятия, годовой оборот которых составлял несколько миллионов рублей.

Начал формироваться рабочий класс. В 1912 году в Гомеле действовало 41 предприятие, в том числе: мелких лесопильных заводов — 6, чугунолитейных мастерских — 5, маслобойных — 3, лаковых — 1; медоваренных — 3, мыловаренных — 3, паровых мельниц — 2, крахмало-паточных предприятий — 2, пивоваренный завод, завод бетонных и мазаичных плит и другие.

Кроме этого, в Гомеле насчитывалось свыше 500 кустарно-ремесленных предприятий и заведений. Среди них: столярные, слесарные, шорные, кровельные, переплетные, портняжные, сапожные, шапочные, чулочные, багетные, колесные, гравёрные, ювелирные, часовые, чемоданочные, музыкальные мастерские, прачечные, бараночные, булочные, колбасные, кондитерские и прочие заведения. Большое количество в Гомеле было ремесленников-одиночек, особенно портных и сапожников.

На всех этих предприятиях было занято примерно 3,5 тысячи рабочих. Кроме того, насчитывалось около 10000 работников кустарных мастерских, строителей, чернорабочих. Предприятия были по-прежнему мелкие с весьма слабым техническим оборудованием. Самыми крупными являлись механические мастерские Либаво-Роменской железной дороги с 1200 рабочими и спичечная фабрика «Везувий», где трудилось 385 человек.

Металлообрабатывающая промышленность в валовой продукции Гомеля имела незначительный удельный вес. Без предприятий железной дороги она была представлена лишь чугунолитейными мастерскими Фрумина (ныне завод им. Кирова), в которых было занято 18 рабочих с годовым выпуском продукции на сумму 12400 рублей, и заводом Агроскина (ныне «Двигатель революции») с 17 рабочими, которые давали годовой продукции на сумму 12000 рублей.

Развитие промышленности способствовало росту торговли.

А всему этому содействовало строительство железных и шоссейных дорог. В 1873 году через Гомель была проведена Либаво-Роменская железная дорога, а в 1888 году — Полесская. Наличие этих железных дорог, судоходной реки Сож, а также шоссе Петербург — Киев превратило город Гомель в крупный экономический центр. Радиус действия гомельского рынка расширился. Он становится составной частью общероссийского рынка.

Об оживлённой торговой деятельности города Гомеля в то время можно судить по данным грузооборота железнодорожного и речного транспорта.

По сведениям статистического отделения при Могилёвском губернском управлении, в 1900 году с гомельской пристани вверх и вниз по реке Сож было отправлено 370810 пудов различных товаров и разгружено 356632 пуда груза. А в 1910 году с гомельской пристани было отправлено уже 3419879 пудов товара на сумму 3562667 рублей и принято l160117 пудов груза на сумму 3203915 рублей.

Ежегодно рос грузооборот гомельского железнодорожного узла. Если в 1909 году он составлял 4557000 пудов, то в 1911 году — 5124000 пудов, а в 1912 году — 7053000 пудов. На железнодорожной станции города в 1910 году продано 403112 пассажирских билетов.

Однако в своём промышленном развитии Гомель отставал от центральных районов России. Но, несмотря на это, переживал все процессы, связанные с наступлением империализма.

Вся торговля в городе находилась в руках крупных купцов-оптовиков, которые в погоне за наживой устанавливали выгодные им цены на одни товары, а другие бойкотировали, наживая при этом большое состояние. В конце XIX века в Гомеле возникает несколько синдикатов с большими капиталами. Эти синдикаты захватывают монополию по продаже леса, пеньки, льна и других товаров, держат в своих руках рынок.

Создаются акционерные и страховые общества, коммерческие банки и их отделения. Так появились отделения Орловского, Виленского и Минского частных коммерческих банков. Ряд предприятий Гомеля входил в состав общероссийских акционерных обществ. Московское лесопромышленное объединение владело на Гомельщине большим количеством лесоразработок и сплавляло древесину на юг России. Возникают оптовые базы и крупные торговые предприятия. По сведениям Могилёвской казённой палаты, в Гомеле в 1910 году насчитывалось 88 торговых предприятий l-3-го разряда, оборот которых составлял 21479383 рубля.

Большую роль в торговле играли ярмарки. Ежегодно в Гомеле проводились 3 ярмарки. Из них особенно выделялась крещенская. Она длилась 8 дней — с 1 по 8 января. Во время торгов оживлялась деятельность промышленников, скупщиков, ростовщиков. Оборот этой ярмарки доходил до 3-4 миллионов рублей. Здесь же заключались крупные сделки на покупку леса в Могилёвской, Черниговской и Минской губерниях и устанавливались цены на древесину для юга России.

Развитие торговли и промышленности содействовало росту городского населения. По данным статистики, численность населения Гомеля в 1858 году составляла 13659 человек, к 1880 году она выросла до 23646 человек, а через двадцать лет увеличилась до 44390 человек. К концу 1910 года в Гомеле проживало уже 79107 человек.

Но до Октябрьской социалистической революции Гомель не сложился как крупный промышленный город. Население Гомеля в то время по своему составу было неоднородным и состояло из городского пролетариата, ремесленников, крупных купцов, мелких торговцев, чиновников и духовенства. Здесь жили белорусы, русские, украинцы, евреи и другие национальности, Рост населения города происходил главным образом за счёт разорившихся крестьян окружающих деревень. Беднота, доведённая до крайней нищеты, в поисках заработка шла на постоянные или на отхожие промыслы в город.

В 1796 году царским правительством вводится в интересах помещиков и купцов так называемая «черта еврейской оседлости», в которую входит и Гомель. Евреям запрещается проживать в центральных районах России. В 1823 году издаётся распоряжение о выселении евреев из деревень Белоруссии.

Некоторую часть населения Гомеля составляли старообрядцы. Бежавшие от преследования московских царей за польский рубеж, они селились в окрестностях Гомеля. Находящийся вблизи города посёлок, ныне районный центр Ветка, был давнишним убежищем беглых из России. Вокруг была лесная глушь. Посёлок насчитывал в 1764 году около 20000 жителей. В этих местах одно время скрывался Емельян Пугачёв.

Часть старообрядцев поселилась в непосредственной близости к Гомелю, на том месте, где сейчас находится улица Комиссарова, Ильинская церковь, электростанция, деревообделочный завод, горпромкомбинат. Немного южнее в лесу старообрядцы образовали небольшой монастырь. Здания его давно уже нет. Всё застроено домами. Но за этой частью города до сих пор сохранилось в народе название «Монастырёк». По данным Всероссийской переписи населения 1897 года, в Гомеле проживало 6016 старообрядцев.

Положение основной массы населения Гомеля в эти годы было очень тяжёлое. Ремесленники и наёмные рабочие подвергались жесточайшей эксплуатации и постоянно находились в кабале у своих хозяев — заводчиков, купцов и ростовщиков. На многих предприятиях, в ремесленных мастерских рабочий день продолжался по 12-15 часов.

Нищета, бесправное положение трудового люда дополнялись ещё безработицей, неуверенностью в завтрашнем дне, подавлением национальной культуры, диким полицейским самоуправством и репрессиями предпринимателей и самодержавия. Каторжный труд, политическое бесправие, издевательства хозяев и мастеров — таковы кошмарные условия жизни рабочих гомельских предприятий в дореволюционное время. Вот что рассказывает о том времени старейший рабочий завода им. Кирова С.М. Брусованник:

«Hа месте, где сейчас высятся огромные корпуса станкостроительного завода им. Кирова, стояло небольшое низкое помещение, над дверями которого висела вывеска «Литейно-механический завод Фрумина с сыновьями». Внутри этого тесного помещения было темно и грязно от гари и копоти. Поздно вечером на улице так же темно. Сквозь небольшое окно виднеется мерцание уличной газовой лампы. На заводе мёртвая тишина. На голых нарах, настланных тут же в цеху, спят рабочие. Они только что легли после тяжёлого пятнадцатичасового труда. В это время, возвращаясь с очередной гулянки, зашёл на завод хозяйский сын. Сегодня он снова проигрался в карты и был сильно возбуждён. Глазами, красными от водки, он обвёл помещение цеха и, увидев спящих рабочих, рассвирепел. Схватил стоявшую недалеко палку и стал бить ею спящих рабочих, неистово крича: «Мерзавцы! Как вы смеете спать! За что вам мой отец платит деньги? Встать! Сейчас же марш на работу!»

Утомлённые, не успев отдохнуть, медленно идут рабочие на свои места. Когда поднялось солнце, на завод явился сам хозяин Фрумин. Он медленно обходит цеха и криком подгоняет рабочих, чтобы они работали быстрее.

Рабочие напрягают все свои силы, они вручную вертят тяжелый токарный станок. С их лиц капает пот. В цеху-клетушке тесно, грязно, негде повернуться, нет воздуха, нет воды. Некому было жаловаться. В городской думе такие же заводчики, как и Фрумины. А если и пожалуешься, возразишь, то завтра ты можешь очутиться за воротами завода, где тебя ждёт голодная семья и страшная, изнуряющая силы, безработица».

В грязных и низких помещениях, в одуряющей духоте трудились рабочие и на других предприятиях. Положение рабочего класса в дореволюционное время было настолько тяжёлым, что даже такой завзятый ставленник капитализма, как директор-распорядитель Добрушской бумажной фабрики Паскевича Стульчинский в книге-отчёте, изданной им в 1895 году, вынужден был признать, что рабочие трудятся в исключительно плохих санитарно-гигиенических условиях, по 12 часов в день, а 50 раз в году при переводе из одной смены в другую — по 18 часов. Имеют на протяжении года только 20-30 выходных дней при нищенской заработной плате (в среднем 61,8 копейки в день). Само собой разумеется, что рабочие не могли быть крепкими, полнокровными и претендовать на долговечность.

Чрезмерно тяжелы были условия труда и быта рабочих в многочисленных кустарных мастерских. Отсталость и раздробленность рабочих в кустарной промышленности, большое количество посредников, ростовщиков, скупщиков являлось причиной господства особо жестоких форм эксплуатации и закабаления рабочих, чрезвычайно низкого жизненного уровня.

На предприятиях и в кустарной промышленности работало много женщин. Их труд, как правило, оплачивался на 30-40 процентов, а часто и наполовину ниже, чем мужчин, занятых на тех же работах.

Капиталисты и фабриканты в погоне за прибылями беспощадно эксплуатировали не только взрослых, но и подростков, детей. По данным фабричной инспекции, удельный вес детей и подростков во всей массе рабочих цензовой промышленности составлял 14,1 процента. На отдельных предприятиях, как, например, на спичечной фабрике «Везувий» Виттенберга, 44,8 процента рабочих составляли дети и подростки. В возрасте от 8 до 15 лет они наравне со взрослыми работали по 12—14 часов в сутки и получали мизерную плату (2-3 рубля в месяц). Никакой охраны труда на фабрике не было. Помещение фабрики было грязное, без вентиляции. Рабочие дышали ядовитыми парами, выделяемыми серными растворами. Дети не имели возможности получить хоть какое-нибудь образование.

В своей книге «Фабричная гигиена», изданной в 1891 году, инспектор Варшавского округа В.В. Светловский так пишет о применении детского труда на спичечных фабриках царской России: «Работа малолетних на спичечных фабриках составляет для них вопрос жизни, и один известный гигиенист заметил, что они работают на этих фабриках не для того, чтобы доставлять хлеб своим семьям, а для того, чтобы доставлять хлеб гробовщикам». [1]

В тяжёлых условиях жила беднота. Недоедание, эпидемии, непосильный труд, безвыходная нужда подрывали их здоровье и увеличивали смертность. Жители Гомеля испытывали на себе не только экономический, но и политический, а также национальный гнёт.

Хорошо жилось только купцам, ростовщикам и заводчикам. Наживая на крови и поте рабочих и ремесленников огромные прибыли, они строили себе роскошные особняки и вели разгульную жизнь с кутежами, попойками и посещением домов терпимости. Их особняки утопали в роскоши. Например, дворец князя Паскевича имел 64 комнаты, огромные залы были украшены изысканной дубовой мебелью, мраморными статуями, драгоценным фарфором, коврами. Парк площадью в 22 гектара с огромными оранжереями, гротами принадлежал только господам. Вход в него жителям города был запрещён. Паскевич тратил ежегодно сотни тысяч рублей золотом. Эти деньги выколачивал с полуголодных крестьян своих имений и рабочих принадлежащей ему бумажной фабрики в Добруше.

В городской думе и управе сидели купцы и заводчики, которые не думали о благоустройстве Гомеля и нуждах населения. Больше всего они заботились о своих прибылях, ремонте и строительстве церквей. Характерен в этом отношении бюджет Гомеля. Доходная часть его в 1910 году составляла 309557 рублей, причём главными статьями дохода были налоги с населения, сборы с недвижимого имущества и скота. Видов налогов существовало много. Ими облагались даже владельцы собак.

Основная часть расходов городского бюджета шла на содержание полиции и городской управы. Так, из общей суммы расходов в 1910 году — 309557 рублей — на содержание полиции, городской управы, суда, пособие казне шло 186710 рублей; или свыше 60 процентов всего бюджета. В то же время на социально-культурные мероприятия отпускались мизерные средства. На народное образование, главным образом на содержание гимназии, расходовалось 17337 рублей, т. e. 5,6 процента городского бюджета. На здравоохранение, в том числе на содержание медицинской, санитарной и ветеринарной службы, выделялось всего лишь 11137 рублей, или 3,6 процента городского бюджета, что составляло на одного жителя Гомеля только 14 копеек в год.

Дореволюционный Гомель имел неприглядный вид с крайне запущенным городским хозяйством. В нём было 5986 строений, из них 225 каменных, принадлежащих городской управе, банкам, крупным купцам, заводчикам. Остальные 5761 строение представляли собой деревянные дома, мелкие полуразвалившиеся лачуги, мазанки.

Большинство населения Гомеля было неграмотным. Учиться могли только дети дворян, чиновников, богатых купцов и фабрикантов. Для детей же рабочих и ремесленников доступ в школы был закрыт. Не было ни одного высшего учебного заведения.

В городе были только одна больница и несколько приёмных покоев с 154 койками. Врачей было мало. В 1915 году в Гомеле и уезде на одного врача приходилось 30000 населения. Да и эти врачи занимались частной практикой, лечили главным образом богатых, которые могли заплатить за приём. Народ же пользовался услугами знахарок и бабок. Об охране матери и ребёнка не могло быть и речи. В городе часто вспыхивали эпидемии тифа, натуральной оспы, холеры. Много людей болело туберкулёзом, трахомой и другими болезнями. Смертность, особенно среди детей, была очень большой. Этому способствовало также антисанитарное состояние города, вызывавшее инфекционные заболевания.

Благоустройством города власти не занимались. Хозяйство было запущено. Из 146 улиц замощена была только незначительная часть, а тротуары проложены лишь по одной Румянцевской улице.

В «3аписках Северо-Западного отдела императорского русского географического общества», изданных в 1911 году, помещён очерк, в котором есть такое описание дореволюционного Гомеля: «От мужской гимназии до линии железной дороги раскинулась целая часть города, носящая название Полесского переезда или Горелого болота. Место порядочно распланировано и густо застроено хорошими домами. Но на улицах невылазная грязь, на некоторых из них целое лето стоят большие лужи гнилой воды. Тут же, почти в центре города, обширное «горелое болото» густо поросло кустарником, осокой, тростником. В нём купаются свиньи, утки, гуси, бабы полощут белье, ребята ловят черепах! Обыватели так уже сроднились со своим болотом, так привыкли к пению лягушек, что если бы «Горелое болото» высохло, они непременно пожалели бы его». [2]

Неприглядную картину представляли и многие другие кварталы, утопавшие в грязи, нечистотах и темноте. В центре города, там, где сейчас площадь им. В.И. Ленина, размещалась базарная площадь. Посредине её стоял костёл. В том месте, где сейчас стоит здание областного театра, к ней примыкали толкучка и расположенные прямоугольником торговые ряды с двусторонними лавочками, киосками, рундуками и обжорными столами. Площадь не была замощена. В дни торгов её буквально забивали возами, лошадьми и т. д. В весеннее и осеннее время здесь стояла непролазная грязь, а в летнюю сухую погоду над площадью носились огромные тучи пыли.·Ни какого санитарного надзора не было.

Тут же рядом, между Фельдмаршальской (ныне Пролетарской) и Замковой (ныне проспект им. В.И. Ленина) улицами, находился большой ров. Здесь в убогих, грязных лачугах ютилась еврейская беднота. Разорённое и лишённое прав еврейское население объединялось в свои кагальные (национально-религиозные) организации. Отсюда это место и получило название Кагального рва. Из среды еврейского населения выделялись зажиточные слои. Богатые евреи имели свои торговые лавки, питейные заведения, кустарные предприятия, арендовали мельницы, давали деньги в долг под проценты. Еврейская беднота попадала к ним в полную зависимость.

Ещё хуже было на окраинах города, где царила беспросветная нищета и постоянная грязь. Северо-восточная окраина города, носившая название «Кавказ» (очевидно, из-за рельефа местности), мало чем отличалась от Кагального рва. На откосах оврагов в крошечных убогих лачужках, мазанках, а то и просто в пещерах жила городская беднота — ремесленники, рыбаки, рабочие пристани.

Район, границами которого служили Кузнечная улица (ныне Интернациональная), линия железной дороги, конный рынок и Замковая (ныне проспект им. В.И. Ленина), в народе назывался «Америкой». Эта часть города была густо заселена ремесленниками, кустарями-одиночками. Замковая улица в то время была узкой, застроенной одноэтажными домами. Здесь было много сапожных, портняжных, часовых, парикмахерских, пекарен, колбасных и разных мелких лавочек. В начале этой улицы стояла каменная колокольня (теперь там пожарная команда), построенная в начале XIX века.

Ближе к вокзалу район улиц Генеральской (ныне Красноармейская), Минской, Кондукторского переулка был заселен почти исключительно железнодорожными рабочими и служащими. На этих улицах весной и осенью было столько грязи, что трудно было по ним проехать и даже пройти.

Более благоустроенной выглядела Румянцевская улица (теперь Советская) . Она была застроена двух- и трехэтажными каменными зданиями с балконами. Здесь размещались банки, конторы акционерных обществ, магазины. Тут же, недалеко от базарной площади, за спуском к реке (Киевский), находилось двухэтажное здание городской думы. Улица была замощена булыжником, а тротуары цементными плитами. Через неё проходила главная магистраль шоссейной дороги Петербург-Киев. Улица эта тянулась до воинских казарм (на этом месте теперь построено здание фабрики «Труд») и заканчивалась зданием тюрьмы. Дальше, по обеим сторонам шоссейной дороги, простиралось обширное поле, на котором невдалеке друг от друга: находились два кладбища, из них одно еврейское. В начале Румянцевская улица и прилегающие к ней Боярская (ныне Свердлова) и Миллионная (теперь Белецкого) были застроены домами-особняками. Здесь проживала городская знать: купцы, заводчики, высшие чиновники и духовенство.

В этом же районе размещались женская гимназия, духовное училище и купеческий клуб. Мясницкая и Базарная улицы (ныне Трудовая и Коммунаров) застраивались преимущественно разбогатевшими евреями. На углу Мясницкой и Румянцевской улиц находилась гостиница «Савой».

От базарной площади, являясь как бы естественным продолжением Румянцевской улицы, проходила Фельдмаршальская улица (ныне Пролетарская). Она оканчивалась у деревянного моста через реку Сож. Эта улица с прилегающими к ней небольшими улочками и переулками была почти сплошь заселена старообрядцами. Весь этот район когда-то носил название Спасской Слободы. В центре стояла старообрядческая церковь и около схода к реке (Ильинский спуск) — Ильинская церковь, построенная ещё в XVIII веке.

Вдоль шоссейной дороги за рекой Сож растянулась Ново-Белица. С 1777 года по 1854 год посёлок Ново-Белица считался уездным городом, а затем был присоединён к Гомелю как предместье. По сведениям Могилёвского государственного архива, в Ново-Белице в тот период проживало 2649 человек. Насчитывалось 328 домов, из них один каменный. Жители занимались хлебопашеством, огородничеством на арендуемой от городской думы земле. Большая часть населения работала, по найму у промышленников, некоторые занимались извозом табака и других продуктов в разные места, а летом — сплавом леса по течению реки Сож. Многие уходили на отхожие промыслы в Варшаву и другие города. В Белице насчитывалось 10 питейных домов, одна корчма и 22 небольшие торговые лавки.

Положение рабочих было тяжёлое. Они страдали не только от эксплуатации и гнета местных купцов и заводчиков, но также и от политического бесправия и произвола царских властей.

Боясь классовой солидарности рабочих разных национальностей, царское правительство проводило политику насильственного обрусения, разжигало национальную вражду, устраивало еврейские погромы. Религия и водка служили царским властям средством закабаления и одурманивания народных масс. Очагов культуры: театра, клубов, общественных библиотек для рабочих не было. Имевшиеся в городе три клуба: дворянское собрание, офицерское собрание, купеческий клуб, обслуживали только городскую знать — купцов, заводчиков, офицеров, высших чиновников. Трудящимся доступ в эти клубы был закрыт. Зато трактиры, «монопольки», пивные лавки, церкви, молитвенные дома были почти на каждом шагу. В Гомеле насчитывалось монастырей, церквей, синагог, молитвенных домов 44, харчевен и трактиров 160, пивных лавок 47 и большое количество так называемых «закусочных».

Передовые рабочие гомельских предприятий не могли мириться с бесправием и бесчеловечной эксплуатацией. Они стали сообща давать отпор предпринимателям, начали организовываться в кружки, союзы, добиваться улучшения жизни и условий труда.

Широкий размах рабочего движения в России в 80-х годах XIX века оказал большое влияние на развитие стачечной борьбы в Гомеле. Первыми начали борьбу рабочие мастерских Либаво-Роменской железной дороги. В 1886 году вспыхнула крупная забастовка, в которой участвовало свыше 500 рабочих мастерских. Рабочие требовали улучшения условий найма и труда. Забастовку поддержали рабочие других гомельских предприятий.

О силе этого выступления говорит тот факт, что для подавления забастовки были стянуты войска и полицейские части из других городов. Из Могилёва на усмирение выезжал сам генерал-губернатор.

Хотя забастовка была подавлена царскими войсками и полицией, она показала организованность и стойкость рабочих мастерских и солидарность с ними рабочих других предприятий.

Царское самодержавие жестоко преследовало всех, кто принимал участие в революционных кружках и забастовках. Участникам их грозила тюрьма, ссылка в Сибирь и даже смертная казнь. Но, несмотря на это, передовые рабочие Гомеля объединялись в кружки и, тщательно соблюдая конспирацию, вели среди трудящихся революционную пропаганду.

В 1894 году вновь забастовало 700 рабочих мастерских Либаво-Роменской железной дороги. Под влиянием Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», созданного В.И. Лениным в 1895 году, стали возникать социал-демократические организации вo многих городах России, в том числе в Минске, Гомеле, Бресте и других городах Белоруссии. В 1897 году в Гомеле была создана первая социал-демократическая группа, под руководством которой в мае 1899 года прошла забастовка рабочих железнодорожных мастерских. Рабочие требовали повышения заработной платы и предоставления льгот для своих семей при проезде по железной дороге. Гомельская социал-демократическая группа в своих воззваниях, которые тайно печатались на гектографе, призывала бастующих проявить выдержку и стойкость.

Ведя большую подпольную работу, социал-демократическая группа накапливала опыт руководства политической борьбой, помогала трудящимся массам Гомеля лучше организоваться и готовила их к решительной схватке с царским самодержавием. Под её руководством стачки проходили более организованно. Наряду с экономическими требованиями рабочие стали предъявлять и политические: свободу слова, печати, собраний.

Рабочие и ремесленники Гомеля, как и других городов, были бесправны. У них не было тогда ни профессиональных союзов, ни каких-либо других организаций, которые бы защищали их от безудержной эксплуатации капиталистов и произвола царских властей.

Социал-демократические организации стали организовывать маёвки. Местом проведения их рабочие избрали Чёнки и Мельников луг (ныне Пролетарский). По инициативе социал-демократической группы, в 1901 году в Гомеле была проведена демонстрация, во время которой рабочие выдвинули революционные лозунги. Основным из них был — «Долой царское самодержавие!».

Осенью этого же года под руководством социал-демократической группы прошла стачка столяров. Члены группы организовали сбор средств рабочих Гомеля для оказания материальной помощи бастующим. Объявили забастовку также рабочие спичечной фабрики «Везувий» и других предприятий.

В то время, когда социал-демократические организации вели большую работу по сплочению рабочего класса, Бунд (еврейская националистическая, мелкобуржуазная организация, возникшая в 1897 году в западных районах России) раскалывал рабочее движение. Бундовцы сеяли среди еврейских ремесленников и отсталых рабочих недоверие к другим национальностям, затемняли их политическое сознание, отвлекали от политической борьбы с царским самодержавием. Ведя непримиримую борьбу против дезорганизаторской деятельности Бунда и всех враждебных марксизму группировок, социал-демократы прилагали усилия по мобилизации рабочего класса на борьбу с царизмом.

Революционное движение в Гомеле в 1901 году принимает большие размеры. Могилёвский губернатор, напуганный стачками, объявил Гомель на положении усиленной охраны. Полиции были даны специальные указания применять суровые меры для подавления уличных «беспорядков». Царские власти начали посылать против рабочих не только полицейские, но и крупные военные силы. Много передовых рабочих было посажено в тюрьмы, отправлено в ссылку. Но даже самые суровые репрессии царских сатрапов не испугали рабочих. Революционное движение в Гомеле росло и крепло.

l мая 1902 года рабочие гомельских предприятий отметили этот день однодневной политической стачкой, митингами и собраниями рабочих.

28 ноября 1902 года в знак солидарности с ростовским пролетариатом снова вспыхнула политическая стачка гомельских рабочих, в которой участвовало около тысячи человек. На улицах города проходили митинги и собрания, имело место столкновение рабочих с полицией и войсками.

В 1903 году рабочее движение в Гомеле приняло ещё больший размах. В марте 1903 года проведена однодневная политическая забастовка в знак протеста против расстрела рабочих Златоуста. Майские дни 1903 года отмечены в Гомеле массовыми политическими стачками и демонстрациями.

Большую помощь в развёртывании революционного движения оказала ленинская газета «Искра». Гомельские социал-демократы с первых дней выпуска газеты распространяли её среди рабочих города, использовали статьи Ленина, напечатанные в «Искре», для агитационной работы и в борьбе против «экономистов», бундовцев и других врагов марксизма. Газета «Искра», нелегальная социал-демократическая литература доставлялись в Гомель из-за границы.

«Искра» пользовалась огромным авторитетом среди рабочих гомельских предприятий. Её читали в кружках на предприятиях, в домах Залинейного района, в Кагальном рве и на Кузнечной улице, так называемой «Бирже». Гомельские социал-демократы-искровцы распространяли политическую литературу и прокламации всевозможными способами. Они подкидывали их в базарные дни в крестьянские возы, вывешивали на заборах, на стенах в цехах предприятий, в казармах. «Искра» уделяла большое внимание революционному движению в Гомеле. В восьми номерах помещены статьи о Гомеле. В №40 от 15 мая 1903 года, например, опубликована такая информация о Гомеле:

«…3a последнее время деятельность местной организации значительно оживилась. Уже более месяца здесь работает хорошо поставленная типография. За март месяц ею выпущено до 7000 прокламаций и листков: по поводу 1-го марта, две злободневные прокламации, одна к крестьянам; одна об убийстве провокатора в Бобруйске, одна к интеллигенции и одна по поводу златоустовской бойни. Прокламации читаются всюду и везде: в парикмахерских, в ресторанах, на улице. Полиция рвёт и мечет, разыскивая типографию; по улицам день и ночь расхаживают патрули солдат с заряженными ружьями, за поднадзорными по пятам ходят сыщики, люди из общества возмущаются «демократами», местные чинодралы из судейских не погнушались бы явиться в роли спасителей отечества и стараются вынюхать местопребывание типографии. Особенным усердием отличается в этом патриотическом деле бывший учитель гимназии, а теперь мировой судья А. Мельников. Тем не менее, несмотря на все препоны и преграды, гомельские рабочие фактически обладают свободой слова и свободой сходок. Часто здесь устраиваются массовые собрания до l000 человек, сильно развита партийная дисциплина: достаточно было одной прокламации, чтобы более l000 человек бросило работу, выражая свою солидарность с златоустовскими рабочими». [3]

В июле 1903 года состоялся II съезд РСДРП, который основал революционно-марксистскую партию рабочего класса, партию большевиков.

После II съезда РСДРП в Гомеле стали возникать новые социал-демократические организации. Они устанавливали прочные связи с рабочими массами, проводили большую пропагандистскую работу. Одна из таких организаций была создана в мастерских Либаво-Роменской железной дороги. Но они на первых порах действовали разрозненно. В связи с ростом и расширением деятельности социал-демократических орГанизаций встала необходимость их объединения и создания единого руководящего органа.

Центральный комитет РСДРП учёл эту необходимость и в январе 1904 года организовал Полесский комитет РСДРП, в который вошли социал-демократические организации Гомеля, Могилёва, Новозыбкова, Оргии, Клинцов и других городов. Местопребывание комитета было первое время в Гомеле и в Новозыбкове, а затем только в Гомеле.

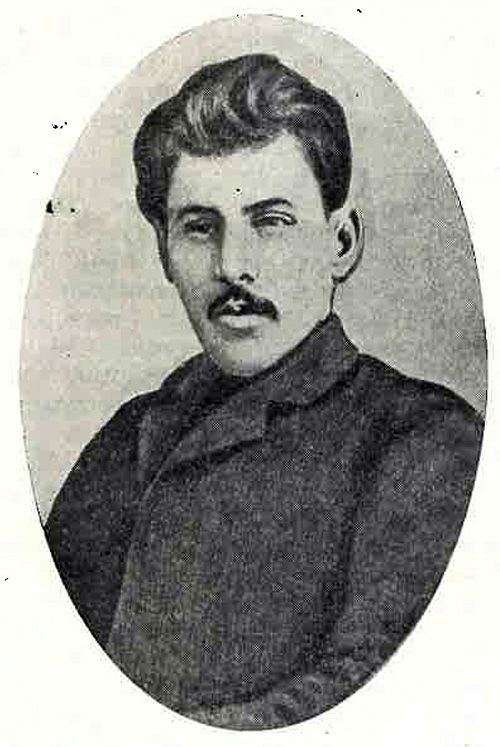

Одним из организаторов Полесского комитета был М.К. Владимиров. [4] В мае 1903 года по поручению В.И. Ленина Владимиров вёл активную организационную и агитационную работу по созданию и укреплению большевистских организаций в Гомеле.

Квартира Владимирова на Аптечной улице (ныне им. Жарковского) в Гомеле была главным штабом, где встречались все революционно настроенные рабочие. Владимиров часто бывал в мастерских Либаво-Роменской железной дороги, проводил среди рабочих беседы, читку газеты «Искра» и листовок РСДРП. Полесский комитет РСДРП в тяжёлых условиях подполья завоёвывает авторитет, становится организатором масс в борьбе с царизмом.

В начале 1904 года в Гомеле была уже большая социал-демократическая организация во главе с Полесским комитетом РСДРП. В марте 1904 года ЦК РСДРП организовал Северо-Западный комитет, который охватил своим влиянием Минскую, Виленскую, Сморгонскую, Бобруйскую, Витебскую и другие социал-демократические организации. Эти два комитета являлись основными центрами социал-демократических организаций в Белоруссии.

В.И. Ленин внимательно следил за работой Полесского комитета и направлял его работу. В августе 1904 года В.И. Ленин, находясь в это время в эмиграции, написал и направил в Гомель личное письмо М.К. Владимирову.

В начале этого письма говорится:

«Дорогой товарищ! Получил Ваше последнее письмо. Пишу по старому адресу, хотя боюсь, что письма не доходят, на предыдущее письмо было отвечено довольно обстоятельно. То товарищеское доверие, которое видно во всех Ваших письмах, побуждает меня написать Вам лично. Письмо это пишется не от коллегии и не для комитета».

Далее в этом письме даётся подробный анализ внутрипартийного положения и приводятся доводы о необходимости созыва нового съезда.

В конце своего письма В.И. Ленин пишет: «Относительно литературы товарищ из ЦК, с которым об этом шла беседа, ответил, что в ваш комитет литература доставляется аккуратно. Очевидно, какая-нибудь путаница. Людей посылали вам дважды, но в России их направляли в другие места. Постараемся прислать новинки с оказией.

С товарищеским приветом Ленин» [5].

H.К. Крупская по поручению В. И. Ленина 2 января 1904 года писала члену ЦК партии Г.М. Кржижановскому о необходимости оказания помощи Полесскому комитету.

В марте и сентябре 1904 года H.К. Крупская писала М.М. Литвинову, чтобы тот немедленно выехал в Гомель для связи с Полесским комитетом, а также об высылке людей и литературы.

В письме в сентябре 1904 года H.К. Крупская писала М.М. Литвинову: «He может ли кто съездить при случае в Полесский комитет. В Гомеле Шенфинкель (М.К. Владимиров.— С. Л.). Он всё время держится большинства, хотя неосведомленность там страшная. Недурно было бы завоевать этот комитет». [6]

М. Литвинов по заданию заграничного бюро ЦК партии в октябре 1904 года прибыл в Гомель и передал Полесскому комитету Обращение совещания 22 большевиков в Женеве, ставшее программой борьбы за созыв III съезда партии.

Полесский комитет стоял на ленинских позициях и 5 марта 1905 года принял резолюцию об участии в работе III съезда партии. Под руководством Полесского комитета социал-демократические группы Гомеля ещё больше окрепли в организационном отношении. Они проводили большую политическую работу среди гомельских рабочих и крестьян ближайших деревень. От Полесского комитета социал-демократические группы Гомеля и других городов получали листовки и прокламации, которые печатались в тайных типографиях.

В период 1902-1905 годов в Гомеле работали две подпольные типографии. Одна из них находилась на углу Гуменной и Троицкой улиц. Размещалась она в полуразрушенном доме, во дворе торговца лесом. Хозяин дома даже не подозревал, что у него печатаются «крамольные» листовки. Оборудование такой типографии было несложным. Оно представляло собой один чемодан, где размещалась походная касса со шрифтом. Печатный станок заменял закрытый кухонный стол. Затем эта типография по конспиративным соображениям была переведена на Столярную улицу. Эта типография просуществовала до 6 января 1905 года.

Другая типография находилась в Кузнечном переулке, в доме портного Либермана. Сам хозяин принимал участие в работе типографии и, сидя за работой в передней комнате, условным сигналом предупреждал подпольщиков об опасности. Работа типографии была налажена хорошо, но 14 сентября 1904 года она была разгромлена. Полиция (очевидно, по доносу провокатора) ворвалась в дом в тот момент, когда в типографии печатали листовки три подпольщика. Либерман успел дать условныЙ сигнал. Подпольщики выскочили через окно, но были пойманы и арестованы.

В 1904 году впервые в Белоруссии в типографиях Полесского комитета были отпечатаны и распространены работы В И. Ленина «K деревенской бедноте», «Революционный авантюризм» и другие. Набирал их член подпольной организации, рабочий-наборщик Семён Суздальцев. В 1904 году в Гомеле начала выходить небольшого формата подпольная большевистская газета «Полесский листок» — орган Полесского комитета РСДРП.

Оригиналы «Полесских листков» № l, 2, 3, 4 сохранились до наших дней и находятся в Гомельском областном краеведческом музее. В условиях тяжелого полицейского террора подпольными типографиями Полесского комитета было отпечатано около 150 тысяч экземпляров прокламаций, листовок и брошюр.

Но массово-политическая работа гомельских социал-демократов тормозилась раскольническими действиями меньшевиков, бундовцев, этих отъявленных опортунистов и врагов рабочего движения. Не все социал-демократические организации Гомеля были едины по своим взглядам. Внутри них шла острая борьба между большевиками — сторонниками Ленина, и меньшевиками.

С самого начала своей деятельности Полесский комитет РСДРП стал на ленинские позиции. За время своего существования он многое сделал по разоблачению реакционной идеологии меньшевиков, бундовцев, эсеров, белорусских буржуазных националистов.

Разоблачая меньшевиков и бундовцев, В.И. Ленин в мае 1905 года писал: «После II съезда наш Центральный Комитет повел не националистическую политику, а заботился об образовании таких комитетов (Полесский, Северо-Западный), которые объединили бы в одно целое всех местных рабочих…». [7]

Начавшаяся в 1904 году русско-японская война, затем поражение царских войск, явившееся следствием отсталости страны и гнилости царизма, ухудшение положения трудящихся усилили революционное движение рабочего класса России. Гомельские большевики с первых дней войны разъясняли трудящимся массам её империалистический, антинародный характер. Они призывали народ не поддерживать в этой войне царя и буржуазию.

К началу 1905 года Гомель уже занимал видное положение в революционном движении в Белоруссии. События 9 января 1905 года в Петербурге всколыхнули всю Россию и положили начало первой русской революции.

Весть о кровавом злодеянии царизма быстро докатилась до Гомеля и вызвала среди рабочих возмущение и негодование. Полесский комитет, который поддерживал постоянную связь с ленинской газетой «Вперед», выпустил несколько тысяч листовок: «Товарищи рабочие!», «Ко всем рабочим», «Царь и народ», «Началось». В них освещалась героическая борьба пролетариата столицы и призывались рабочие ответить на кровавые злодеяния царского самодержавия всеобщей забастовкой. Трудящиеся массы Гомеля горячо откликнулись на призыв социал-демократических организаций.

12 января 1905 года состоялось созванное Гомельской социал-демократической организацией многолюдное собрание рабочих железной дороги и других предприятий, посвящённое событиям 9 января. С яркой речью на этом собрании выступили М.К. Владимиров и представители петербургских рабочих. Собрание призвало к всеобщей забастовке. 16 января в Гомеле прекратили работу почти все предприятия. К бастующим присоединились рабочие мелких мастерских, служащие контор, банков.

В эти дни проведена мощная политическая демонстрация под лозунгами: «ДолоЙ самодержавие!», «Долой войну!». Произошло столкновение с полицией, в результате которого было убито и ранено несколько человек.

Массовая забастовка продолжалась 6 дней и была подавлена только 22 января. Под влиянием революционных выступлений рабочих Гомеля в ряде деревень уезда вспыхнули крестьянские восстания. Крестьяне требовали возвращения участков, отрезанных у них во время реформы 1861 года, громили помещичьи имения и захватывали их земли.

Для подавления забастовок рабочих и восстаний крестьян царское правительство бросало войска, отряды полицейских, стражников и урядников. Так, в деревню Закружье, Гомельского уезда, где вспыхнуло крестьянское восстание, выехала карательная экспедиция во главе с могилёвским вице-губернатором.

Но ни угрозы, ни ссылки, ни тюрьмы, ни жестокие репрессии не смогли сломить революционного духа рабочих и крестьян. Стойко и дружно вели они борьбу со своим вековым врагом — царским самодержавием.

Во главе революционного движения стояли большевики. Они развернули широкую агитационную работу среди рабочих предприятий Гомеля, разъясняя им сущность капиталистического строя и призывая народ к свержению царского самодержавия. Революционная борьба рабочего класса всё более нарастала и принимала острый политический характер.

Состоявшийся в апреле 1905 года в Лондоне под pyководством В.И. Ленина III съезд РСДРП определил тактические задачи большевиков в буржуазно-демократической революции. В работе III съезда в качестве делегата от Полесского комитета участвовал с правом решающего голоса М.К. Владимиров.

После съезда М.К. Владимиров возвращается в Гомель и проводит большую организационную работу. В конце мая 1905 года Полесским комитетом был созван съезд организации РСДРП Полесского района. В его работе активное участие принимала Гомельская городская организация РСДРП, в рядах которой к этому времени уже насчитывалось более 300 человек.

Несмотря на ожесточённое сопротивление меньшевиков, съезд одобрил тактическую линию большевиков и принятый в ленинской формулировке первый параграф Устава, признал ЦК, избранный III съездом партии.

В.И. Ленин внимательно следил за деятельностью социал-демократических организаций Полесского района, вёл переписку с комитетом, беспокоился исходом борьбы между большевиками и меньшевиками по вопросу о решениях III съезда партии. Выражая недовольство отсутствием на съезде Полесского района представителя ЦК, В.И. Ленин в июле 1905 года в своем письме к членам ЦК писал: «…в Полесье на съезде никого не было. Скандал. Они чуть не отпали!..». [8]

После III съезда РСДРП и съезда организаций Полесского района деятельность Гомельской городской социал-демократической организации развернулась с ещё большей силой. Большевики Гомеля, вооружённые решениями III съезда партии, на подпольных квартирах, в лесу близ Чёнок, на Мельниковом лугу проводили тайные рабочие собрания, маёвки и митинги. На них распространяли марксистскую литературу, разоблачали раскольническую, двурушническую политику меньшевиков и бундовцев и призывали рабочих к сплочению своих сил для борьбы против царского самодержавия.

Готовясь к вооруженному восстанию, гомельская организация РСДРП создала несколько боевых отрядов, организовала тайные склады оружия и установила конспиративные явки, пароли и сигналы боевых тревог. С полным основанием делегат от Полесского комитета М.К. Владимиров ещё на III съезде Российской социал-демократической рабочей партии, отстаивая ленинскую установку о необходимости вооружённого восстания, говорил:

«Среди рабочих всё более часто и открыто проявляется желание дать массовый отпор полицейским насильникам, реагировать силой на обыски и шпионаж. Нашему К-ту (комитету.— С. Л.) пришлось даже пойти уже навстречу этому общему настроению, и в одной прокламации отмечалось, что на насилия мы будем отвечать насилиями.

Что касается тактики открытого выступления, то я должен обратить внимание на то, что сами рабочие фактически дошли уже до этого, и организации очень часто приходится только констатировать уже завоеванную позицию. Я приведу пример из нашей гомельской жизни, который, мне кажется, будет очень поучительным в смысле картины настроения рабочих. У нас, в Гомеле, имеется одна улица (Кузнечная, ныне Интернациональная,— С. Л. ), которая буквально принадлежит рабочим и которую они отвоевали шаг за шагом. Она принадлежит им всецело. На ней ежевечерно собираются чуть ли не все рабочие. Сюда являются дежурные агитаторы и пропагандисты, члены организации, здесь раздается литepaтypa». [9]

В дни первомайских праздников 1905 года стачки и демонстрации носили ещё более массовый характер и отличались своей организованностью и политической активностью. В честь первомайского праздника гомельские большевики организовали всеобщую забастовку и мощную демонстрацию рабочих и ремесленников под лозунгом — «Долой царское самодержавие!». 3 мая объявили забастовку рабочие чугунолитейных мастерских Фрумина и Агроскина.

12-13 мая под руководством Полесского комитета прошла всеобщая забастовка рабочих и ремесленников Гомеля и Ново-Белицы. В эти дни все магазины, заводы, мастерские были закрыты, а на улицах и площадях проходили многолюдные митинги и демонстрации с лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует революция!». В ряде мест происходили стычки демонстрантов с войсками и полицией. В одной из таких стычек на Кузнечной улице был убит казаками молодой рабочий. Похороны его превратились в мощную демонстрацию протеста, в которой участвовало около 8 тысяч рабочих.

В течение лета 1905 года на ряде предприятий Гомеля неоднократно вспыхивали мощные стачки рабочих. Они являлись отзвуком происходящих в стране революционных событий. 20 июня в Гомеле рабочие вышли на улицу и организовали на базарной площади многолюдный митинг в знак протеста против кровавой расправы царских опричников с рабочими Иваново-Вознесенска, Лодзи, Варшавы и других городов.

В октябре 1905 года революционное движение, с огромной силой развернувшееся по всей России, вылилось во всеобщую политическую забастовку. 10—14 октября в Гомеле произошло наиболее крупное выступление рабочих против царского самодержавия.

l0 октября под руководством Гомельской организации РСДРП на предприятиях города прошли собрания рабочих, на которых было принято единодушное решение объявить на следующий день политическую стачку. Утром 11 октября рабочие вышли на улицу с красными знамёнами и лозунгами: «Долой царское самодержавие!», «Да здравствует революция!». К середине дня демонстрация, в которой участвовало свыше 10 тысяч человек, вышла на базарную площадь, где состоялся митинг. Здесь было принято решение объявить всеобщую забастовку. Тут же был избран забастовочный комитет в составе 15 человек. Первыми 12 октября прекратили работу и начали забастовку l200 рабочих мастерских Либаво-Роменской железной дороги. Их поддержали рабочие других предприятий. Забастовка носила политический характер и стала всеобщей.

Городские власти и буржуазия обратились к могилёвскому губернатору с просьбой прислать подкрепление. В Гомель начали стягиваться полицейские и жандармские части из других городов. Прибыли казаки.

14 октября состоялась другая мощная демонстрация трудящихся Гомеля. Купцы и фабриканты, подпоив банду босяков и хулиганов, пытались натравить их на демонстрантов. Но рабочие дали дружный отпор чёрной сотне. Тогда на помощь этой банде прискакали казаки, вышли из засады полицейские. Они открыли по демонстрантам огонь. Произошла вооруженная схватка рабочих с полицией и казаками, во время которой было убито 7 рабочих.

Напуганный всероссийской октябрьской стачкой, царь издал 17 октября манифест, который являлся обманом и имел целью отвлечь трудящихся от революционной борьбы.

Большевики Гомеля, когда до них дошла весть о царском манифесте, организовали на базарной площади 20 октября многолюдный митинг, на котором призывали трудящиеся массы города продолжать борьбу за свержение царского самодержавия.

Царское правительство с целью ослабления революции и разъединения народных сил приняло ряд провокационных мер. Из босяков, люмпен-пролетариев, спекулянтов, мясников полиция создала бандитские черносотенные организации. Они из-за угла убивали революционеров, революционно настроенных рабочих и обстреливали народные демонстрации.

По заданию полиции черносотенные банды в ряде городов организовывали еврейские погромы. Большой погром по заданию могилёвского губернатора готовился в Гомеле. Но железнодорожники и рабочие предприятий, организовав боевую дружину из 300 вооружённых человек, дали достойный отпор черносотенцам. Погром был предотвращён.

В ноябре революционное движение в Гомеле, как и в других городах России и Белоруссии, продолжало развиваться. 15 ноября гомельские почтово-телеграфные рабочие и служащие присоединились к всероссийской стачке почтово-телеграфных работников. Забастовку поддержали железнодорожники и рабочие других предприятий.

В декабре революционная борьба рабочего класса приняла наиболее острый политический характер. В эти дни героический пролетариат Москвы поднял вооружённое восстание против царского самодержавия. Гомельская социал-демократическая организация поддерживала связь с партийными организациями крупнейших городов России, в том числе Москвы, Петербурга, Минска, Могилёва и других.

События в Москве нашли горячий отклик среди трудящихся Гомеля. Сюда приехали представители Московского Совета рабочих депутатов. Они выступали на собраниях и митингах и призывали гомельских рабочих поддержать вооружённое восстание московского пролетариата.

8 декабря 1905 года забастовали рабочие и служащие Либаво-Роменской и Полесской железных дорог. Вскоре прекратили работу все предприятия города. Началась всеобщая забастовка. Руководила ею социал-демократическая организация Гомеля.

Бастующие избрали комитет делегатов, который действовал как зачаток революционной власти. Влияние этого комитета было настолько велико, что по его указанию прекратилось всякое движение на Полесской и Либаво-Роменской железных дорогах. Он захватил железнодорожный телеграф, руководил стачкой, управлял Гомельским железнодорожным узлом. В распоряжении комитета была крепкая боевая дружина из рабочих. Она охраняла порядок на станции и вела борьбу с черносотенными бандами. По его распоряжению начальник станции Гомель был отстранён от работы и арестован. Комитет установил связи с некоторыми воинскими частями и готовился к вооруженному выступлению для захвата власти в городе.

10 декабря бастующие Гомеля обратились через комитет ко всем железнодорожникам со следующей телеграммой:

«Товарищи! Бастуйте единодушно! Станция Гомель-Полесская бастует, телеграф также. Либаво-Роменская также. Все поезда задерживаются в Гомеле. Войска на стороне народа!». [10]

Насмерть перепуганная администрация дороги и органы царской охранки слали во все концы — департаменту полиции, министерству путей сообщения, могилёвскому губернатору тревожные телеграммы. «Министpy путей сообщения. 15 декабря 1905 г. Отправка поездов на Гомель прекращена вследствие захвата участка железной дороги рабочими гомельских мастерских. По полученным здесь, в управлении Либаво-Роменской железной дороги, сведениям, участок Гомель-Жлобин захвачен рабочими мастерских. Прежние начальники служб смещены, избраны новые. За начальника управления Либаво-Роменской железной дороги Михайлов».

В телеграмме департаменту полиции сообщалось, что «на станции Гомель ежедневно проходят митинги с участием посторонних, что местные военные и жандармские власти оказались бессильными. Необходима немедленная присылка войск».

В телеграмме могилёвскому губернатору говорилось: «Участок Жлобин-Гомель находится в руках революционеров. Необходимы самые решительные меры для восстановления там порядка и очищения станции от мятежников». [11]

Царское правительство сосредоточило большие полицейские силы и войска для подавления восстания. Из Прибалтики в Гомель прибыла карательная экспедиция генерала Орлова. Напуганный размахом восстания министр внутренних дел Дурново дал такое телеграфное распоряжение виленскому генерал-губернатору: «Согласно повелению его величества, генералу Орлову действовать при подавлении мятежа самыми решительными мерами, применяя оружие без всякого снисхождения. Такой образ действия особенно необходим в Гомеле». [12]

Рабочие Гомеля держались дружно. В первых рядах революционного восстания стояли железнодорожники — наиболее многочисленный и организованный отряд пролетариата Гомеля. Они вносили в восстание боевой дух, стойкость и организованность. Под руководством большевиков рабочие железнодорожных мастерских установили на линии дороги и станциях революционный порядок. По пути следования карательных отрядов железнодорожники всюду оказывали им упорное сопротивление.

О героической борьбе железнодорожников в декабрьском восстании говорят не только сохранившиеся документы, но и живые свидетели. Старый кадровый рабочий, участник революционного движения 1905—1907 гг. А.А. Лимонтов, ранее работавший в гомельских железнодорожных мастерских (ныне вагоноремонтный завод), так рассказывает об этих событиях:

«Рабочие наших мастерских во время этой забастовки держались стойко и дружно. Было создано несколько боевых дружин, одну из которых возглавлял один из наших товарищей, рабочий Головань. Мелкие группы полицейских боялись появляться в наших мастерских. Но однажды крупный отряд жандармов окружил здание, где мы работали, и около роты под командованием жандармского офицера, держа винтовки на изготове, вошли в мастерские. Однако рабочие, собранные по гудку, встали крепкой, сплоченной стеной против жандармов, держа в руках куски железа, стальные прутья, готовые к схватке. Жандармы не выдержали, стали пятиться назад и под свист и улюлюкание поспешно убрались из мастерской. Однажды на станцию Гомель для подавления забастовки прибыл карательный отряд. Узнав об этом, боевая дружина наших мастерских, возглавляемая Головачёвым, бесшумно ночью подошла к эшелону, где располагался карательный отряд, Оцепила поезд и, ворвавшись в вагоны, захватила пирамиды, где стояли винтовки карателей, и этим самым обезоружила их. Винтовки эти унесла с собой и спрятала в надёжном месте. Долго после этого каратели, жандармы, полицейские искали это оружие, делали обыски у рабочих, но найти его им так и не удалось».

Большевики Гомеля проделали большую работу по подготовке вооружённого восстания. Под их влиянием комитет делегатов создал крупную вооруженную дружину рабочих. Она охраняла революционный порядок на железной дороге и в городе, захватила оружейный магазин, разоружала солдат и отбирала у них винтовки.

Но вместе с тем комитет делегатов по своему составу был неоднороден. Среди членов комитета были меньшевики, бундовцы, эсеры, которые вели дезорганизаторскую работу и стояли на позициях соглашательства с царскими властями. Вот почему по прибытии в Гомель карательного отряда генерала Орлова комитет отдал распоряжение о прекращении забастовки.

Всеобщая политическая стачка в Гомеле была подавлена. Начались массовые аресты. Карательная экспедиция свирепствовала. В первые же дни своего пребывания она арестовала и заключила под стражу 48 человек. Многие большевики были посажены в тюрьму. Хотя декабрьская стачка, сорванная предательской деятельностью меньшевиков и бундовцев, и не переросла в вооружённое восстание, однако тот факт, что рабочие взяли власть в свои руки и на протяжении 10 дней удерживали её, свидетельствует о высокой революционной активности, стойкости и организованности гомельского пролетариата, руководимого большевиками.

Декабрьская стачка в Гомеле являлась составной частью общероссийского революционного восстания и представляла собой одно из самых знаменательных событий в истории революционной борьбы гомельского пролетариата и городской организации большевиков.

Революция 1905 года потерпела поражение. Царизм перешёл в наступление. Наступил тяжёлый период столыпинской реакции. В Гомель и Ново-Белицу прибыли новые части полицейских и жандармерии. Они круглыми сутками разъезжали по городу, производили аресты и разгоняли рабочие собрания. Повсюду шныряли полицейские шпионы, или, как их называли в народе, шпики.

Хотя революция и была подавлена, но организационно рабочий класс не был разгромлен и отступал медленно, с упорными боями, продолжая наносить тяжёлые удары царскому самодержавию. Большевики России, в том числе и Гомеля, по указанию Центрального Комитета партии ушли в глубокое подполье, продолжая оттуда руководить революционной борьбой рабочего класса.

В годовщину Кровавого воскресенья, 9 января 1906 года, под руководством большевиков в Гомеле проведена забастовка рабочих почти на всех предприятиях города. Районный комитет РСДРП выпустил по этому поводу специальную листовку. Забастовку, однако, подавили крупные войсковые силы и полиция. 16 активных участников забастовки царская охранка арестовала и зверски избила.

С целью внести раскол в ряды пролетариата, вызвать в нём национальную рознь и тем самым отвлечь от революционной борьбы черносотенные банды и полиция 13 января 1906 года организовали в Гомеле погром, поджигали дома, избивали еврейское население. Большевики организовали рабочие дружины и повели борьбу с погромщиками. На улицах города началась ожесточенная схватка рабочих с войсками и полицией. Борьба приняла такие размеры, что министр внутренних дел вынужден был 14 января телеграфировать виленскому генерал-губернатору: «B Гомеле опять начались беспорядки, что доказывает полную несостоятельность усмирения посредством одних угроз. Убедительно прошу вас послать в Гомель отряд под начальством решительного офицера, который бы суровыми мерами разгромил этот революционный очаг». [13]

В Гомель снова прибыл под командованием генерала Орлова крупный карательный отряд, вооружённый пушками и пулеметами. Но первомайские праздники 1906 года, несмотря на жестокий полицейский террор, рабочие всех крупных предприятий Гомеля по призыву большевиков отметили массовой забастовкой и митингами. Во время многолюдного митинга на Кузнечной улице произошло крупное столкновение с полицией, в результате которого несколько человек убито и ранено.

В 1907 и в последующие годы продолжалось наступление чёрной реакции. Количество стачек в Гомеле резко сокращается. Массовые аресты стали обыденным явлением. Много гомельских большевиков попало в тюрьмы и было отправлено на каторжные работы в Сибирь. В мае 1906 года в Одессе царской охранке удалось схватить и посадить в тюрьму М.К. Владимирова.

Гомельским большевикам помимо всего приходилось ещё вести упорную борьбу против меньшевиков и бундовцев. Эти предатели народа стремились приспособиться к царскому режиму. Они делали попытку примирить рабочих с администрацией и царскими властями, предлагали ликвидировать боевую социал-демократическую партию.

Большевики Гомеля разоблачали действия меньшевиков и бундовцев, продолжали вести работу по сплочению рабочего класса, готовили силы для новой революции.

После ленских событий 1912 года по всей стране прошла волна стачек, демонстраций в знак протеста против кровавых зверств царского самодержавия. Гомельская социал-демократическая организация выпустила специальные листовки и прокламации, посвящённые ленским событиям, в которых вскрывала кровавые злодеяния царизма и призывала рабочих к решительной борьбе против него. На митингах трудящиеся в своих резолюциях писали: «Возмущённые расстрелом товарищей на Лене, мы, гомельские рабочие, сливаем свой горячий протест против злодеяний с протестом всего русского пролетариата». [14]

В тяжёлые годы реакции в 1913 году по поручению русского бюро ЦК РСДРП(б) в Гомель приезжал член большевистской фракции в IV Государственной думе А.E. Бадаев. Он провёл здесь большую организационную работу и оказал значительную помощь Полесскому комитету в улучшении его деятельности.

Большую роль в развитии революционного движения в Гомеле и сплочении рабочих сыграла газета «Правда». Она политически воспитывала массы и разоблачала предательскую деятельность меньшевиков. Гомельские рабочие любили свою газету. В 1914 году подписка на «Правду» достигла в Гомеле 300 экземпляров.

В годы войны большевики Гомеля разоблачали империалистический характер её. Город находился в прифронтовой полосе, где было расквартировано большое количество солдат. Поэтому гомельские большевики считали революционную пропаганду среди них одной из важнейших своих задач.

В 1916 году в Гомеле, в здании около Полесского переезда, размещался крупный пересыльный пункт. Здесь формировались воинские части для отправки на фронт. Среди солдат было много матросов, списанных с кораблей за революционную деятельность. Большевики проводили работу в пересыльном пункте. Полесский комитет выпустил листовку с обращением к солдатам, выделял агитаторов на пункт.

Большевики шли к солдатам с ясной программой, разработанной Лениным, с чёткими и понятными лозунгами: «Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну — есть единственно правильный пролетарский лозунг». Он взят из Манифеста Центрального Комитета большевистской партии, опубликованного 4 ноября 1914 года.

Политическая работа гомельских большевиков в воинских частях дала свои результаты. 22 октября 1916 года на пересыльном пункте вспыхнуло восстание. Не желая больше участвовать в затеянной буржуазией кровавой бойне, озлобленные произволом командиров, невыносимыми материальными условиями, недостатком пищи, 4000 солдат и матросов пересыльного пункта подняли восстание. Они захватили арсенал с оружием, вооружились винтовками и гранатами, разгромили канцелярию и освободили из-под ареста 800 солдат.

Против восставших командование гарнизона бросило все находившиеся в Гомеле воинские части, в том числе подразделения «дикой дивизии». Повстанцы отбили все атаки и захватили новые склады оружия. Восстание разгоралось с нарастающей силой Царское правительство послало против восставших спешно снятые с фронта войсковые части, которым только 26 октября удалось подавить восстание.

Царские сатрапы жестоко расправились с восставшими. Военно-полевой суд приговорил наиболее активных участников к каторжным работам на разные сроки, а 9 человек — к расстрелу. После Февральской революции останки расстрелянных Архипова С.В., Римского-Корсакова Г.А. (родственник известного композитора), Воронина Д.М., Букварева И.Ф., Царегороднова Я.И., Жорина H.М. и других были перенесены на городское кладбище.

Трудящиеся Гомеля, чтя память о героических делах солдат и матросов, которые смело выступили, против войны и царского самодержавия, установили на месте восстания, у Полесского переезда, мемориальную доску.

Тяжёлые жертвы и кровь, пролитая в революции 1905—1907 гг. и в последующие годы, не пропали даром. Рабочий класс России, руководимый большевистской партией, приобрёл богатый опыт политической борьбы и, накапливая силы, готовился в союзе с крестьянством к нанесению удара по царскому самодержавию.

С. Лебедев. Гомель (историко-экономический очерк). 1962

Рисунок Ю. Пучинского

1. В.В. Свeтловский. Фабричная гигиена, Санкт-Петербург, 1891 г., стр. 160.

2 «3аписки Северо-Западного отдела императорского руСского географического общества», книжка 2, Вильно, 1911 г., стр. 302.

3. Газета «Искра», выпуск шестой, Ленинград, 1928 г., стр. 72.

4. М.К. Владимиров — известный революционер-искровец. Родился в 1879 году в Херсоне. С юношеских лет приступил к революционной деятельности. В 1902 году выезжает за границу, где встречается с В.И. Лениным и H.К. Крупской. В 1903 году возвратился в Россию, сначала в Киев, а pатем в Гомель, где проводил революционную работу. Участник III съезда партии. После III съезда М.К. Владимиров возглавляет Полесский комитет, затем работает секретарем комитета в Одессе. После Октябрьской революции работал Наркомпродом Украины, Наркомфином РСФСР, зам. председателя ВСНХ СССР. Умер 20 марта 1925 года. Похоронен в Москве на Красной площади.

5. В.И. Ленин. Соч., т. 34, стр., 210—211.

6. Сборник «III съезд РСДРП», Москва, 1955 г., стр. 265.

7. В.И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 463.

8. В.И. Ленин. Соч., т. 34, стр. 26947

9. «Третий очередной съезд РСДРП», 1909 г., Москва., 1924 г., стр. 195—196.

10. История БССР, т. l, 1959 г., стр. 396.

11. ЦГИА, ф. ДП, 00, 1905, Д. 2. 555, Т. 7, Л. 189.

12. История БССР, т. l, стр. 397.

13. ЦГВИА, ф. 1956, ОП. l, Д. 53, Л. 297,

14. История БССР, т. l, стр. 434.