Эти места я проезжал с партизанской разведкой осенью прошлого года, когда здесь были ещё немцы. Вокруг горели сёла, города и станции. Пылающие мосты висели над реками. Свечами вспыхивали телеграфно-телефонные столбы, всё было в огне — и облака в небе, и реки несли в себе огонь. Немцы отступали от Днепра. Вдали слышны были орудийные выстрелы, будто кто-то свинцовыми каблуками стучал по земле. Это были шаги войны.

Сожжённые, чёрные деревни. Чёрная, погорелая земля. В болотах — чёрные пни. На курганах братских могил большие кресты с жёлтыми и красными кленовыми венками. Кресты видны далеко. Так мы ехали от кургана в кургану, от креста к кресту, великим скорбным, крестным путём. На сто верст ни разу не залаяла собака, не закричал петух, не скрипнул «журавль» над колодцем, не звякнуло ведро. Ни голоса, ни шороха. Пустыня.

Леса стояли золотые. Вдруг в октябре во второй раз зацвели яблони. Белые, в золотом лесу, они светились, как свечки, и в ночи по ним мы узнавали дорогу. Ягод было столько, что болота казались покрытыми красным ковром, а лесные поляны поседели от белых грибов. Природа не хотела умирать, не хотела заснуть под белым саваном зимы, как бы ожидая встречи со своими земляками. И Красная Армия пришла в Белоруссию.

Теперь, весной, я снова еду по этой земле. Сож и Припять вышли из берегов. Залиты вешней водой чёрные бомбовые воронки, противотанковые рвы траншеи и ходы сообщения. На луговинах подбитые «тигры» и «пантеры» стоят по башню в воде, словно утонувшие железные суда. Вешняя вода несёт разбитую домашнюю рухлядь, зелёное тряпьё немецких мундиров, трупы коней.

Вешняя вода пронеслась, умыв землю войны и нашествия, вернув её к вечной жизни. Зелёным светом весенней травы озарились холмы. Немецкие доты и дзоты, точно старые брошенные могилы, покрылись зеленью. волчьих нор немецких землянок, глубоко ушедших в насыпи железных дорог, появились первые весенние цветы. В этом мире возрождения иногда покажется колючая чёрная проволока, опутавшая землю, и та зазеленеет, словно плющ.

На станциях целые поселки красных вагонов. Горят костры, кипят котлы. Города на колёсах. Это — армия восстановителей. Они двигаются по земле разорения с экскаваторами, подъёмными кранами, кирками, лопатами, со своими библиотеками, ансамблями, лавками. Все вперёд, на запад.

Осенью их видели в Орле, потом в Брянске. Зимой стояли они льду, под Гомелем. Теперь я вижу их почти у переднего края. Мы ещё увидим их в Бобруйске, и в Минске, и в Бресте! Железнодорожники! Они первые появляются на земле разорения. Они идут вслед за армией. Они засыпают ещё дымящиеся воронки и по земле, которая гудит и трясётся от близких взрывов, кладут шпалы и рельсы. Они торопятся. Уже где-то вблизи, за спиной, кричит паровоз. «Дышит в затылок!» — сказал мне один путевой рабочий.

Сколько ни едешь, рядом по новым, белым шпалам тянутся рельсы. Мимо мелькают новые, свежеобструганные телеграфно-телефонные столбы, повисшие над реками и оврагами новые мосты и трубопроводы. Среди великого разрушения, упавших на землю в груду камней водонапорных башен, чёрных коробок обгорелых станций, железных костей сгоревших паровозов и вагонов радуют глаз новые, из светлого тёса вокзалы, путевые будки. По обе стороны дороги пилят и валят лес, копают котлованы, возводят дома. Впечатление такое, будто едешь через одно великое строительство. Ярким, далеко видным зелёным огнём горят семафоры, приглашая поезд всё дальше и дальше.

*

По высоким дорогам, среди принявших отражение неба заливных лугов бесконечной цепью движутся зелёные фронтовые машины, сильные «Виссы» и «Студебеккеры», накрытые брезентом, быстрые эмки и «Виллисы», танки и тягачи с пушками в зеленых чехлах. Рядом, в тени машин, по краям дорог катятся тележки с корытами, ведрами, узлами, подушками. К весне едут на старые места. По ночам среди заливных лугов — большие костры, пламя птицей летит над водою. Люди вдыхают горячий запах родной земли. А машины едут и едут.

В 1941 году я видел омертвение городов. Вот здесь, в Мозыре, однажды вдруг опустели улицы, захлопнулись ставни, словно весь город закрыл глаза. На пустой площади шаги раздавались, как звук. барабана. Веселые афиши оперетт «Фиалка Монмартра», «Сильва», «Марица» в свисте бомб казались афишами тысячелетней давности.

Теперь я вижу оживление городов. Ещё дымятся воронки, ещё слышен в городе удаляющийся рокот пулемётов, на центральной улице уже появляются первые люди в кожанках, в старых шинелях без погонов, в морских кителях, которые странно видеть здесь, в Белоруссии, так далеко от морей. Это — раненые на войне офицеры и красноармейцы, демобилизованные на мирное строительство, работники партийных и советских учреждений. Они ходят по пустым ещё улицам, заходят в дома без окон и крыш и говорят: «Вот здесь будет аптека! Здесь школа! Здесь кино!»

Ещё в пустом городе, где ветер воет в улицах и пустых домах, появляется радиорупор, и голос его наполняет весь город. И на этот голос, на этот зов выходят люди из земляных нор.

Позиция становится населённым пунктом, рубеж — улицей, укреплённая точка с амбразурами — человеческим жильём. На длинном стволе «фердинанда», застрявшем в огороде, появляется сохнущее бельё.

Вокзала нет, и будто никогда его и не было. Рельсов тоже нет. Только перрон в чистом поле. Но уже в маленьком домике сидит начальник станции, и дежурный красной фуражке ходит по перрону и чего-то ждёт. И вот уж где-то вблизи кричит паровоз. Он так кричит, словно открывает заново эту землю. Приходит первый поезд. А за ним — связь, свет, почта, хлеб, соль, уголь, учителя, врачи, буквари.

*

Помню Гомель, когда подошла в нему Красная Армия. На берегу Сожа открылся большой каменный город с высокими круглыми башнями, трубами заводов и элеваторами мельниц. Но когда мы вошли в город, то увидели, что Гомеля нет, лишь небо с облаками в пустых окнах каменных коробок, стоявших без крыш. Ветер выл сквозь пустые улицы мёртвого города, сквозь дома, из которых ушла жизнь.

Теперь Гомель живой город. На улицах — маляры с длинными кистями, бородатые деревенские плотники со сверкающими пилами и топорами. В городе пахнет краской, как в новом доме. У парадных подъездов сидят каменщики с тяжёлыми молотами и дробят камень. По крышам ползут кровельщики. Из люлек покрикивают верхолазы. По улицам везут мебель, сверкающий на солнце рояль, высокое зеркало, в котором отражаются дома и облака. Ещё не вставили стёкол. А уже висит вывеска «Банк», и в окно видно — девушка заводит картотеку и главный бухгалтер открыл толстую книгу.

В маленьком обывательском домике с узорами на карнизах и петушком, чудом не унесённым взрывной волной, открывается аптека. У окошка собрался народ. Люди, в диком немецком мире отвыкшие от всего, стоят и смотрят на белые фарфоровые чаши аптеки, на то, как фармацевт вешает на аптекарских весах медицинские дозы, смотрят, как на какое-то волшебство, будто впервые на земле открывают аптеку.

Я прохожу по единственной улице. Большие окна. У кресел в белых халатах парикмахеры с пульверизаторами. Ha низких кожаных стульях сидят сапожники. У длинных столов — портные с большими утюгами. Появляются вывески: «Сберегательная касса», «Школа № 4», «Кино».

Вернулись домой партизаны. В папахах с красными лентами, они всюду — в Совнаркоме, на мельнице, в лесничестве. Они только-что награждены и новые медали ещё носят на шинелях и зелёных куртках, перешитых из немецких мундиров.

Объявления в Гомеле начинаются у вокзала, и всё время вы идёте по улицам среди объявлений. Требуются машинистки, фармацевты, ночные сторожа, сапожники, радиотехники, патронажные сёстры в больницу, гримёр в театр. Каждый день город меняет свое лицо. Ещё вчера многие дома глядели на нас пустыми, мёртвыми глазами, а сегодня появились в зданиях стёкла, и на закате, в лучах заходящего солнца, улица снова была золотой, как тогда…

*

По ночам вдали горит небо войны. А вдоль дорог в пустых, порубленных садах крестьяне садят фруктовые деревья. Мы едем по Белоруссии и только и слышим: пустили дрожжевой завод, заработала мельница, завертелась крупорушка, крестьяне роют пруд для зеркального карпа.

В разорённом городе возник ансамбль цимбалистов. И когда впервые ударили цимбалы, все встали. В здании, которое сгорело и снова из пепла возникло, играют Шекспира, «Двенадцатую ночь». На днях вышел белорусский букварь с картинками, и дети, которых немцы хотели отучить от родного языка, получили в школах буквари. В Мозыре открылся Институт языка и литературы.

Мы едем по высокой дороге. Вокруг — заливные луга. В них отражается небо. И иногда кажется, машина скользит по бесконечному голубому озеру.

И голубые луга, и весенняя трава, устилающая ярко зелёным ковром сожжённую землю, и цветы, поднявшиеся из чёрных бомбовых воронок, и крик паровоза на новых путях, и крики пролетающих птиц, курлыканье гусей: «Летим, летим!» — всё вместе под светлым весенним небом сливается в единую симфонию возрождения.

Я стою в поле, у железной пороги, проложенной чуть ли не до самой передовой, и вдруг слышу голос телефониста на столбе: «Алло! Алло! Алло! Мозырь! Калинковичи!» И кажется: в этот весенний день, под этим светлым небом, среди голубых лугов раскрывается нам вся Белоруссия. И хочется крикнуть: «Алло! Алло! Алло! Минск, Белосток! Скоро мы будем и у вас!»

Борис Ямпольский, спец. корреспондент «Известий»

Белоруссия, май,

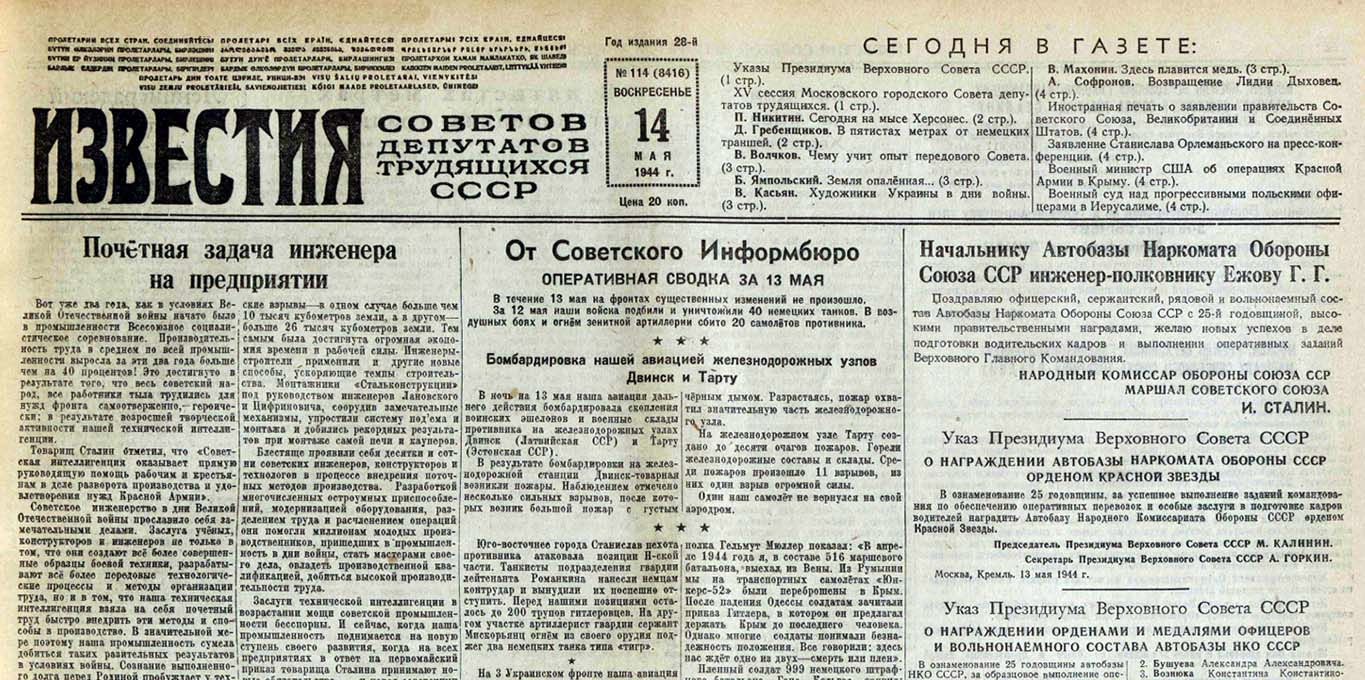

Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 14 мая, 1944, № 114 (8416)