Ко дню «Белого цветка»

День «белой ромашки», широкой волной промчался по всей России. Во всех городах, больших и малых, столичных и провинциальных — везде так или иначе люди откликнулись на призыв о помощи больным страшной болезнью — чахоткой. И только наш Гомель до сих пор ещё не внёс своей лепты в это общечеловеческое дело. Правда, ещё в начале лета на студенческом собрании поднимался вопрос об устройстве в Гомеле дня белого цветка, шли разговоры об этом и в новообразовавшемся медицинском обществе, но разговоры так и остались разговорами. Медицинское общество получило разрешение на устройство праздника ещё в начале июня, но почему-то решило перенести этот праздники на август.

Август пришёл.

К этому времени, конечно, исчез уже тот энтузиазм, который овладел было нашим обществом в начале этого движения который, пробудил его от вековой спячки и серой будничной жизни и толкнул его к живому, симпатичному делу. К устройству праздника гомельчане относятся в высшей степени халатно, как будто праздник этот является тяжёлой, необходимой повинностью. Медицинское общество, взявшее на себя инициативу устройства у нас в Гомеле дня белой ромашки тоже относится теперь к этому делу так, как будто старается только сбыть его с рук, совершенно не заботясь о результатах его. Отложенный уже раз на август, день белого цветка переносится теперь уже на сентябрь. К этому времени разъедется учащаяся молодёжь, которая могла бы принять деятельное участие в продаже белой ромашки да и сентябрьская осенняя погода тоже значительно охладить благотворительный пыль гомельских граждан. В заключение окажется, что из многообещающего дня белого цветка, медицинское общество извлечёт очень малую пользу и результаты благотворительности гомельчан окажутся далеко несоответствующими первоначальным ожиданиям устроителей. В этом виноваты, конечно, будут, не гомельчане, а сами устроители, которые не могли использовать момента в начале лета, да и теперь медлят с устройством праздника, откладывая его со дня на день и вообще как-то чересчур вяло организовывают его.

В конце концов, вероятно, разговоры о празднике белой ромашки заглохнуть, совсем прекратятся; замолчит и медицинское общество и мечты об устройстве праздника отойдут в область преданий.

К сожалению, у нас всегда так:

«Суждены нам благие порывы, Но свершить — ничего не дано».

Школьные ужасы

Самоубийство Миши Ивицкого, всколыхнувшее стоячее болото нашей обыденности, вызвало массу толков, заставило говорить людей разных взглядов и убеждений одним простым, общепонятным языком протеста против тех кошмарных ужасов, которые создало нездоровое состояние нашей средней школы.

Не успели заглохнуть эти разговоры, не успело общество придти в себя от ужаса охватившего его после трагической смерти Ивицк., как новый учебный год распахнул свои объятия навстречу новым ужасам, новым жертвам.

Выстрелом из браунинга покончил с собой ученик 5 кл. гом. правительственной гимназии Александр Афанасьев.

Пытки, практикуемые нашей средней школой, именуемые переэкзаменовками, толкнули его на этот, шаг.

Целый год тянет ученик лямку казённого учения, в надежде на летние вакации, которые принесут ему отдых, развлечение, временное освобождение от опеки над личностью, практикуемого средней школой.

И, кажется, что ученик слабый по своим способностям, наверное в праве требовать себе такого отдыха. А получается наоборот,. Па слабый, хрупкие детские плечи, вместо отдыха, взваливается новая тяжесть, именуемая переэкзаменовками. И несут они с собой волнение, вечный трепет и боязнь за свою участь.

Изнервничивается юноша, зубря свои науки.

И невольно чудятся ему всякие кошмары, в виде придирок, учителей. Ведь, избитым, известный всякому, считается то, что переэкзаменовки не всегда за незнания даются, что в большинства случаев один неудовлетворительный ответ решает участь переэкзаменовки.

Это объясняется лишь формальным отношением к своим обязанностям г.г. учителей, метко окрещённых Чеховым «человеками в футлярах». И некому заступиться, ибо родительские комитеты упразднены. Вот почему лишь у нас на Руси, возможна такая общественная статистика, как

статистика самоубийств среди учащихся. Западная Европа ничего подобного не знает. И теперь в рубрики этой статистики будет внесено и последнее самоубийство Александра Афанасьева.

Пора бы знать господам, проходившим университетские курсы, психологию учащейся молодёжи, и считаться с ней. Удручающе и разлагающимся образом действуют эти самоубийства на всех оставшихся.

Ведь самоубийства прежде всего носят завещательный характер. Случись кому-нибудь из близких или сотоварищей покойного, очутиться в таком же положении, как образ покойного восстанет перед ним, будет манить к себе и указывать выходом из своего положения тот, который избрал его покойный друг.

Больно становится за нашу учащуюся молодёжь, живущую в безыдейной обстановке нашей русской жизни, когда дремлют, общественные силы нашей родины, не противопоставляя ничего против той атмосферы, которая окутала нашу среднюю школу.

Да, у нас на Руси:

«Тихо всё… Одно кладбище не пустеет, не молчит…»

И. Кий

Местная жизнь

— В гимназию А. Ратнера приглашены следующие преподаватели: М.А. Сверакинский, математик. А.X. Бирзнек, историк. К.И. Полоновская, фран. яз. М.Я. Эльберт, естественник. Преподаватель женск. каз. гимназии А. Баржицкий назначен инспектором народных училищ в гор. Климовичи Могил. губ.

— Преподователн гимназии В. Копиш, М.Н. Кутузов и А. Савич получили назначение: первый в С.-Петербург, а 2-ой в Нижний-Новгород. На их место пока ещё новые лица не приглашены.

— Из еврейской больницы украдено 47 шт. грязного белья

— Вчера в уездном съезде слушалось дело редактора-издателя «П. Ж.» Г. М. Неймана и владельца типографии А. С. Миляева о напечатании в газете «П. Ж.» объявления порнографического характера. Приговором мирового судьи оба были оштрафованы в 50 р. каждый. По апелляционной жалобе А.С. Миляева дело это вновь слушалось в уездном съезде, который постановил приговор в отношении Миляева отменить Апелляционную жалобу поддерживал поверенный Г. И. Пензнер.

— В предыдущем номере нашей газеты в заметке об изнасиловании Г. вкралась досадная опечатка. Изнасилование произошло не по Прудковскому пер., а на земле кр. дер. Прудок.

— В комитет по устройству музея 1812 г. поступили две карты путей движения русских и французских войск в 1812 г. виленского кружка ревнителей памяти 1812 года.

— Мин. пут. сообщ. обратилось с циркулярами к начальникам железных дорог, которым указывает, на все участившиеся случаи захвата частн. лицами участков железнодорожн. земель в полосе отчуждения. Частные лица застраивают эти участки, препродают их третьим лицам, и бывали случаи, когда казне приходилось вновь отчуждать и оплачивать вторично такие участки земли, которые уже были ею однажды куплены. По словам циркуляра, за последние годы казна потерпела от подобных «операций» убытки в несколько сот. тысяч рублей. Министерство предупреждает о наложении строгих взысканий за несоблюдение интересов казны.

— Вчера возле вокзала наблюдалось большое зарево пожара, привлекшее много публики. Предполагали что горит где-то на полесском вокзале, а потому выезжала городская пожарная команда, сказалось что горела деревня Мильчи. Подробности сообщим в следующем номере.

— Приближается, или правильнее говоря, наступает учебный год. В Гомеле имеются одна мужская и две женских гимназий. Правильная постановка гимнастического воспитания в указанных учебных заведениях отсутствует. В них нет даже намёка на гимнастические или иные полезные учреждения. А таких много: соколиная гимнастика, футбол, гонки и другого рода игры. Нет даже столбов и лестниц — этих примитивных приборов гимнастики. Нет учителя гимнастики. А в программе одной из этих гимназий ясно сказано, что на физическое воспитание будет обращено особое внимание. Следовало бы, по случаю наступающего учебного сезона, кое-кому подумать об этом. Ибо menssana in соrроrе sano.

Народная легенда о Л.Н. Толстом

Когда рыдающие аккорды печали и тоски о смерти Великого Учителя зазвучали по всему миру, когда зазияла свежевырытая могила, которая должна была поглотить бренные остатки того, кто являлся для людей Апостолом Труда, Любви и Мира, то тут, же у раскрытой могилы сложилась прекрасная легенда, легенда народной крестьянской Руси:

«Старик не умер. Он утомился мирской неправдой, махнул на всё рукой и заснул. Он отдохнёт, проснётся и пойдёт учить нас, мужиков, как нам жить».

Теперь, когда прошло уже около года после смерти Толстого, когда острая боль тяжёлой утраты понемногу стала утихать заглушенная «тиной нечистой мелкмх помыслов, мелких, страстей», мы всё же видим, что эта легенда, созданная сермяжной Русью, не пропала.

Слова её глубоко запали в народную душу и теперь мы присутствуем при воплощении этой народной легенды в жизнь.

В далёкой, холодной Сибири, где, наше дыхание «не паром, пылью ледяной выходит из ноздрей», которую к тому же постигло теперь общероссийское горе — недород хлеба, появился Толстой.

Вот выдержка об этом из письма, подученного из Сибири от своего родственника, крестьянином села Карланчи, Свояжского уезда, Василием Е.

«Ещё Вася уведомляю я тебя, тот сочинитель тех хороших книг, которые мы с тобой читали вместе у нас в задней избе там ещё, коли я жил дома в России Лев Толстов, находится здесь в Сибири, наши старожилы видали его и калякали с нем. Говорит он с людьми больно уже, говорят, мало, но зато умело и все как день Божий правду. Рост, калякают его, средней, голова лыса, волосы все седые как лунь, одежду носит он не то крестьянскую, не то господскую, этак видно как у учителей там было у нас в России».

Печальник народного горя, последним, заветом которого было упоминание о миллионах страдальцев, живет в сознании и душе русского народа. И в трудные минуты, чудится ему, приходить учить его правде и смыслу жизни.

«Мне страсть как охота, пишете дальше крестьянин, увидать его и немного хоть побалакать с нем насчет житейского, ни дела не дают работы по домоству полно, а может быть как-ды небудь Бог, приведет его увидать. Он калякают от нас находится в 35 верстах в маленькой деревне Аркашкиной кашинской волости. Наши деревушеники говорит, что он оттуда скоро уедет куда-то дальше.

И так, пойдет вскоре по всей России гулять легенда о воскресшем Толстом. И оправдаются слова, в один голос произнесённые всей Россией и всем ммром после его смерти.

«Он умер, — но он жив в бессмертии времен.

«Он умер, — но он живет, пока живут народы.

«К нему не заростет народная тропа».

И. Утка

Почему?

Ещё одна молодая жизнь оборвалась… Ещё одна безвременная смерть — смерть гимназиста Афанасьева.

Слух о новом самоубийстве уже не произвёл в городе того ошеломляющего впечатления, как смерть гимназиста Ивицкого, ибо самоубийцы-учащегося, в переживаемое нами время, — обыкновенная история, повторяющаяся изо дня в день.

Доискиваться действительных причин этого самоубийства — значит повторяться, переливать из пустого в порожнее…

Но… всё-же, читая хроникерскую заметку об этой смерти невольно содрогаешься. Жуткие мысли, сколько не стараешься отогнать их от себя, сверлят мозг и требуют ответа:

— Почему?

И этот надоевший, назойливый вопрос, леденящий своим ужасом душу, можно было прочесть на лице каждого, пришедшего к могиле юноши… Был ли то родственник, товарищ-одноклассник или просто любопытный, — у всех тот-же проклятый, неразгаданный вопрос..,

— Почему?!

Шаг за шагом, шли люди за гробом страдальца-юноши… Понурив детские головки, провожали гимназисты своего товарища, поднимая изредка свои полные слёз глаза, в которых упрёком чувствовался всё тот-же мучительный вопрос…

— Почему?!!

Илья Ге.

Письмо в редакцию

М. Г. Господин Редактор!

Покорнейше прошу напечатать мой протест г. Грядущему, по поводу его заметок «На лету» в №31 Вашей уважаемой газеты:

Просматривая последние номера Вашей газеты, я заметил, что Бы уделяете много места театральному делу. Газета Ваша (по размеру листа) маленькая. И если Вы, в такое время, когда существует масса вопросов, даже с чисто обывательской точки зрения более важных, чем театральный, отдаёте этому делу столько места, то «театральный вопрос» надо считать наболевшим и писать о нём должен, если можно так выразиться, собаку съевший в театральном деле.

Как старый театрал своего родного города, каким для меня Гомель является, и как любитель драматического искусства, позволю себе высказать, что г. Грядущий, пишущий на Ваших страницах заметки о театре, насколько мне кажется, несколько увлекается, уверяя, что знает почти всех провинциальных антрепренёров, а следовательно, и всё театральное дело провинциальной России.

Но «на лету», а с налёту г. Грядущий бросает всем провинциальным антрепренёрам обвинение в том, что только ради наживы они служат театру. Огульное обвинение это, слишком смело брошенное г. Грядущим, убеждает меня, что г. Грядущий чужд театральному делу и не вправе отнимать у Вас места для театральных заметок.

Судя но обвинениям г. Грядущего, ему незнакомо театральное дело, как незнакомы имена антрепренёров, как В.И. Никулин, Е.А. Беляев и др., давших в своё время Гомелю хороший, здоровый театр и пользующихся по всей России громкой известностью антрепренёров, идейно и с любовью служащих театру.

Я назвал этих двух антрепренёров потому, что они знакомы Гомелю и пользовались заслуженной любовью населения. А ведь г.г. Никулин и Беляев — это капля в театральном море, где легион тружеников антрепренёров отдаёт последние крохи, последние силы родному делу.

Г. Грядущий! «На лету» бросать обвинения таким антрепренёрам, как Дуван-Торцов — смело, слишком смело! И хотя Вы даже с точностью знаете имя «Исаак Эзровнч», но это ещё не убеждает никого, что Ваше мнение о «неидейности» его — правда.

И я первый против такого Вашего смелого мнения протестую!

Примите, г. Редактор, уверения в совершенном к Вам уважении.

И. Готгельф

Смесь

Доставка газет аэропланом

Первый опыт доставки газет не по почте, а при посредстве аэроплана сделан в субботу 6 августа и прошёл с полным успехом. В Берлине на Иоганнистальское поле был доставлен огромный тюк «Morg. Р.». На моноплан сели авиатор Гофман и лейтенант Стеффен. Поднялись в 4 часа 28 минуть и уже в 5 часов 8 минут достигли места назначения — Франкфурта на Одере. Газеты были тотчас розданы для продажи. При перевозке почтой она могла поступить в продажу только с 9 час. утра.

Редактор-издатель А.С. Миляев

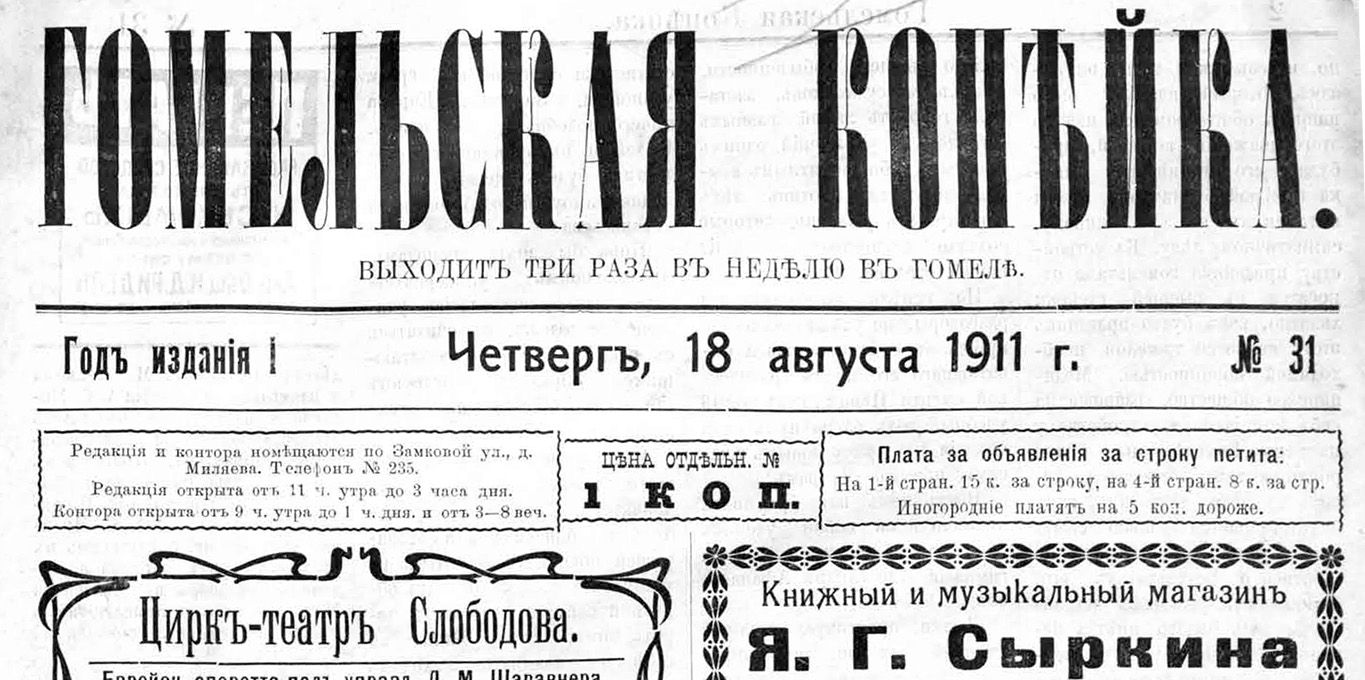

Газета «Гомельская копейка», №31, 18.08.1911